いつしか歳月は流れ元和五年(一六一九)、かねて幕府から睨まれていた福島正則が城を勝手に修理したと因縁をつけられて信州に追われた。代りに浅野家が大坂陣の功として三万石を加増され、芸州四十二万石の大守として転封された。

そして紀州には家康の十男で十八歳の頼宣が、紀伊三十七万石、伊勢松坂十八万石、計五十五万石の御三家当主として入国する。

紀州は難治の国と云うので、第一に頑丈な牢獄を建てて威厳を示した。そして幕府天領である大和十津川との領界を改め、領内各地の由緒ある豪族に地士の身分や扶持米を与えて家門の誇りを認めている。

そして紀州家の付家老には田辺の安藤、新宮の水野、田丸の久野が独立大名扱いで任命された。他に直参旗本が与力として着任し、治政に当って居り、井戸泰弘は直轄領本宮の御目見得地士に選ばれたようだ。

(2)川上亀次郎、千ノ宗右に入門す

それにしても何とか其後の史料が残っていないかと色々調べているうちに百年近くをへた享保年間(一七一五〜一七三五)に興味ある資料を見つけた。

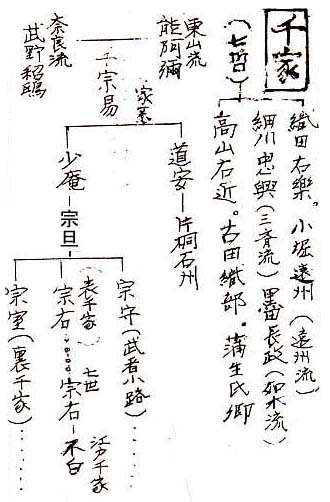

ここで茶聖千ノ宗易をめぐる茶道系図を調べて見ると次の通りである。(次表)

表千家は紀州家茶頭となっている。その付家老である水野氏の新宮丹鶴城に、その当時、川上亀次郎と云う若い茶道見習が、日がな一日雑用に追いまくられつつも健気に茶道修行に精励していたのが判った。

彼の父は川上五郎作と称する藩の茶道衆いわゆる茶坊主で、亀次郎はその次男として享保三年(一七一八)新宮城下に生れた。幼少から身体も逞しく智能も優れていたので、父も将来を楽しみにしていた。当時、天守閣の番頭を勤めていた遊木氏の下で十五歳からお城に上る。茶を汲んだり、行灯を運んだりしながら、茶と花と俳句に懸命だったらしい。

元文五年(一七四〇)、亀次郎が二十二歳の春、千ノ利休七代の正統千ノ宗右が三山詣に新宮を訪れたので

「この機会を逃してなるか」

と必死に入門を嘆願した。

一見して宗右もその器量を頼母しく感じたらしく快く許した。藩の重役に

「京に連れ帰って茶道の修業に打込ませれば将来は大器となろう」

と折紙をつけてその了解を得てくれた。

亀次郎は天にも昇らん勢いで、師の伴をして新宮を発つと、晴れて京の表千家如心斉宗右の門弟として日夜勉励した。師の云うままに大徳寺の大龍和尚の元に参禅し、形式よりも精神を第一とする禅の道を極める事に没頭した。

(3)川上亀次郎、「孤峯不白」の号を贈られる

刻苦精励する事、四年。師の伴をして和歌山に招かれた時、宗右から

「明日は万事そなたに任せるが、『常』の心構えを忘れるな」

と命ぜられ、一晩中一睡もせず座禅した末、

「平常心これ道なり」

との悟りを開いた。

翌日早く、城内の茶室に行って見ると、床ノ間の大龍(*1)の書『喝石厳』の軸が何故が裏返しになっている。それを見た彼はソッと表に直して立派に亭主役を勤め上げた。それを聞いた大龍は「孤峯不白」の号を贈り

「何事も自然のまま常の心を失わぬことこそ諸道の極意ぞ」

と教えた。

(*1)大龍宗丈。江戸中期の臨済宗の僧。大徳寺三百四十一世。京都生。宗丈は諱、自号は蓑庵。奉勅により入寺、玉林院に南明庵を創る。寛延4年(1751)寂、58才。

(4)不白、「宗雪」の名を与えられる

やがて寛延二年(一七四九)、千ノ宗右は彼に利休が茶の根本とする「真の台子」を伝授して「宗雪」の名を与え、門下第一の高弟とした。入門十年足らずでこれを受けるのは異例の事だった。

不白宗雪、時に三十一歳の男盛りで、それを聞いた人々が驚いてその理由を尋ねると、宗右は

「オウ宗雪はな、新宮城で毎夜行灯の油ばかり七年も切り続けて居った故に、あのように見た目には油ぎった大坊主でござるがな、一旦茶室に入りますとまるで人が変わり、『群峯雪を戴くも孤り不白』の号の通り、茶道の極意を身につけた得難い人物でござる」

と賞賛した。

一本立ちを許された不白は、ひとまず新宮に帰った。藩の重役にも事情を話し、此上は江戸邸に移って殿様に仕える傍、「江戸千家」を創立したいと願いでると、江戸をめざした。

(5)不白、千家一子相伝の“長盆伝”を伝授される

折から江戸の竹本座では竹田出雲の『仮名手本忠臣蔵』が大評判となっていた。水野家の長屋に居を構えた不白はそれを楽しむ暇もなく、江戸に千ノ利休の侘茶の精神を拡める事に専念し、次第にその名を知られ始めた。

折しも京の師から急便が届いたので慌しく上洛した処、日頃から病い勝な上に、子の宗員も幼少である事を案じた宗右の

「此際ひとまず不白に、千家一子相伝の“長盆伝”を伝授し、後日もし宗員に素質あらば宜しくお願いしたい」

と云う思いがけぬ師の言葉に驚かされる。

再三辞退したが、切なる師の依頼に一応、伝授を受け、京に於ける表千家一門の人々を訪ねてその結束を固めていた。そのうち今度は江戸から主君・忠昭公、重態の報が入った。

愛顧を受けた主だけに直ちに帰る事にしたが、送別の茶会を催してくれた宗右は心をこめた茶席の終わりに

●秋風に 乗りて帰るや 東人。

の句をはなむけとし、去って行く不白の後姿に、しめやかな送り鐘を七打して、別れを惜しんだと云う。

(6)不白、精力的な活動を展開する

大力で知らされた五代・忠昭が没したのはその秋である。六代藩主には忠興公が就き、不白は新藩主に仕えながらも精力的な活動を展開した。当時全盛を誇った石州流を追い越し、有力な人々を門下に加えていった。

有名な浅草の非人頭・弾右衛門も、彼の人柄を聞いて是非にも教授願いたいと懇請し

「茶道には人間の差別なし」

と信じる不白は喜んで求めに応じた。その事から一時は江戸追放を命ぜられると云う目に逢いながら、少しもひるまず、利休のめざした町人茶道の発展に努めている。

(7)不白と泰弘1

宝暦元年(一七五一)に入ると、参勤交替で新宮に帰っていた忠興は、不白の活躍ぶりを聞いて

「直ちに帰国させよ」

と命じた。城代家老が、

「不白はもはや当家の一茶道衆に止まらず、天下の不白宗雪であり、江戸千家の総帥だけにむつかしい」

と答えると若く豪気でカッとなった忠興は

「家臣の分際で余の命を聞かざる場合は首にしても持ち帰れ」

と厳命した。やむなくそれを伝えた処、不白は苦笑して

「泣く子と地頭には勝てませぬな」

と快よく帰郷を承諾した。

不白が江戸を立ったのは一代の英傑・吉宗公が世を去った年の夏で、当時の旅日記を開くと

***

高野に詣で、先君の御霊を弔い、久方ぶりに故園新宮をめざしたが、途中で熊の胆を求める為に廻り道して果無越(*1)に差しかかった。山路は旅人の姿もなく時折に木樵狩人が通うだけの小道で中腹から上は雲霧がたれ込めている。鳥や獣さえ近寄らぬ程の恐ろしい処で、昼近くなっても霧が立ちこめ、一尺先も判らぬ有様に、山案内の里人と大声で呼び交しつつ懸命に山路を登る。こんな山中にも虻が群がり、目鼻に飛込むので、薄を手に打ち払いながら一句

●霧深き、浮世の外に 憂き世かな。

と詠ず。

見れば行手を遮るが如く「山なまこ」と呼ぶ二尺余りの大蛭がうねうねと岩間や樹上にうごめいて居り

「こんな奴に取りつかれたらどうなる事か」

と背筋も寒く

●立ち寄らば、大樹の霧や 山なまこ。

と詠じ、急坂を逃げるように登る。

喘ぎつつ、漸く山の尾根に出たが水一杯飲む処がない。生来の肥大漢だけにもう息も絶えんばかりで

「尋ねる家はまだか」

と聞けば

「もう直ぐそこじゃ」

と云う答えに

「やれやれ」

と思いながら歩くうち、山家にしては由緒あり気な厳しい造りの大きな家が見え

「こんな処に」

と驚きつつ門を潜ると、軒先に未だ血の染んだ大小二頭の熊の毛皮が干され、物々しい気分が漂っている。

案内を乞うと、奥から昔は大阪方面の名ある武士の子孫と聞く人品卑しからぬ人物が出て来て挨拶を交わす。さすが代々から藩公から直命の御目見得地士らしい器量の持主で

「何はともあれ水を一杯所望」

と頼むと香も高い茶を出して呉れた。

天の甘露と心して戴きつつ事情を述べ妙薬を分けて貰いたいと願うと

「前に呑まれた事はござるか」

と云う。

「いや始めてで」

と答えると

「然らば」

と奥の箪笥からほんの少しばかり包んでくれた。

「誠に恐縮なれど、もっと沢山わけて貰いたい。値はいかに高くとも結構でござる」

と云っても

「いや熊の胆と云うものは僅かでも効目のあるもの、さりとて病によっては多量に用いても利かぬ事もある。まあそれだけ呑ませて利くようなれば、次回はいくらでもお分け致そう」

と答え、幾度頼んでも

「これが我家の掟でござれば」

とそれ以上は売って呉れず、

「御名を帳面に記して、次回の証拠と致す」

と云うばかり、やむなくお代はと問えば、ほんの僅かである。

人里遠い深山で二人だけの取引だから法外な値を吹っかけても見て居る者もいないのにと一段とその心の奥ゆかしさが嬉しい。

その夜は、主から、曾祖父が利休の一弟子・山上宗二と知友で、“井戸茶碗”の縁なども聞かされ、「とても他人とは思えぬ心地」で進められるままに山家料理で酒を汲み、夜明け近くまで興じ合った。

***

とあり、この主が二代目井戸泰弘だったらしい。(以下、泰弘と表記)(*1)熊野古道小辺路

(8)不白と泰弘2

翌日、別れに際して、不白は主に

●雲霧に くもらぬ月の 心かな。

の句を贈って、名残を惜しみつつ、再びここからは川舟で一路新宮川原に向う……。

と旅日記は尚も巧みに当時の世相を伝え、さながら眼前に見るような数々の名句も残されて居り、末尾を

●故郷の 春や昔の 夕桜。

で結んでいる。

不白は、性来が己を持するに厳しく、人には寛大で、日常はなりふりを構わなかった。深川の材木商の門弟を訪ねた時などは、店の手代から仕事を探しに来た人夫と間違われ、終日待たされたが、別に怒りもせず、海を眺めて待っていたと云う話さえある。

不白を開祖とする“江戸千家”は其後一段と隆盛を極めたが、宝暦三年(一七五三)、師の宗右没後は、幼い子息・宗員を守り立てて、その成長に気を配った。

やがて秘伝“長盆伝”を彼に伝授して表千家の当主として奉じ、自分はあくまでその門下の忠臣として師の意思を裏切らなかった。

不白と宗員の関係は、恰も家康と秀頼の場合と似ている。しかし、その態度は見事で、道にそむかぬ美しい師弟愛を残して、茶道の権威を些かも傷つけない。

明和四年(一七六七)には百会の茶事を催し、利休の墓石を建立して、一門に“心入りの深さ”を貴しとする侘茶の精神を示している。

開祖・利休は“侘”と“寂”の確立に、不撓不屈の精神を堅持して、死をも辞さなかった。その町人茶道の発展に身を挺したのは、実にこの川上不白である。

不白は、晩年、神田明神の一角に“蓮華庵”を結び

「濁り水の中に住んでも汚れを知らぬ蓮の心こそ日蓮上人の不動心じゃ。そして名利を休む心こそ茶道の魂であると“利休”と号された開祖の信条と同じものぞ」

と門弟らを戒めている。

その不白宗雪から、泰弘は初対面でありながら「雲霧にくもらぬ月の心の持主」と賛えられていることを、あるべき姿として覚えておきたい。

思うに、泰弘は、「清廉と正直」の家訓を代々貫きながらも「苟かなりと世を益せん」と努めてきた父祖の生き方を内心では大きな誇りと感じていたのではないだろうか。

(9)種まき権兵衛〜生まれ〜

さて、泰弘は、商売柄、熊野各地の狩人の中にも友が多いようだが、知己の一人と伝えられる「種まき権兵衛」の義侠の生涯に就いて述べよう。

将軍吉宗の“享保の治”の全盛期の頃、熊野相賀村便山に痛快な一人の郷士が住んでいた。

●権兵衛が種まきや 烏がほぢくる。三度に一度は 追わずばなるまい。

と後世まで永く歌われた『ズンベラ節』の主人公である。

彼の父は、大坂ノ陣で奮戦の末「日本一の武夫」と讃えられた名ある真田一族(大助とか云う)をかくまってこの地に落ちて来た上村兵部重久と云われる。その祖先は、南北朝末期の明徳年間に名を知られた上村角左衛門重正なる勇将だから、古くからこの地の郷士だったようだ。

延宝三年(一六七五)三月、兵部は没し、宝泉禅寺(*1)に葬られているから、大坂陣では若者だったろう。小山浦に定住した川端左近と共に世を忍ぶ身であった。

権兵衛が生れたのは元禄初年(一六九〇)と云われているから、兵部は彼の祖父かも知れない。いずれにせよ父祖代々武勇の家柄だったに違いない。

その血をうけたからだろう。権兵衛は、若年から武芸に秀で、特に鉄砲の名手で知られた。畑仕事にはさっぱり実が入らず、専ら鉄砲を肩に山野を駈け廻って稼いでいたから、村人の間にあのような民謡が生れたのだろう。二番の歌詞の

●向うの小山の、小松の木陰に

十七島田が 出て来て手招く

何をば捨てても、行かずばなるまい。

の句から察して女性にもてたらしい。

(*1)三重県北牟婁郡紀北町海山区便ノ山

(10)種まき権兵衛〜権兵衛の苔莚〜

或年の秋に、大台山麓の岩井谷で日が暮れてしまい、権兵衛は大樹の根元で野宿したが、夜半になると嵐模様となって来た。

「これはいかん何処かに岩穴でもなかろうか」

と探すうちに、一陣の烈風と共に、巨い鼠の様なものが飛んで来て権兵衛の身体に巻きついた。

さすがの権兵衛もこれには驚いたが、不思議な事に吹きすさぶ雨風を遮ってくれ、少しも濡れず、撫ぜて見ると柔らかな毛のような感触がする。

「さては妖怪か動物か、その正体を見届けるまでは迂闊に動けぬぞ」

と息をこらしているうちに漸く明方となった。

よく見れば、年久しく大岩を覆っていた苔が風にはがれて彼にまつわりついたものだった。お陰で一晩中、布団代わりに権兵衛をくるんでくれた事が判った。喜んだ彼は苔を元の大岩に戻して山を下りると、その話を村人に語った。それを聞いた人々は彼の肝の太さに驚いて“権兵衛の苔莚”と語り継いでいる。

(11)種まき権兵衛〜鉄砲の名人芸〜

また便ノ山の近くに馬越山という大山がある。そこには当時、日本三妖狐と称された「伊勢の柴六」「大和の源九郎」と並ぶ「熊野の三太郎狐」が人々を悩ませていた。しかし、さすがの古狐も権兵衛に手痛い目にあってから何処かへ逃げてしまった。

喜んだ人々は、口々に権兵衛の豪勇と鉄砲の名人芸を讃えはやした。折から領内巡視に来られた紀州公がその話を聞かれて

「是非ともそれを見たい」

とお召しになった。

そこで権兵衛も謹んで出頭すると山の頂上から樽を転がり落し、まるで猪の走るように凄しい勢で転がって来るのを三回狙い撃ったが、弾は悉く同じ処に当たったと見え、弾痕は一カ処しかなかった。そこで一同驚いて舌をまき、殿様も大いに満足され、過分な褒賞金を賜った。

此事から権兵衛の名声は一段と高まり、小山浦に住む、大坂ノ陣で祖父の戦友だった川端左近の一族が祝いにやって来て大酒盛となった。川端左近の一族が、その名人芸を賞讃すると、権兵衛はニヤリとして

「内緒話じゃがの、後の二発は空弾だったのよ。これで爺様も、大坂ノ陣の腹が癒えたろう」

と高笑いした。その度胸の良さに驚き呆れつつも、彼も落人の子だけに胸の溜飲を一度に下げたと云われる。

大坂ノ陣の敗戦後、彼らの徳川に対する怨が如何に深かったかが察せられる。

(12)種まき権兵衛〜紀州大守からの直命〜

村人たちは、此頃になると、かねて権兵衛が種をまいても、狩好きでろくに手入れもせず、終には空しく鳥や雀の餌となってしまうのを見て、

「権兵衛の種まきや労するばかり、種はまいても実りやせず、鳥や烏の餌となる」

と笑い、“種まき殿”とか、彼が常に大切に持っているズンベラ石から“ズンベラ殿”と仇名していたのも口にしなくなった。

それ処か、猪や鹿の害に手を焼いた各地から礼を厚くして頼みに来る人々が口々にその名人ぶりを讃えるのを見て、我村の誇りと進んで耕作の手伝いや刈入に協力してくれるようになった。それで、便ノ山杉野の彼の屋敷周辺の田畑は豊かな収穫をもたらし、妻子もどうにか飯を食べる事が出来た。

一代の豪商紀ノ国屋が世を去った享保の末、権兵衛の屋敷に木ノ本代官から召出しがあった。

「何事ならん」

と参上した処

「紀州大守からの直命で、かねて馬越山頂上の天倉山の岩穴に永年栖みついて、人々に被害をもたらす稀代の大蛇めを、権兵衛に退治させよとのお言葉が下った」

と云う。

その大蛇は、かねて尾鷲の鉄砲頭である楠権左衛門と云う藩きっての鉄砲の名手が命を受けて討取るべく狙い続けた。楠権左衛門は、三度も鉄砲を打ちかけたが、刧をへた蛇体は弾丸をはね返してどうしても倒す事が出来なかった。

そして遂に権兵衛が選ばれたもので、それを聞いた彼は

「身に余る光栄でござる。必ず退治仕らん」

と約して我家に帰った。

(13)種まき権兵衛〜大蛇退治に出発〜

その夜、妻子一族を集めた権兵衛は何時になく厳しい面持で

「わしも永年の間、狩猟を業とし、いずれは狩で命を落す事になろうと覚悟をしていたが、今度計らずも大殿様からの格別の命で退治する事になった。

かの大蛇めは、わしも度々出逢った事があるが、数百年も前から天倉山に栖む大魔物だけに、或いは、わしがやられるかも知れぬ。

が、決して只では死なん。刺違える覚悟で立向かうつもりじゃ、されば今宵は別れの宴となるやも知れん。快よくつきあってくれ」

と云い、用意した酒を大盃で傾けると嫡男、次男と酌をして廻った。

やがてほろ酔い機嫌で、近頃尾鷲の船乗共が歌い始めた“ズンベラ節”を歌い、楽し気に水入らずの一夜を過ごした。

明けて翌朝早く、権兵衛は、かねて父が死際に

「この石にわしの一念を宿して置く。若しかの時には一心に念じつつ撫ぜよ。必ず霊験があろう」

と遺言して呉れた“ズンベラ石”と、蝦蟇の皮を用いて作った三角形の“魔物を呼び寄せる力がある鹿笛”を懐中に、我家を出た。

時に元文元年(一七三六)の夏で、右手に愛用の筒口が六角形で経文を彫り込んだ六匁の大鉄砲、腰には先祖伝来の名刀をたばさみ、意気高く便ノ山から馬越山をめざした権兵衛の姿は、出陣の武将さながらの勇姿だったろう。

『熊野年代記』によれば、この年の夏は大雨が続き、新宮川原町では出水の度に家をこぼち十三回も大騒ぎを繰り返している。そんな中で権兵衛は、大蛇の通い路にある馬越川の魚飛の岩窟を根拠として、毎夜油断なく待伏せていたらしい。

然し仲々好機がなく、大蛇の巣窟の一つである天倉山に移って、数日間、例の笛を吹き続けた。

(14)種まき権兵衛〜大蛇を退治する〜

そして遂に、鹿の鳴声と思った大蛇が誘い出されてやって来た。それは八月半ばの夕暮時で、心中で観世音菩薩を念じつつ、四辺に目を光らせていた権兵衛の前に、見るも巨大な大蛇が姿を現した。

好物の鹿と思い、するすると迫って来た大蛇は、木の股に銃身を支えて構えている権兵衛を見るや、怒りに燃え、真赤な舌を閃めかし、巨口を開いてまさに飛びかかろうとした。

その瞬間、

「ダダーン」

と銃声が轟いた、と見るや、弾は見事に口中に命中炸裂した。急所の痛手に苦しむ処を、手早く次の弾を装填した権兵衛は、咽頭元めがけて続けて二発まで射込んだ。これで、さすがの大蛇も血へどを吐きながら逃げだした。

大蛇は、尾鷲に通じる谷川の畔で、遂に息絶えた。それで人々は後にそこを“蛇の下”と呼んでいる。

ところが権兵衛も毒気にあてられて其場で気を失い、折から銃声を聞いて駈けつけた村人の戸板に乗せられて、漸く我家に運ばれた。

(15)種まき権兵衛〜権兵衛、死す〜

権兵衛はやがて正気に返ったが、五体は腫れ上がり、身動きもならない。病床に伏すうち、それを知った無二の猟友、北山村の射場兵衛が心配して見舞にかけつけた。彼の祖先は射場弾正と称し、大台ガ原に出没した猪笹王(*1)と呼ぶ大怪獣を討取った勇士の子孫だけに権兵衛も大いに喜び

「わしは今度の大蛇退治を限りに狩猟を止めるつもりじゃから、全快しても二度と鉄砲に用はないし、若し運尽きて世を去るようなら貴殿に遺品に献じよう。」

と最愛の巨銃を彼に与えたのは、さすが豪気な権兵衛も己の寿命の尽きたのを予感しての事だろう。

権兵衛大蛇退治の話は直ちに藩公の耳にも達し、莫大な恩賞が下賜された。しかし、大蛇の怨霊に崇られたか、権兵衛は、その年の十二月二十六日遂にこの世を去り、宝泉寺の一角に「法名慶順」として葬られた。

二十一世紀も近い今日、日本にそんな大蛇がいた等とは信じられないが、『熊野年代記』の中には、度々その存在が記されている。尾鷲、蛇の下には

「大蛇の骨の太さは一生徳利程もあった」

と伝えられている。

現に南郡に住んでいた私の曾祖父が、若い頃、山中で出くわした大蛇の巨大さは

「実際は四斗樽程の胴廻りだったろうが、俺には唐傘ぐらいにも見えたぞい」

と云う話をこの耳で聞かされた私は、それを信じて疑わない。

権兵衛が、守り本尊とした“ズンベラ石”は、今も尚、宝泉禅寺に残されている。

『ズンベラ節』は、

●沖の暗いのに白帆が見える。

の鳥羽浦の民謡と、水野藩家老・関匡作の

●紀ノ国は 音無川の水上に 立たせ給うは 船玉山……

の唄と共に、大江戸一円から全国津々浦々で歌い囃された程である。

私達は、種まき権兵衛を熊野の豪雄の一人として高く讃え、その史跡保存を次の世代に強く訴えたい。

(*1)いざさおう。吉野地方に伝わる伝説の怪異・妖怪