冬の陣で和睦案が持上った時、真田や行朝は

「戦局は我に有利であり和議は偽わりである」

と抗戦を力説し、秀頼も治長が

「家康も老齢なれば和を結び時を待って」

と説くと

「それは且元の云った通りではないか」

と頑として聞かずあくまで抗戦を叫び、治房や後藤も

「この堅城で義を守り一致協力して戦えば何年でも守り抜ける、苦しんでいるのは敵方である」

と和議に反対し老獪な家康の手に乗ってはならないと力説した。

然し家康のスパイだった有楽父子(*1)は、脅え立った淀君を煽りつけ、和睦成立に奔走した。孝行な秀頼は遂に母の涙に負け、交渉を進めた。元来が聡明で太閤の遺孤たる誇りに満ちた秀頼は一カ月の実戦を経験し、武将として大きく成長した。しかし性来の母思いと人を疑う事を潔よしとしない純真さはそう変るものではなく一路破局へ向っていった。

(2)裸城

誓紙に書かれた和睦の条件が

「秀頼の領土は今まで通り、淀君を人質にはしない、浪人達に異議は云わぬ」

の三カ条だけで、外壕を埋め、二ノ丸三ノ丸を壊す事は記してなく、口先だけの約束にしたのも家康の罠だった。

家康は秀頼と同じ歳に一向一揆に手を焼いて和を結んだ時も

「寺院は元のまま」

と云う条件だったのに、根こそぎ壊し、驚いた相手が違約を責めると

「元々寺のあった処は野っ原じゃった」

とぬけぬけと嘯いた程の家康である。

数万人の人夫を大名達から出させ、アッと云う間に外濠を埋めると

「お手伝い致そう」

と二ノ丸三ノ丸の取壊しに手を出した時、豊臣方は断固たる態度で拒否すべきであったのに、和議が破れるのを恐れた淀君の命で、泣き寝入りとなってしまった。

それを見た幸村は

「家康、秀忠を夜襲して討取りたい」

と懇請したが

「約條に背くことはできぬ」

と却下されてしまい、さしも難攻不落の名城も哀れな裸城となってしまった。

その埋立ての総監督を買って出たのが藤堂高虎で、突貫工事を命じたのに進んでいないのを見て、責任者の菅平右衛門を呼び叱りつけると、元の僚友で岩屋城主だった菅は

「工事が工事じゃからのう。力がでんのじゃろう」

とこの卑劣な仕事を非難してニヤリと笑ったのを見て

「関ヶ原で救ってやったのを忘れたか!」

と即座に首をはねてしまったと云う。家康はそれを聞いて

「我意を得たり」

と喜んだろう。

(3)家康、再挑戦

豊臣びいきの巷の浪人や庶民達は口々に徳川の非をとなえ、入城を希望する者は城門に列を為した。それを知った京都所司代の板倉勝重は、直ちに家康に急報すると、冬の陣には東軍に参加したが、真田丸での敗戦で浪人していた高名な軍学者・小幡景憲を呼び、家康からの

「全軍が大坂に参集する迄には五十日はかかろう。其間に秀頼が京に進撃し、帝に訴えて天下に義軍を募れば一大事となる。何とかこれを阻み、浪人共を散じる策を取れ」

との厳命を伝え、この大役を彼に一任して大坂に走らせる。

「将軍の軍学指南」と云う餌につられて、小幡は何喰わぬ顔で大野治房の配下となり、刻々と情報を送った。

三月上旬、大坂勢が十万に達するや、家康は俄然

「大坂を明渡し、大和か伊勢に移れ。それが厭なら浪人共を悉く追放し、元の家中だけにせよ、それさえ聞けぬとあらば直ちに攻めかかるぞ」

と本音を吐いて挑戦して来た。

(4)小幡景憲の謀略

それを知った主戦派の大野治房は、三月半ば、新宮行朝を始め、岡部、塙、布施らの他に新規召抱えの小幡をも列席させて、軍議を開いた。

行朝は

「かねて予期した通り、家康の肚は豊臣家の断絶にある。此際直ちに右大臣・秀頼を奉じて上洛し、二条城の板倉らを追討し、帝に挙兵の次第を奏上して、天下に家康の非道を明らかにし、迎撃体勢を確立すべし」

と説き、諸将も賛同したが、小幡だけは

「百戦錬磨の家康に城を出て一戦を挑むのは万に一つの勝算もありませぬ。城に籠って固く守り時を待つのが上策である」

と反論を述べ立てた。甲州流の軍学者で知られた彼の意見だけに如何にも尤もらしく聞こえた。

然し行朝は一歩も譲らず、次々と論破して激論を展開し、治房も

「宜しい、それでは秀頼公に進言し直ちに出撃せん」

と承知した程の巧みな行朝の作戦を聞いて、小幡は内心で冷汗を流しながらも反論した。

この戦略の欠点を指摘して

「先ず第一に為すべき策は、仕度金目あての兵や実戦の役に立ちそうもない老弱兵を篩にかけ、少数精鋭の兵を揃えてから上洛を計るべし」

と力説し、治房は自から礼を厚くして招いた小幡だけにコロリと騙されてしまう。

(5)小幡景憲の逃亡

和平派の治長は、これによって家康の浪人追放の要求に応じる魂胆もあって、十万の浪人兵を大巾に整理することとなり、やがて“老幼兵や素性の知れぬ百姓兵”らの大量解雇が始まった。

十万と云われる全軍の半ばに達する大縮軍で、大野勢の中でも勇猛で知られた武藤丹波守などは、二百名の隊員中から百五十名も追放してしまう。後で大いに残念がるのだが、予期した以上の縮軍が進むのを見て、小幡は内心ほくそ笑んでいた。折しも、秀頼に心を寄せる京の妙心寺長老より

「小幡は間者である」

と急報が入った。

「しまった!」

と驚いて治房は直ぐさま追っ手を差向けたが、まんまと伏見城に逃げ込まれた。地団太ふんで口惜しがっても、すべてが後の祭りである。慌てて縮軍を中止して、再募集せんとしたが、兄の治長が資金不足を理由にそれを許さない。

それに一旦追い払われた兵達がその仕打ちに腹を立て素直に帰る筈もない。板倉所司代も各藩に厳命してそれを防ぐ警戒線を張りめぐらせたから、その網に引っかかって斬られた将士も多く、冬の陣の半分になってしまったのは致命傷と云えよう。

(6)織田長頼らの逃亡

三月末になると、家康は東軍に再出撃を命じた。その先鋒として高虎を選んだから、勇躍出陣の命が伊賀、伊勢は元より今治の高吉にまで飛び、

「四月五日までに淀城に入城せよ」

と躍起になっている。

それに比べて西軍の動きは鈍く、やっと四月三日になって大坂城千帖敷で夏ノ陣の軍議が開かれる。

秀頼は諸将を集めると、前回とはうって代った闘志に満ちた態度で家康の卑劣さを説き

「事ここに至っては最早やむを得ぬ。潔よく決戦して、雌雄を争い、刀折れ矢尽きなば、太閤の子として諸将と共に屍を戦場にさらす覚悟である。」

と断じる。

幸村が続いて立ち

「秀頼公が自から大軍を率いて上洛、二条城を攻略し、伏見の敵を追い落し、宇治、瀬田の橋を焼いて東西の連絡を断つと共に、豊臣恩顧の諸将に檄を飛ばし、やがて城南に地の利を占めて大決戦を行う。」

と、半年前の行朝と似た作戦計画を提案した。後藤、長曽我部ら歴戦の武将は

「それこそ正に男の死花」

と諸手を挙げて賛同したのだが、それを見て肚に一物ある織田長頼は

「軍には統制が何より肝要である。此際、余が総司令官に就任したい」

と云い出し、冬ノ陣以来の彼の行動を見ている諸将は

「何を吐すか身の程を知れ」

と誰一人承知しない。

すると長頼は

「信長の甥である余が総軍を指揮するのに何故いけないか、それなら余が城にあっても仕様がない」

と激怒したふりで席を立ち、そのまま京に脱走した。続いて有楽、長益も逃走したから淀君は半狂乱で床に伏す有様である。

秀頼も

「これではどうにもならぬ」

と京都進撃は見送られ、決戦予定地を一巡して将兵の志気を高めることになった。

(7)勝算立たず

四月五日、前衛に後藤、木村、続いて金瓢の馬印に愛馬太平楽に跨った秀頼公。中軍には真田、長曽我部。後衛に大野、新宮らが威風堂々と住吉神社から天王寺、岡山一帯の地形を実見して帰城している。

その夜は全軍に豪勢な酒肴が振舞われて少しは気焔も揚ったが、冬ノ陣に比べると半ばにも満たぬ兵力では到底勝算などは立たない。責任を痛感した治房は

「大義親を滅す」

と兄・治長を暗殺しても将兵の斗志をかき立てんとしたのは悲壮であった。

秀頼も亦、同感だったのだろう。育ての親の片桐且元、母が常に誇りとする織田一門に次々と裏切られ、今は力と頼む真田、後藤を召して戦いの見込みを尋ねる。

「二十万の関東勢に対し、裸城と僅か五万の兵では……」

と真田、後藤らが首をかしげた。それを見て、秀頼は自から筆を取り、故太閤と縁の深い浅野に参加を要請した。しかし彼は家康の婿で

「現在の大領主となれたのは家康公のお蔭である。」

と使者を斬りすてる始末。

そんな中に大和松山三万石の福島正頼(福島正則の弟)が、一子・正守を入城させ、蟄居中の増田長盛が嫡子・盛次を送っている。これは家康のやり方のひどさに死を決したからであろう。

(8)大坂勢、上洛の好機を逸す

新宮行朝には、浅野に仕えていた兄・主膳や、藤堂に千石で抱えられていた尾呂志伝兵衛らが死を覚悟して馳せつけてくれた。しかし大坂城を目前にして浅野の手にかかって果てた者も多く、やっと三百程度だった。これでは内応の義士をつのっての奇襲戦法しかないと反間苦肉の策をめぐらしていた。

折から大坂城では、大野治長が下城の途中で刺客に襲われ、その首謀者が治房だとか、且元だとの噂が渦まく。

四月五日、藤堂高虎は、上野と名張の守りを固めると、五千の兵を率いて一路淀城をめざして進み、ここを根拠に附近一帯の警備を固め、東軍の到着を待つ。

家康が二条城に入ったのは十八日、秀忠は二十一日で、大坂勢は遂に上洛の好機を逸した。

四月下旬、家康は全軍を二分して大和、河内の両道を進み、河内の道明寺で合流して、城南から総攻撃をかけんとした。

それを知った大野治房は

「筒井家の重臣・箸尾高晴を大将とする布施、万歳ら二千余に、暗峠を越え、郡山城を攻略させて関東勢の肝を冷すと共に、大和熊野に潜伏している豊臣党や本宮山伏達に多額の軍資金を賜って、決起を呼びかけたい」

と強く秀頼に訴えた。

(9)大坂勢、郡山城を攻略

冬ノ陣の和睦後も、家康から北山一揆の徹底討滅を厳命された浅野長晟は、熊沢兵庫に兵を増派した。熊沢兵庫は、年末までに北山、西山郷一円に残党を追求、頭分の首級数十を若山の長晟に送って鎮圧を報告した。それを聞いた家康は上機嫌で戸田、熊沢らに恩賞を与えている。

然し、湊、津守らは巧みに追手の目を潜めて大坂に帰り、各地には尚も多くの同志の残っている事を報じた。大野治房は喜び、やっと秀頼の許しを得てこの作戦を敢行した。これは先に小幡に一杯食わされ、行朝の意見を取上げなかった詫の意味からでもあったろう。

やがて四月二十六日の夜、突如、暗峠を夥しい篝火で埋めて急進して来る大坂勢を見た郡山の定慶らは忽ち臆病風に吹かれ、一戦も交えず福住城に逃げ走った。一撃で郡山城を攻略した箸尾勢は、二十七日には東北の村々を焼き立て、続いて奈良に進まんとした。それを知った奈良の町民達は大いに驚き、名酒十樽を献じて

「何とか御勘弁を」

と懇請し春日山に逃げ込んでいる。

(10)秘策

此様な状況から考えても、四月上旬、秀頼が自から大軍を率いて上洛すれば、京、伏見、奈良を一時征圧するのは案外容易だったかも知れず、何とも惜しい事だった。

中でも奈良は筒井一族が久しく支配していた土地である。この春、長く蟄居を命じられていた筒井定次が、父子共に自刃を命ぜられた。冬ノ陣に大坂勢が射放った矢の中に筒井の紋の入った矢があったという理由である。これを知り、深く同情されていた上に、箸尾勢の中では細井兵助を始め、多くの筒井家の旧臣がいて八方奔走したからである。

冬ノ陣ではいち早く奈良奉行所に馳せつけた十津川隊千人は、今回は北山勢に備えていたから、奉行の中坊らは一戦にも及ばず逃走した。それを知った大坂城の治房や行朝は、勇み立って次の作戦にかかった。

と云うのは、秀頼公から郡山奪回を託されていた、四月中旬、治房、行朝は極秘で後藤、真田を招き、

「今度の戦は『思いきった詭道を取らねば万に一つの勝算もない』と考え、郡山攻略の了承を得たが、実はこれに引続いて伊賀上野を落し、更には家康、秀忠出陣後の伏見、二条を焼討するつもりでござる。」

と打明けたのが、筒井浪人を幹部とする上野城の焼討である。

茶人大名の古田織部正父子を承知させ、家老・木村宗喜を将とする五百余人で留守の伏見、二条を焼く。出陣して行軍中の家康、秀忠両将を、大坂城から精兵二万を率いた後藤、真田の両雄で挟み討ちにする。と云う痛快な作戦であった。

かねて古田織部の次男・九八郎は、秀頼の寵臣として城に居り、行朝の妻は古田織部の娘である。それだけに、古田織部も今回の家康の余りに卑怯なやり方に我慢がならず、古田一族を挙げて太閤の恩に報いることを約束してくれた。着々と仕度を整えている、と云う。

思わぬ朗報に両雄も手を打って喜び

「急襲作戦は是非とも身共の手で」

と勇み立ち、固い約条を交して出陣準備にかかる。幸い郡山から

「案外容易に城を手に入れた。上野も同夜決行の予定であったが折悪しく大雨の為に二十八日夜に延ばしたものの成功は疑いなし」

の吉報が入った。

(11)露見

一段と勇み立った治房らは、続いて東軍の先鋒として佐野をめざしている五千の浅野勢を地元郷士と呼応して潰滅させようとする。二十八日早暁に、塙、新宮行朝らの勇将と共に出撃した。後に残った後藤、真田の両将は、家康らの首を挙げ、一挙に勝利を手に入れんと綿密な偵察活動を展開していたようだ。

出撃前夜に行朝は

「裏切り者はすべて去った。今、将兵の団結は固く、雄心まさに勃々!」

と記している程で、これで成功すれば戦局は一変したに違いない。しかし、土壇場で板倉のスパイに口説かれた老将・御宿勘兵衛が、我子の命を救いたさに密告する、と云う思いもかけぬ事件によって全てが露見した。これは誠に“残念”の一語につきる。

柳生の手で編成された伊賀・甲賀の謀略部隊は、数の上で真田、大野の配下にある大坂方とは比較にならぬ差があったようだ。驚いた板倉の急報により、危うく出陣直前にそれを知って色青ざめた家康は、直ちに出兵を中止した。伊賀城下の二十余人、二条、伏見城を狙っていた古田勢の五十余人を一網打尽にすべく厳命し、それを聞いた藤堂高虎は目玉を白黒させて一隊を上野に走らせ、辛くも全員を捕えた。

古田家の家老・木村以下も間一髪で悉く検挙されて、古田織部も

「天運つきた」

と無念の涙を呑んだらしい。

(12)樫井の戦い 〜浅野長晟 対 大野治房〜

明けて四月二十八日、神ならぬ身の知る由もなく、郡山の勝戦に意気揚がった治房と行朝は折から「永世不叛」を誓っていた。無礼にも秀頼の使者を斬り捨てた浅野勢の出撃を知るや、自領佐野の郷士達に背撃の準備を命じる。暁闇を突き、自から三千の前衛を率いて意気高らかに大坂城を出撃し、紀州街道を南下した。

その先鋒を命ぜられた新宮行朝、塙団右衛門、岡部則綱らは互いに功を競って、貝塚に猛進撃を続けた。折しも浅野勢の先鋒は、佐野の南方に到着したが

「大坂勢二万が、大挙若山城を襲わんと南下中」

との報に驚いて地の利を得た樫井に退却。一方の岡部と塙も先陣争いとなって、あわや乱闘騒ぎを演じつつ樫井の坂に差しかかるや、地形を見た行朝は両将に断固進撃を中止させた。

「この先の要地には必ず敵の伏勢がある。小勢で盲進せず、本隊の到着を待とう」

と厳しく説得したが、夜が明けるや、塙と岡部は本隊の到着も待たず、僅かな手兵だけで猪突猛進してしまった。

果せるかな。土手を越えるや、浅野勢の一斉射撃を喰ったが、豪気な塙は尚も屈せず、猛進撃を続けて樫井の町に突入した。しかし脇腹に銃弾が命中して討たれ、岡部も重傷を受けて退却した。行朝が樫井に突入した処、敵は退却して、味方の死体が折重なっているばかり。

(13)万策尽きる

行朝は仕方なく、山口、周参見ら遊撃隊を励まして、治房と大坂に帰るや

「伊賀上野、二条城焼討計画が露見して、伊賀、木村以下五十余人が捕まり、茶道大名の古田織部父子も伏見に曳かれた。」

との悲報を聞かされた。

これは上洛案を拒まれた行朝が、最後の策として義父・古田織部正に強く協力を要請した“起死回生の策”であっただけにさすが軍略家の行朝も

「もはや人力ではどうにもならぬ豊家の武運の尽き」

と長嘆息するしかなかったらしい。

せっかく占領した郡山城の箸尾勢に

「作戦を中止して帰城せよ」

と云う悲痛な使者が飛んだのは、四月二十九日だったと云われる。二千の将士は断腸の想いで暗峠を帰ったに違いない。

(14)後藤又兵衛、快勝

元和元年(一六一五)四月末、戦況を聞いた秀頼は諸将を集めて軍議を開き作戦を練った結果、

「濠を埋められた裸城で籠城は出来ない。さりとて広大な野戦で大軍を相手にしては、勝算は乏しく、残るは地の利を生かして戦う策のみ。家康は冬ノ陣同様に大和路から来ると思うので、我軍は国分の先の天嶮で迎撃すべし」

との意見に決した。

そして前衛は後藤、薄田らの六千。

本隊は真田、毛利、福島らの一万二千が道明寺へ。

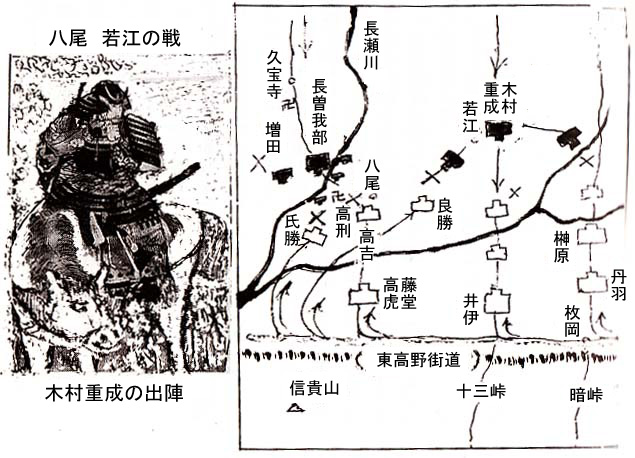

別動隊として、河内街道を南下する敵に備え、若江に木村の五千、八尾へ長曽我部ら六千が出撃して側面を突く事となった。

総勢三万に近く、全軍の精兵を傾けての第一決戦と云えよう。

五月一日、先づ、後藤隊が出動し、平野に宿営して本隊を待ちながら、何とか家康、秀忠の本陣奇襲作戦を敢行したい、と真田の忍者隊と八方に斥候を走らせた。しかし、両将は城を出ず、機会を失った。

五月六日の夜半。後藤が先陣となり、国分の兵の地の利を占めて、大和路から進んでくる敵を潰走させんとした。

国分には早くも敵勢が進出している事が判ったので、戦機を失う事を恐れた後藤はやむなく単独で石川を渡河し、小松山の要地を確保すると、鬨の声も凄ましく東軍になだれかかった。時刻は午前四時。

忽ちにして、敵将・奥田忠次を討ち取り、松倉勢を壊滅寸前にまで追いこんだ。主将・松倉重政も危うかったが、勇将で知られた彼が日頃から

「士に貴賤なし、生死を共にせん」

と玄米飯で共に呑み喰いしていた家臣達が身代りとなってくれたので、辛くも生き延びたと云われる。さすがは千軍万馬の後藤らしい。

(15)木村重成、妻に別れを告げる

「幸先よし!」

と全軍が高らかに鯨波を轟かせた頃。

大坂城の華と云われる木村長門守重成もまた四千七百の兵を率い、大和橋から出撃して京街道を守っていた。地形上から見て河内口の東軍は、必ず星(交野)砂田(四條畷)をへて南下し、道明寺で大和勢と合流すると八尾平野に北進するに違いない、と判断した。そして、我は高野街道に近い若江に進み、一挙に家康本陣を突いて死花を咲かさん、と覚悟した。

美しい新妻・青柳が涙ながらに香を焚きしめた兜をかぶり、雄々しく別れを告げた美丈夫・重成は、闇夜の中を提灯一つを頼りに一路八尾から若江に進んだ。玉串川を前に陣をしいたのは午前五時で、道明寺方面の霧の中から激しい銃声が轟いて来るのを耳にしつつ、敵を待っていた。

河内口の東軍は総勢十二万と云う大軍で、重成の判断通り、前夜、家康は星、秀忠は砂田に泊っていた。右先鋒の藤堂は千塚に、左先鋒の井伊は楽音寺に陣して、この日は早朝から道明寺に向い、進軍する予定だった。

然し、夜明前に国分方面で銃声が轟き、斥候の報告によれば八尾、若江方面でもしきりに人馬の動きがすると云う。高虎は、秀忠の指令を仰ぐべく、砂田に向った。その途中で霧が晴れ、八尾・若江一帯の敵勢が側面を突かんとしているのを見る。直ちに右先頭の藤堂良勝、後の名張城主・同高吉や氏勝、左先頭の高刑らに

「右転攻撃!」

と命じた。

当日の藤堂勢の戦力は、部将、騎士将校・四四〇騎、鉄砲隊士・五〇〇、弓・五〇張、総計五〇〇〇人と云われる。鉄砲の数は、木村隊の倍はあったろう。

若江の本陣からこれを見た重成は、隊を三分して、右翼隊は藤堂勢に備え、本隊と左翼隊は十三街道を進んで来る井伊隊を攻撃する事を命じた。勇みたった右隊は大いに奮戦して、藤堂良勝以下の大半を討取り、尚も進撃を望んだ。が、重成はそれを止め、若江堤上で早めに昼食を取らせると、午後の決戦に備えて充分休ませた。

(16)長曽我部隊、快勝

木村隊に続き、久宝寺から八尾をめざした長曽我部隊六千は、藤堂が迫るのを見て長瀬川堤に兵を伏せ、槍を揃えて待ち構える。八尾一帯は冬ノ陣で大坂方に焼払われ、僅かに家康の侍僧・金地印崇伝ゆかりの地蔵堂(常光寺)だけが残っていた。戦いは長瀬川とこの堂を中心に展開された。

長曽我部勢の先鋒を鉄砲隊で撃破した藤堂高刑らは、勢いに乗じて、追撃した。しかし、堤上に伏せ、一斉に槍で突き上げた盛親勢の力戦に、元は盛親勢の家臣だった桑名一孝が真先に討たれた。さらに高刑、氏勝以下多数を失って敗走。高吉らは本隊から遠く離れた地蔵堂で孤立していた。

藤堂勢の名ある将六人、騎馬六十、兵二百余を討ち取った大坂勢は尚も藤堂の援軍を打破し、長瀬堤上で凱歌も高らかに午後の戦いに備える。

(17)木村重成、死す

然しながら国分で緒戦を飾った後藤軍には、伊達政宗を始めとする二万の東軍が八方から襲いかかり、後続の薄田らの到着を待てずに討死。薄田らも各個撃戦の形となって敗走。それを知った若江、八尾口の東軍は多勢を頼んで続々と戦線に加わった。

勝ち誇っていた西軍も、続々と南下して来る大軍の関東勢に押され気味となった。午後の緒戦で、井伊隊の勇将・川手、山口らを討取って奮戦を続けていた木村隊も十時間の激戦に、次第に敗色を深めた。重臣らは

「今日はこれまで。明日に備えて城に引揚げを」

と進言したが重成は頑として

「家康の首を取るまでは断じて止めぬ」

と一歩も引かなかったのは、ここを死場所と決めていたからであろう。部下を引かせ、孤軍奮斗と云った姿で深田の中で力つき、首を安藤という名もなき若者にさずける。

芳香の漂う美しい首を見た家康は

「生かして置けば天晴な名将となったであろうに。何とも惜しい若者を死なせたものよ」

と深く嘆き讃えたのは、和議の使者となって来たから憶えていたのだろう。

然し主将を失った木村隊の敗走は、長瀬川原で力戦中の長曽我部勢にも大きく響き、久宝寺の大門をしめて懸命に体勢を整えんとした。しかし、藤堂勢の中で、当時、今治二万石の独立大名として家康からも愛されていた高吉が、義父の苦戦を救わんと八尾地蔵堂の返り橋に桔梗の馬印を翻して奮戦した。そして遂に、その凄しい力戦に追い崩された。

関ヶ原で西軍の総参謀長とも云うべき立場にありながら、裏切りの汚名をさらした増田長盛の嫡子・盛次以下が、父の

「せめても太閤の恩返しに、わしに代って戦え」

と云う悲壮な言葉に励まされ、必死に支えたものの、力つきて討ち取られた程であった。実子ができてからは、高吉に辛く当る高虎もさすがに文句のつけようもなく

「勝ち誇る敵を圧えたのは高吉なり」

と認めている。

敵を追って平野を占領した渡辺勘兵衛は、道明寺から退却して来る西軍を見て襲撃せんとしたが、高虎は頑と承知せず、八尾に呼び戻した。地蔵堂の縁に五百余の敵の首を並べて実見した後、戦没将兵の冥福を祈ってその夜はここで通夜を営んでいる。

その席で、剛将・渡辺は、伊達勢を潰走させた勇師・幸村に挑もうとしたが許されず、兜首はとったものの名ある士はなく、仏頂面をしていた。高虎はこれを見て、元は同じ秀長の家臣で郡山城にいただけに気軽く

「こりゃ勘兵衛よ、えらくふくれて居るがのう、年を考えても見よ。互いに六十になろうが、わしも久しぶり槍を取って泥田の中を飛び廻ったがコレ、この通りじゃ」

と脚の槍傷を見せ

「“小事は大事”と諺にも云う。なまじ勝ち誇ってかかって見ろ、あの兵こそ家康公さえ危うかった真田幸村じゃ。今頃は首が飛んでいたに違いないぞよ。」

と戒めたのは、全身が傷だらけになったという戦国武将の生残りらしくさすがに立派なものである。

それから風霜三百年、今日近鉄八尾駅に近い地蔵堂を訪ねれば、常光寺の裏の墓所には「勢伊事死碑」が立ち並び、藤堂高刑以下七十一士の墓が残されている。高虎が大坂方の首実験をした寺の縁は今も血染の天井になっていると云うから伊賀ゆかりの方々にはぜひ参拝されて先祖の菩提を弔い、ついでに名物の盆踊りでも楽しんで来られてはいかがだろう。

(19)最後の決戦

元和元年(一六一五)五月七日の朝。

昨日の道明寺決戦で勝誇る一万余の伊達の馬鉄砲隊を完敗させた上に、

「関東百万の兵の中に一人の男児なきか」

と豪語して悠々と引揚げた真田隊は、天王寺茶臼山の一帯に赤威しの陣を構える。

幸村は昨日の激戦の疲れも見せず、陣地を一巡して将士にねぎらいの言葉をかけて帰ると、総司令官とも云うべき大野治長が慌しく姿を見せて、最後の作戦会議が開かれ、諸将の意見を求めた。

日頃は温和な幸村が何時になく厳しい口調で

「今日こそ最後の決戦となり申そう。なれど敵は百戦錬磨の老将に率いられた我に三倍する天下の大軍だけに、容易な事では勝利は望めませぬ。その為には是非とも秀頼公の出馬を願い、大馬印を四天王寺の城頭に掲げて、親しく将士に激励を賜る事が絶対必要と思われます。

恐らく敵は天満や船場からは攻めず、全軍悉く城南の平野方面から襲来する事は必定、よって我軍は天王寺、岡山口に集結して思い切り敵を手元に引きつけ、船場に配した明石殿の精鋭が今宮から瓜生野に潜行し、合図の狼煙が上がるのを見て全軍一斉に家康、秀忠の本陣を挟撃ちし、両将の首を挙げる策以外に勝算はありませぬ」

と強く主張し、それを聞いた治長も

「さすがは真田殿の軍略、確かにその他に方策はありますまい。よろしい身共はこれより直ちに帰城し必ず秀頼公の出馬を願い申そう」

と固く約して帰っていった。

諸将も勇み立って持場に帰り岡山口の総指揮官大野治房は直ちに配下の部将を集め

「昨日の戦いは余りにも城から遠く進み過ぎた為に敗れた。今日こそ最後の決戦なれば決して茶臼山、岡山口より前に兵を出さず思い切り手元に引き寄せて一斉に猛撃し敵の本営を突く事に決した。

諸将はよく軍法を守り、決して勇に逸って軽はずみな抜け駈けはせぬよう部下に充分申し聞かせ、苟しくも軍法に背く者は直ちに斬って捨てよ」

と厳しく命じた。

行朝も最前線の陣地に帰ると将士にそれを強く云い含めて戦機の到るのを待ちわびた。

(20)狸親父

この日の早暁四時、枚岡を出発した家康は道明寺戦跡を見て平野に着いたのは十時過ぎで、最も難戦と思われる茶臼山には自分が当る事にして桑津に向った。そして、西軍は隊伍整然と開戦を待っているが秀頼自身は未だ出馬していない、と聞くや、使者を城に走らせ「講和すれば二カ国を与える」等と牽制しているのは、最後まで狸親父らしい謀略と云えよう。

日が高くなってもさっぱり秀頼公の出馬がないので、幸村は大助を走らせて再度要請し、秀頼も桜門を出ると旗本三千を率いて天王寺に向わんとした。そこを講和の使者が来たのを知った淀君に止められる。そして馬印だけを使番に持たせて帰ったのは、何としても将士の志気を衰えさせる失策であった。

(21)毛利勢の力闘

それに比べて東軍は、開戦を待てと云われていたのに前日の戦いで、家康から

「昼寝でもしていたか」

と叱られた本多忠朝や、小笠原秀政、越前忠直らが討死覚悟で先を争って進撃を開始した。これは敵が小勢と見たからである。

西軍の福島、吉田隊がたまりかねて銃撃を始め、幸村が急使を飛ばせて

「明石の騎馬隊の合図の狼煙のあるまでは射ってはならぬ」

と命じたが、騎虎の勢い止め難く、その為に明石隊が出るに出られない。

歴戦の武将・毛利も厳しく「射方止め」を命じたが、本多忠朝が自から陣頭に立ち突進して来る。これを見て、やむを得ず隊を二つに分け、本多隊を左右から攻撃した。右隊は奮戦して敵を潰走させ、左隊は本多忠朝を討取った。

徳川四天王の筆頭として勇名を轟かせた本多隊を壊滅させて意気大いに揚がった毛利勢は、続いて小笠原秀政勢に襲いかかった。死物狂いの力闘を見せる秀政父子を討取った上に将兵の大半を壊滅させ、さらに勢いに乗じて秋田、浅野勢をも敗走させ、万丈の気焔を吐いた。

その力闘ぶりは後に東軍の勇将達さえ舌をまいて讃えた程に凄しいものがあった。

(22)幸村、死を覚悟す

毛利勢に負けじと、忠直に叱咤激励された越前兵一万三千が、紅のつつじの咲いたような真田の赤隊が粛然と布陣している茶臼山に突進した。

かねて幸村は、天王寺の鳥居前に秀頼公の本陣を置き、合戦前に諸将の陣を一巡して激励され、自から決死の覚悟でここから一歩も引かれず、戦況に応じて適切な采配を取られれば、どんな弱兵でも決して秀頼公を見捨てて逃走する筈はない、と確信していた。

然るにあれ程に懇請したのに未だに姿を見せられず、此様な混戦状況に入ってしまっては最早その機会もない。

故太閤歴戦の瓢の馬印だけが空しく大野治房の陣に翻っているのを眺めて、幸村は子の大助に

「今一度御出馬を乞え」

と命じ、

「父上と共に死にたい」

と願う子に

「あれ程に願っても出馬されぬのは、父の謀叛を疑って居られるからじゃ、そなたが人質となって是非とも出馬を願うしかあるまい。

汝が父と共に死ねば誰がその疑いを晴らせよう。

行け!行って秀頼公と生死を共にせよ。これが父の最後の命じゃ」

と涙をふるって叱りつけ大助を走らせた。傍で聞いていた軍監の伊木遠雄に

「諸事悉く食い違い、最早どうにも手の打ちようが尽きたようでござる。この上は家康本陣に突入して討死する外はなさそうじゃ。」

と嘆じ、伊木も苦笑して

「どうやらそのようでありますなあ、今生の思い出に家康の白髪首を狙って見まするか」

と愛馬にまたがった。

(23)幸村、猛攻す

かくして後世「真田日本一の兵」と讃えられる幸村の凄しい突撃が開始される。楠木正成が「十死一生ノ戦法」と名づけた三軍縦隊突破作戦で、各隊にそれぞれ幸村と名乗る勇将をつけ「真田のはね槍」と恐れられた十文字槍を閃かせる。

越前忠直の大軍を真一文字に突き破っては合流し、再び突き破っては合流して体勢を整えると、怒涛のような鯨波で敵の肝を冷しつつ、家康本陣をめざす戦法である。

折しも浅野勢が今宮に急進するのを見て

「浅野勢が寝返った!」

と流言を飛ばして敵勢をうろたえさせ、疾風の如く家康本陣に斬込むと

「大御所はいずこぞ、真田幸村見参!」

と叫んで暴れ廻った。

数万の前軍を突破して真田幸村が本陣に突入して来るとは考えてもいなかった旗本勢は忽ち大騒動となった。旗奉行の保坂、庄田らは、三方ヶ原以来、伏せた事のない大馬印を放り出して逃げ走る。槍奉行の大久保彦左衛門も、血眼になって逃げて来た味方に槍を踏みにじられる。本多正純ら老中までが泡をくって八方に逃げ散った。

家康の側近に残った者は大久保と小栗だけで

「もはやこれまでじゃ。腹を切ろう」

と云う家康を必死に励ましつつ逃げ走ったが、三度に及ぶ幸村の斬込みに危うく討取られかけた。

堺南宋寺の伝説では、家康は重傷の後に津久野で死に、秘かに埋葬されたと云い、現に葵の紋入りの碑が残され、後に秀忠や家光まで参詣している点からも、大きな謎が秘められているような気がする。

冬ノ陣で十万を越えた大坂勢が夏ノ陣では五万に満たなかった事は、真田丸で勇名を轟かせた幸村勢の五千名が天王寺の決戦に三千しかなかったのを見ても判るが、幸村の奮戦は目ざましく細川忠興も

「その襲撃に歴々の将とて逃げぬ者はなく、平野八尾まで逃げ走ったる者は生き残られ候」と記している。

(24)治房勢、奮戦す

いっぽう岡山に本陣を置いた秀忠は

「開戦は待て」

との家康の命を守って待機していたが、天王寺口から激しい銃声が聞こえてきたので進撃を命じ、先鋒の前田隊一万五千が大歓声を轟かせて突進した。

然し行朝と布施を先鋒とする西軍は良く将の命を守って、敵を思い切り引き寄せると、猛烈な一斉射撃を浴びせかけた。そのために前田隊の損害は甚しく、数々に追い崩され、後陣にいた藤堂勢などは「竹薮を押倒して逃げ散った」と云う。

その情勢を見て「時は今」と感じた治房は一挙に秀忠本営の岡山を強襲。書院番で秀忠の側近にいた井戸治秀、直弘らは、番頭・青山忠俊と共に必死に防戦し、老中・安藤対馬守を補佐した覚弘は、殿軍から馳せつけ「かかれ、かかれ」と声を涸らして兵を叱咤し、何とか喰い止めんとした。

然し治房勢の奮戦は見事で、老中の土井、酒井は元より、日頃から武功を誇った旗本勢もくもの子を散らすように逃げ崩れた。その不甲斐なさに腹を立てた秀忠は、自から槍を取ると討死覚悟で突進せんとした。それを見た甲賀者の大平五助が懸命に馬の口を押さえて放さなかった。

正に危機一髪だったが、旗奉行の三枝が押し倒された馬印を必死で立直したので、我先に逃げ走っていた旗本隊もやっと引帰して辛くも立直る事が出来たと云う。

もし治房が小幡の巧言に乗せられず一万を越えていた将兵を半減しなかったら、将軍・秀忠は岡山古墳の一角で討死したろうに、五千に満たぬ兵力では十倍近い秀忠勢を最後まで追い崩す事は出来なかった。

それでも島津軍記は

「今度の大坂勢の合戦ぶりは古今にも比類なき手柄にて筆舌に尽し難く、東軍の勝ちたるはたゞ兵力の差のみ」

と讃え、行朝らの力戦ぶりを記している。

(25)秀頼、出馬せず

“日本一の兵”と云われた真田勢も三度目の突入作戦で将兵の殆どが討死し、幸村自身も重傷を負い、力尽きて屍を戦野に埋めたらしい。

それに力を得た越前兵が真先に茶臼山に忠直の馬印を立てると、大谷、御宿の諸隊を敗走させ、かの勘兵衛も名もない兵に首をさずけたのは裏切を恥じての自殺ともとれる。

真田と呼応して秀忠本陣の岡山を急襲し、今一歩の処まで追いつめた行朝は、尚も闘志に燃えて井伊の旗奉行・孕石の一隊を突破し、頼宣の家老・安藤帯刀の子・重能を討取り、秀忠本営めざして最後の猛攻を敢行した。木村重成の遺臣らは素裸で秀忠に迫ったが、立ち防がった柳生宗矩によって悉く討ち取られたと云う。

行朝、治房が「最早これまで」と諦め、共に死闘を演じている部下を集めて玉造口に退却し始めたのは、午後の三時過ぎだったと云われる。

開戦前、馬印だけを八町目口の治房本陣に持参した二十人の使番が、敵に比べて余りにも味方の兵が少な過ぎるので、たまりかねて馳せ戻った林伊兵衛が恐る恐る言上したが、秀頼は動かなかった。

折から父の命で馳せつけた真田大介の必死の懇請に、やっと母の制止を振切った秀頼が再び桜門を出て天王寺に向かわんとした処へ「真田隊全滅!」の敗報が届いた。

秀頼は幸村の期待に答えられなかった事からも

「一死はもとより覚悟の上じゃ、断固出撃せよ」

と駒を進めたが、前線から帰って来た老将・速水が

「恐れながら屍を乱軍にさらすのは主将の為すべき業にあらず、退いて本丸を守り力尽きるまで戦うべし」

と強く諌めると、性来が母思いの貴公子だけに素直に駒を返した。これが勝利への最後の機会を失わせたとも云えよう。