丂寶晲擇擭乮堦嶰嶰屲乯幍寧丄懎偵乽拞愭戙偺棎乿偲塢傢傟傞杒忦帪峴乮*1乯偺棎偼丄扨偵杒忦巵偺嵞嫇偩偗偱側偔丄挬掛撪晹偵怺偔崻偞偟偰偄傞丅

丂偡側傢偪戝擺尵丒惣墍帥岞廆偑屻戠岉揤峜偺梋傝偵傕廥偄撈嵸惌帯偵搟傝丄擔栰拞擺尵帒柤傜帩柧堾宯岞嫧傜偲枾杁偟偰屻戠岉揤峜傪揁偵彽偄偰巋嶦偟丄岝尩忋峜偺怴惌傪奐偐傫偲偟偨偺偱偁傞丅張偑寁夋偑塳傟丄斵傜偼曔偊傜傟傞丅杒棨偵摝傟偰偄偨帪峴傜偼偙偙偱嫇暫偡傞丅恴朘戝幮偺媨巌傜偵彆偗傜傟屲枩偺戝孯偲側偭偰姍憅偵恑寕偟偨丅懌棙捈媊偼寖愴偺屻偵嶰壨偵攕憱偟偰搒偵媬墖傪媮傔傞丅懌棙懜巵偼惇埼戝彨孯偲側傝捔埑偵岦偄偨偄偲揤峜偵憈忋偟偨丅

丂慠偟揤峜偼斵偑戞擇偺棅挬偲側傞帠傪嫲傟偰嫋偝側偐偭偨偺偱丄懜巵偼彑庤偵惇摙彨孯偲徧偟偰弌恮偡傞丅怴惌偵垽憐傪偮偐偟偨晲巑払偼変傕変傕偲廬孯偟偰丄敧寧敿偽偵偼姍憅傪夞暅偟崅傜偐偵奙壧傪憈偟偨丅

乮*1乯傎偆偠傚偆偲偒備偒丅姍憅枊晎戞廫巐戙幏尃丒杒忦崅帪偺師抝丅屻戠岉揤峜偵傛傝崅帪傜杒忦巵偼柵朣丅帪峴偼怣擹偵摝傟丄恴朘巵側偳偵寎偊傜傟偨丅寶晲擇擭乮堦嶰嶰屲乯幍寧丄廫嵨慜屻乮幍嵨偲傕乯偺帪峴偼丄怣擹偺恴朘棅廳偵梚棫偝傟嫇暫丅懜巵偺掜丒捈媊傪攋傝姍憅傪堦帪乮擇廫擔掱搙乯愯椞丅嬱偗偮偗偨懜巵偑帪峴偺孯傪攕傞偑丄愭戙乮杒忦巵乯偲屻戙乮懌棙巵乯偺娫偺堦帪揑巟攝幰偲側偭偨偺偱丄拞愭戙偺棎偲屇偽傟傞丅

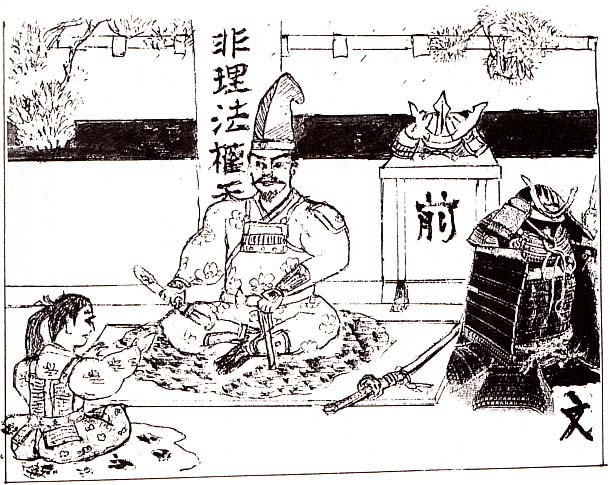

乮俀乯懜巵偺斀棎

丂愴偄偑廔偭偰傕懜巵偼搒偵婣傜側偄丅姍憅偺枊晎愓偵揁傪寶偰丄帺偐傜惇埼戝彨孯偲崋偟丄婥慜傛偔彨暫偵壎徿傪棎敪偟偨偑丄怴揷媊掑偺強椞傑偱扗偭偨忋偵乽孨懁偺汙傪暐偆乿偲徧偟偰媊掑摙敯偺孯椷傪敪偟偨丅

丂偙傟傪抦偭偨媊掑偼寖搟偟偨丅懜巵偺栰朷偲丄戝搩媨傪淯媡偟偨戝嵾傪愑傔偰屻戠岉揤峜偵慽偊傞丅崱傑偱偼懜巵偺晲椡傪嫲傟丄偦偺恖暔傪怣棅偟偰変巕乮戝搩媨乯傪嶦偟偰傑偱懨嫤傪寁偭偰棃偨屻戠岉揤峜傕丄悑偵媡懐偲偟偰媊掑偵捛摙傪柦偠偨丅

丂寶晲擇擭乮堦嶰嶰屲乯搤丄媊掑偼奺抧偱懜巵偺戝孯傪寕攋偟偰恑傫偩丅偟偐偟桬姼偱偼偁偭偰傕戝嬊傪尒傞愴棯娽偵朢偟偄斵偼丄惃偄偵忔偠偰堦婥偵姍憅傪撍偔傋偒帪偵嶰搰偵悁棷偟偰彑婡傪堩偟偨丅敔崻偺寛愴偵戝攕偟丄憤曵傟偲側偭偰搒偵攕憱偟偰偄傞丅

丂懜巵偼婡傪堩偣偢丄寶晲嶰擭乮堦嶰嶰榋乯惓寧丄悢廫枩偲崋偡傞戝孯傪梚偟偰忋棇偟丄抝嶳敧敠媨偺嶳榌偵晍恮丅姱孯偼悾揷偵柤榓丄嶳嶈偵愮庬丄梽偵媊掑丄塅帯偵惓惉傪攝偟偰杊愴偵寽柦偲側偭偨丅

丂惓惉偼婭埳丄壨撪丄榓愹偐傜暫屲愮傪廤傔偰懜巵偺戝孯偲愴偄丄捒偟偔從搚嶌愴傪抐峴偟偰塅帯傪庣傝敳偄偨丅偟偐偟嶳嶈傪庣偭偨愮憪惃偑棤愗傝偵傛偭偰攕憱偟偨堊偵丄揋惃偼嫗偵棎擖偟丄揤峜偼峇偟偔塨嶳偺榌偺嶃杮偵栔恛偝傟傞丅

丂偦偙偱姱孯偼揋傪搒偵暵偠崬傔偰椘摴傪抐偮惓惉偺嶌愴傪嵦梡偟偨丅愜偐傜抷偣偮偗偨杒敥尠壠偺墱廈惃偲崌棳偟偰墍忛帥偵恑弌偟偨懜巵孯傪攋傞丅愴嬊偑堦恑堦戅傪懕偗傞拞偵丄惓惉偼乽寽嬥嶒乿偲屇傇愮憗偱峫埬偟偨怴暫婍偱丄揋偺婻攏孯抍傪嬯偟傔偨丅

丂偦傟偼媿旂傪挘偭偨寉偄弢偺椉抂偺珀傪寢傫偱挿偄嶒傪嶌傝丄偙傟傪嶰廳偵攝旛偟偰揋偺婻攏戉傪棊攏偝偣傞偲塉偺傛偆偵栴傪拲偓憚偱巋偡偲塢偆傕偺偱偁傞丅屻擭丄怣挿偑晲揷孯傪挿幝偱慡柵偝偣傞僸儞僩偲側偭偨愴朄偱丄偝偡偑娭搶偺峳晲幰嫟傕媏悈偺婙報傪尒傞偲崥偪愴堄傪幐偭偰摝偘憱偭偨偲塢偆丅

乮俁乯懜巵丄惣奀棊偪

丂寶晲嶰擭乮堦嶰嶰榋乯偺堦寧枛丄惣奀偵棊偪偰嵞嫇傪寁傜傫偲懪弌僲昹偐傜攕憱偟偰峴偔懜巵傪曠偄懡悢偺揋暫偽偐傝偱側偔丄姱孯偺彨巑偝偊扙憱偟偰峴偭偨丅偦傟傪尒偨惓惉偼擛壗偵斵傜偑怴惌偵幐朷偟偰偄傞偐傪捝姶偟偨丅捛寕傪拞巭偟偨偺偼丄

乽晲巑偵棟夝偺偁偭偨岇椙恊墹乮戝搩媨乯朣偒崱丄岞晲堦懱偺惌帯懱惃傪傑偲傔偰備偗傞幰偼懜巵偟偐側偄乿

丂偲偺峔憐偑偦偺怱偵晜傫偩偵堘偄側偄丅

丂懜巵偵偼尮巵偺柤栧偲塢偆寣嬝偲丄姲梕偱婥慜偑椙偔恖岲偒偺偡傞惈奿傪旛偊偰偄傞丅戞擇偺棅挬偨傜傫偲偡傞栰朷偲栚揑偺堊偵偼庤抜傪慖偽偸嗦偝偼偁偭偰傕丄帺暘傪戝偒偔梡偄偰偔傟偨屻戠岉揤峜偵懳偡傞拤惤怱傪幐偭偰偼偄側偄丅

丂岞壠偺閬汎傕傂偳偄偑丄晲巑払傕傑偨婷梸偱丄崅僲巘捈側偳偺條偵

乽揤峜偲偐堾偲偐塢偆栵夘幰偼棧傟彫搰偵棳偟偰偟傑偊丅偳偆偟偰傕忺傝暔偑昁梫側傜恄幮傗帥偺傛偆偵栘偐嬥偱嶌偭偰忺傟偽椙偄傫偩乿

偲暯婥偱曻尵偡傞楢拞傕偄傞丅

丂偙傫側戝媊柤暘傕抦傜偸壓檸忋偺晲巑嫟傪埑偝偊偰備偗傞偺偼懜巵偟偐柍偔丄拤椙偺桬彨偱偼偁偭偰傕媊掑偼惌帯揑丄恖娫揑側婍検偱戝偒側嵎偑偁傞丅

乮係乯惓惉丄屻戠岉揤峜偵暔怽偡

丂惓惉偼捛寕傪懪愗傝丄屻戠岉揤峜偑塨嶳偐傜娨屼偝傟偰廽彑偺婥暘偵暒偒棫偮搒偵婣傞偲丄弉椂偺枛偵丄姼偊偰揤峜偵攓墈傪婅偄弌偨丅偦傟偼乽恖怱偺摦岦偵戝偒偔帹傪孹偗傞乿偲塢偆堄枴偱乽墑尦乿偲夵傔傜傟偨擇寧偺壓弡偩偭偨丅惔椓揳偺淁偺彴偵暯暁偟偨惓惉偼丄

乽偙偺傑傑偱偼惞塣傕婋偆偔丄巚偄愗偭偰懜巵傪彚偟丄媊掑偵戙偊偰晲栧偺摑屼傪柦偤傜傟傞埲奜偵嶔偼偁傝傑偣偸丅壗偲偐捄鎨傪帓偭偰嬨廈偵晪偒丄懜巵偵夛偭偰惞巪傪揱偊丄堦擔傕憗偔摦棎偺悽傪惷傔偨偄偲懚偠傑偡傞乿

偲尵忋偟偨丅偦傟傪暦偐傟偨屻戠岉揤峜偼嬃偒曫傟傜傟偨偑丄惓惉偼偄偝偝偐傕壇偣偢丄

乽懜巵偼嬤乆嬨廈巐崙偺戝孯傪棪偄偰搶忋偟偰棃傞偵堘偄側偔丄偝偡傟偽偙傟傪杊偖庤抜偼偁傝傑偣偸丅椺偊擛壗偵掗偑惞柧偱偁傜傟偰傕丄晲棯偺摴偵偐偗偰偼惓惉偺敾抐偵岆傝偼側偔丄揤壓偵懽暯傪傕偨傜偟枩柉偺岾暉傪寁傞摴偼偙傟埲奜偵偁傝傑偣偸乿

丂偲婤慠偲偟偰憈忋偟偨丅

丂偗傟偳屻戠岉揤峜偼栙偟偰摎偊側偄丅懁嬤偺岞嫧払傕怓傪曄偊乽暘傪傢偒傑偊偸怽偟忦乿偲丄乽壨撪偵婣傝婥桱偺昦傪桙傗偡傋偟乿偲憶偓棫偰偨丅

乮俆乯懜巵丄屻暁尒朄峜偐傜堾愰傪帓傢傝丄惓惉丄壨撪偵婣嫿偡

丂惓惉偑偙偺堄尒嬶怽傪偟偨偺偼丄懜巵偑攕憱偺搑拞偱杒挬偺屻暁尒朄峜偐傜堾愰傪帓傢偭偰戝媊柤暘傪摼傫偲偟偨偐傜偩丅

丂昦彴偵偁偭偨屻暁尒朄峜傗岝尩忋峜偵憈忋偟偰朷傒捠傝偺堾愰傪帓傢傞偲丄戠岉帥嶰曮堾丒擔栰尗弐偑捄巊偲側偭偰懜巵偺屻傪捛偄丄旛屻偺枸僲捗偱斵偵偦傟傪搉偟偨丅

丂庱旜傛偔懐柤傪彍偐傟偨忋偵丄帩柧堾宯偺捔惣彨孯偲塢偆戝媊柤暘傪摼偨懜巵偼梮傝忋偭偰婌傫偩丅愇摪媊宑傪孎栰偵晪偐偣丄堾愰偲廳徿傪栺偟偨屼嫵彂傪搉偟丄恠椡傪岊偆傛偆柦偠偰偄偨丅

丂怴媨擁巵偲嬤婨奺抧偺嶳暁忣曬栐傪棙梡偟偰偄偨惓惉偼嫲傜偔偦傟傪抦偭偰丄媫偓屻戠岉揤峜偵堄尒嬶怽傪偟偨偺偩丅偩偐傜傕偟屻戠岉揤峜偑惓惉傪捄巊偲偟偰懜巵偵夛傢偣傟偽丄峜壎偲惓惉偺恖暱傪崅偔昡壙偟偰偄偨斵偩偗偵丄捈偪偵彸戻偟偨偵堘偄側偄丅

丂偝偡傟偽擔杮巎忋偺嵟傕廥偄乽孨偲孨偲偺憟偄乿偱丄枩柉傪栺昐擭傕揾扽偺嬯偟傒偵搳偠傞撿杒挬偺戝棎偼旔偗傜傟偨偩傠偆丅

丂慠偟巆擮側偑傜惓惉偺憈忋偼嫋偝傟側偐偭偨丅岞嫧払偺娫偵偼乽惓惉偺晄懟偼嫋偝傟偸丄抐屇張暘偣傛乿偲偐乽偄傗斵偼棎怱偟偨傜偟偄丄揷幧偵婣偟偰梴惗偝偣傞偑椙偄乿側偳偺堄尒偑棎傟旘傫偩丅

丂偦偟偰偦傟傪棤晅偗傞傛偆偵搒偵攡傗搷偺壴偑嶇偒擋偆墑尦乆擭乮堦嶰嶰榋乯嶰寧偺巒傔丄嬐偐側嫙傪偮傟偨惓惉偺堦峴偑昚慠偲屘嫿壨撪傪傔偞偟丄乽嶰栘堦憪乿偲徧偝傟偨挒恇偺堦恖偱壨撪丄榓愹椉崙偺庣岇揳偲偼婥晅偔幰傕側偄樚偟偄椃巔偩偭偨丅

乮俇乯媊掑丄攕戅偟丄惓惉丄嵞傃搒傊

丂嬨廈偵擖偭偨懜巵偑嶰寧擇擔丄悽偵塢偆乽懡乆椙昹偺崌愴乿傪揥奐偟偨傕偺偺弿愴偼懌棙曽偺姰攕偱懜巵偼乽傕偼傗偙傟傑偱乿偲帺恘偣傫偲偟偨掱偩偭偨丅偟偐偟彑偪屩傞媏抧惃偺攚屻偵偄偨徏塝搣偺棤愗偵傛偭偰愴嬊偼堦曄偟偨丅

丂偙偺婏愓揑側彑棙偱懜巵偺惃椡偼崥偪嬨廈慡搚偵媦傃丄嵞傃嫗搒恑寕偺堊偵攷懡傪弌敪偟偨偺偼巐寧忋弡偩偭偨丅

丂偙傟偵懳偡傞挬掛偺懳嶔偼壗偲傕庤偸傞偄丅嶰寧壓弡丄杒敥尠壠偺墱塇孯偼桰乆偲婣崙偺搑偵廇偔丅摨偠偔嶰寧枛丄屻媨偒偭偰偺旤彈丒擋摉撪帢乮偙偆偲偆偺側偄偟乯傪帓偭偨媊掑偼嵍嬤塹僲拞彨偵恑傒丄嶳梲嶳堿廫榋僇崙偺娗椞傪攓柦偟偰搒傪弌偨丅

丂憤惃榋枩偺暫傪棪偄偨媊掑偼丄愒徏懃懞偺饽傞敀婙忛堦偮棊偣偸傑傑偵丄屲寧巒傔丄壛屆愳偺杮恮傪幪偰偰暫屔傊憤戅媝偟偨丅暫椡偼擇枩偵枮偨偢丄媊掑偼峇偰偰搒偵憗攏傪旘偽偟偰丄懜巵偺搶忋傪抦傜偣丄媬墖傪岊偆偨丅

丂屻戠岉揤峜偼嬃偄偰壨撪偺惓惉偵捄巊傪憱傜偣丄懄帪嶲撪傪柦偠偨丅偦偺帪丄惓惉偼巹嵿傪搳偠丄娤怱帥乮*1乯嫬撪偵偐偹偰恄婅偺嶰廳搩偺寶棫偵拝庤偟偰偄偨丅柦傪庴偗傞傗岺帠偼堦帪拞巭偡傞偑丄屻擔嵞奐偡傞帠傪廧怑偵妋栺偟偰忋棇偟偨丅

丂偙傟傪尒偰傕惓惉偺帠偩偐傜懜巵偺搶忋傗愴嬊偺忣惃偼廩暘抦偭偰嫃傝丄慜夞摨條偵揋傪搒偵擖傟偰曗媼傪抐偮曪埻嶌愴偵戝偒側帺怣傪帩偪丄柀愳偱寎寕偡傞婥側偳偼栄摢側偐偭偨傛偆偩丅

乮*1乯Chap3撿杒挬偺姫3.2惓惉偲戝搩媨傪嶲徠丅

乮俈乯惓惉丄巰傪妎屽偡

丂媣曽傇傝偵惓惉偵愙偟偨屻戠岉揤峜偼嬐偐嶰僇寧慜乽棎怱偟偨偐乿摍偲殅徫偟偨帠傕朰傟偨傛偆偵乽暫屔偵弌寕偟偰媊掑傪媬墖偣傛乿偲柦偠傜傟偨丅偟偐偟惓惉偼帺怣枮乆偵丄

乽帪棳偵墳偠偨怴塻偺戝孯偵壡暫偱惓柺偐傜摉傞偺偼枩偵堦偮偺彑嶼傕偁傝傑偣偸丅掗偼捈偪偵塨嶳偵摦嵗偝傟丄媊掑傪彚娨偟偰嶃杮傪庣傜偣傞丅揋偑搒偵擖傞傗巹偼壨撪傪杮嫆偲偟偰偦偺椘摴傪抐偪傑偡丅

丂偝偡傟偽揋偼師戞偵崲嬯偟丄枴曽偼擔枅偵惃偄傪憹偟傑偟傚偆丅偦偺婡傪懸偭偰媊掑偼塨嶳傛傝丄惓惉偼孎栰悈孯傜偲梽愳嬝傛傝峌傔棫偰傟偽丄揋傪捵柵偝偣傞帠傕晄壜擻偱偼偁傝傑偣偸乿

丂偲丄憈忋偟偨丅偗傟偳傕屻戠岉揤峜偑搒傪幪偰偰晄帺桼側峴媨偵堏傞偺傪寵偭偰偄傞偺傪嶡偟偨嵣憡丒朧栧惔拤偼

乽掗偵偼揤偺壛岇偑偁傞丅擭偵擇搙傕搒傪幪偰傞帠偼掗埿傪寉傫偢傞傕偺偩丅擆偼柦偺傑傑捈偪偵弌恮偣傛乿

丂偲惡崅偵柦偠偨丅

丂懢暯婰偼

乽惓惉偺戝揋傪攋傝丄彑棙傪傕偨傜偝傫偲偡傞抭杁傪梕傟偢丄扅乆戝孯偵摉傝怱側偒摙巰偣傛偲偺捄掕傪丄乬偛偞傫側傟乭偲媊傪廳傫偠恎傪屭傒偸偙偦拤恇丄桬巑偺強懚側傝乿

丂偲婰偟偰偄傞丅

丂惓惉偼傕偼傗壗傕塢傢偢丄栙慠偲戅弌偟丄堦懓偺慣憁丒慶撥偺巘偱偁傞尦憁丒柧嬌傪朘偹偰

乽惗巰岎嵎偺帪傗擛壗乿

丂偲栤偄丄

乽堦寱丄揤偵傛偭偰姦偟乿

丂偲偺尵梩傪暦偔傗娢帰偲偟偰帿偟偨偲揱偊傜傟傞丅

乮俉乯惵梩栁傟傞嶗堜偺墂

丂惓惉偼嫲傜偔怱偺拞偱乽旕棟朄尃揤乿偼変偑怣忦丄椺偊昁攕偲巚傢傟偰傕丄帠偺惉斲偼揤偵擟偣偰慡椡傪孹偗乽澦傟偰屻傗傓乿偺恠拤曬崙偺惛恄偵揙偣傫偲妎屽偟偨偵堘偄側偄丅

丂懗彫楬偺揁偵婣傞偲庡偩偭偨晲彨傪廤傔偰挬媍偺柾條傪岅傝

乽帠偡偱偵偙偙偵帄傞丅寜偔挬柦偵廬偄丄暫屔昞偵弌恮偟偰慡椡傪嫇偘偰愴偆乿

丂偲寛堄傪帵偟偨丅

丂偗傟偳彅彨偺拞偱偼

乽彑攕偺嶼偼梋傝偵傕柧傜偐偱偁傝丄傒偡傒偡攕傟傞偲抦傝側偑傜挬柦偺傑傑偵晹壓傪巰抧偵搳偢傞偺偼彨偺摴偵旕偢乿

丂偲斀懳偡傞幰傕彮側偐偭偨傛偆偩丅

丂摉帪丄壨撪丄榓愹偺庣岇偩偭偨惓惉婗壓偺憤暫椡偼愭偺塅帯偱偺愴偄偺嵺偵傕敾傞傛偆偵悈棨栺屲愮偲巚傢傟傞丅斵偼抐屇偲偟偰

乽壨撪丄榓愹偺暫偼屲寧廫幍擔傑偱偵嶗堜僲墂偵嶲廤丄婭埳扺楬偺悈孯偼擇廫擔傑偱偵暫屔壂偵廤寢偣傛乿

丂偲晍崘偟偨丅

丂偐偔偰屲寧廫榋擔丄媏悈偺婙嵎暔傪孫晽偵東偟偮偮搒傪弌偨惓惉堦懓偼偐偺乽惵梩栁傟傞嶗堜乿偺墂偵摓拝丅偙偙偵堦攽偟丄嶲壛彨暫傪懸偭偨偑丄偦偺悢偼彮側偔丄憤惃暪偣偰愮悢昐掱搙偩偭偨丅

乮俋乯惓惉丄拕抝丒惓峴乮傑偝偮傜乯傪婣偡

丂偦偙偱惓惉偼丄乽晝偲嫟偵巰側傫乿偲扱婅偡傞拕抝丒惓峴偵榁恇丒搾愺懛榋埲壓屲昐梋偺庒幰傪偮偗偰屘嫿偵婣傞傛偆柦偠偨丅棅嶳梲乮*1乯偼偦偺忬嫷傪丄

乽惓峴丄帪偵廫堦嵨偙傟傪壨撪偵婣偝傫偲偟偰鎟傔偰濰偔丄亀擆梒偟偲塢偊偳傕丄傛偔変偑尵傪婰壇偣傛丅崱搙偺崌愴偼揤壓偺埨婋傪寛偡傞張偵偰丄嫲傜偔嵞傃擆傪尒傞擔傕柍偐傜傫丅晝偺摙巰屻偼懌棙彨孯偺揤壓偲側傞偼昁掕側傟偳丄擆偼昁偢怲傒偰丄媊傪朰傟丄壭暉摼幐傪斾傋偰棙偵岦偄丄晝偺巙傪嬻偟偔偡傞帠側偐傟亁偲惡椳嫟偵壓傞嫵孭傪弎傋偨乿

丂偲婰偟偰偄傞丅惓惉偼丄媰偔惓峴偲嵟屻偺堦栭傪嫟偵偟丄梻廫幍擔丄嫟偵巰側傫偲朷傓嬐偐幍昐梋婻傪棪偄偰暫屔傪傔偞偟偨丅

丂偦偺屒孯偺拞偵惓惉偺枀偺晇偱偁傞暈晹尦惉偲塢偆晲巑偑岎偭偰偄偨丅斵偼杒埳夑偺柤栧偺弌偩偑丄壨撪嬍孂僲彲偱惓惉偺枀偲埀偭偰楒偵棊偪丄傗偑偰傔偱偨偔寢偽傟傞丅嬥崉嶳偱傕戝偄偵摥偄偨偑丄柀愳弌恮偵嵺偟偰偼丄乽媊孼偲嫟偵巰側傫乿偲妎屽偟丄嵢巕傪巆偟偰弌恮偟偰偄偨丅偦偺帪梒帣偩偭偨偺偑丄屻偺娤垻栱乮*2乯偱丄斵傕傑偨乬斶楒偮乀堜摏乭偺堦恖偱偁傞丅楌巎偺戝塓偺拞偵偼崯條側垼榖偑悢乆旈傔傜傟偰偄傞偺傪朰傟偰偼側傜側偄丅

乮*1乯傜偄 偝傫傛偆丅峕屗帪戙屻婜偺楌巎壠丄娍帊恖丄暥恖丅寍弍偵傕憿寃偑怺偄丅梲柧妛幰偱傕偁傝丄戝墫暯敧榊偵塭嬁傪梌偊偰偄傞丅亀擔杮奜巎亁偺挊幰丅埨惌偺戝崠偱張孻偝傟偨棅嶰庽嶰榊偼嶰抝丅

乮*2乯偐傫偁傒丅撿杒挬帪戙偐傜幒挰帪戙偵偐偗偰偺墡妝巘丅懅巕偺悽垻栱偲偲傕偵丄擻傪戝惉偟偨恖暔丅帪廆偺朄柤偼娤垻栱懮暓丅偦偺棯徧偑娤垻栱丅娤悽壠偺慶丅 娤垻栱嵟屻偺晳戜偼惷壀巗埁嬫媨儢嶈挰偺惷壀愺娫恄幮丅26悽廆壠娤悽惔榓巵偵傛傞尠彶旇偑偁傞丅

乮侾侽乯惓惉偺寁棯

丂傗偑偰墑尦乆擭乮堦嶰嶰榋乯屲寧壓弡丄惓惉偼丄暫屔夛壓嶳偵杮恮傪抲偄偨丅柌栰偵惓婫傪丄戦庢嶳偵慜彛恮抧傪攝旛偟丄挿揷恄幮偺怷偵婻攏戉傪愽傔傞丅嶄峘壂偵扺楬徖搰偺杮揷堦懓偺尒挘慏傪弌偟偰孎栰惃偺埬撪傪柦偠傞丅摍乆丄堦愗偺愴偝巇搙傪廔偭偨偺偼屲寧擇廫巐擔偱偁傞丅

丂揋偺恑寕忬嫷偐傜尒偰寛愴偼柧挬偁偨傝偲峫偊偨惓惉偑丄嵟屻偺懪崌偣偺堊偵榓揷枽彫徏尨偵杮恮傪峔偊偨憤戝彨丒怴揷媊掑傪朘偹偨偺偼丄傕偆梉崗嬤偐偭偨偲塢傢傟偰偄傞丅

丂拞崙廫榋僇崙偺娗椞偲偟偰榋枩偺戝孯傪棪偄丄埿晽摪乆搒傪弌恮偟側偑傜彑塣偵尒曻偝傟攕愴懕偒偱堄婥徚捑偟偨媊掑傪丄惓惉偼椡嫮偔椼傑偟偨丅惓惉偺壏偐偄桭忣偵媊掑傕慟偔怱傪奐偄偰搇巙傪擱傗偟丄愴偝忋庤偱抦傜傟偨惓惉偺愢偔愴朄偵偠偭偲帹傪孹偗傞丅

乽揋偼屲廫枩偲崋偟偰偄傞偑恎嫟偺挷傋偨張偱偼擇廫枩掱搙偲巚傢傟傞丅慠偟擇枩梋偺変偑暫椡偱傑偲傕偵愴偭偰偼偲偰傕彑栚偼側偄丅傛偭偰崱搙偺愴偄偼懌棙孼掜傪摙庢傞帠傪栚揑偲偟愘幰偼偦傟偵堦柦傪搎偡妎屽偱偛偞傞丅

丂偦傟偵偼愭偯捈媊傪澦偡堊偵怴揷揳偼崯抧偵寴恮傪峔偊傞丅偦偟偰懜巵偵旛偊側偑傜丄夛壓嶳偺変傜偑捈媊杮恮傪嫮廝偟偨嵺丄帪傪堏偝偢堦孯偱偦偺懁柺傪撍偄偰壓偝傟偽丄昁偢変傜偼捈媊傪摙庢偭偰尒偣傑偟傚偆丅

丂掜丒捈媊偺嬯愴傪尒偨懜巵偑嬃偄偰媬墖偵岦偆偵堘偄側偄丅怴揷揳偑偙偺杮恮偵傛偭偰杊愴偟偰偄傞娫偵丄徖搰偺悈孯偵愭摫偝傟偨孎栰悈孯偑懜巵偺攚屻偵媡忋棨傪姼峴偟偰漰摙偪偲偡傞丅

丂偐偔偺偛偲偒寁夋側傟偽丄懜巵偺庱偼惀旕嫟婱揳偺庤偵傛偭偰嫇偘偰懻偒偨偄丅偙偺擇恖偝偊摙庢傟偽丄揋偼偄偐偵戝孯側傝偲傕崥偪攕憱偡傞偐崀暁偡傞偵堘偄側偄丅壗偣嬤崰偼旤枴偄塧偺偁傞曽偵偮偔偺偑帢嫟偺廗偄偱偛偞傞偐傜偺偆乿

丂惓惉偑柧傞偔僇儔僇儔偲徫偭偨偺偱丄媊掑傕戝偄偵桬婥偯偗傜傟丄椉彨偼媣曽傇傝偵攖傪岎偟丄柧擔偺彑棙傪惥偄崌偭偨丅

乮侾侾乯寛愴偺慜

丂偟偐偟丄栭傆偗偰夛壓嶳偵婣偭偨惓惉偼扟悈偱恎傪忩傔丄嬢傪惓偟偰屻戠岉揤峜偵懳偡傞嵟屻偺昅傪庢偭偨丅

乽崱搙偺愴偼昁偢攕傟傞傕偺偲巚傢傟傑偡丅愭偺尦峅偺棎偱嬥崉嶳偵饽偭偨帪偼柤偺側偄巹傂偲傝偺愴偄偱偁偭偨偺偵峀偔崙拞偺恖乆偵彆偗傜傟偰彑偮帠偑弌棃傑偟偨丅

丂慠傞偵崱夞偼壨撪丄榓愹椉崙偺庣岇偲偟偰捄柦偵傛傞弌恮偱偁傞偺偵堦懓偺拞偱偝偊擄怓傪帵偡掱偱堦斒偺巑柉偼堦岦偵廤傑傝傑偣偸丅偙傟偼恖怱偑掗偐傜嫀偭偨堊偲巚傢傟傑偡丅

丂変傜堦懓偼偁偔傑偱恇愡傪廳傫偠偰愴偄敳偒丄恀愭偵柦傪曺偘傞妎屽偱偁傝傑偡偑丄惓惉朣偒屻丄掗偼揤壓偺恖怱傪戞堦偵峫偊堦擔傕憗偔懽暯偺悽傪彽棃偣傜傟傫帠傪怱偐傜偍婅偄抳偟傑偡傞乧乧乿

丂堦岅堦嬪丄怱娞傪傆傝峣偭偰昅傪庢傞惓惉偺杍偵偼擬偄椳偑巭傔偳側偔棳傟棊偪偰偄偨偵堘偄側偄丅

丂墑尦尦擭乮堦嶰嶰榋乯偺惙壞丄屲寧擇廫屲擔乮尰嵼偺幍寧廫擇擔乯丄夛壓嶳拞暊偺擁栘杮恮偵宖偘傜傟偨乽旕棟朄尃揤乿偺媏悈偺挿婙偵偼憉傗偐側挬晽偑棳傟偰偄偨丅

丂崱擔偑堦婜偺愴偄偲妎屽傪嬌傔偰偄偨惓惉傕丄柤偵偟晧偆乮桳柤側乯孎栰悈孯偑娫偵崌偭偰屶傟偸偐偲丄偦傟偩偗偑婥偵偐偐偭偰丄帪乆偼婭扺奀嫭偺斵曽偵摰傪偙傜偟偨傠偆丅

丂慠偟偦傟傜偟偄慏塭偼側偔丄敀偄柖偑惏傟傞偲暫屔堦懷偺嶳壨偵偼妐乆偨傞壞偺梲偞偟偑婸偒丄辍偐柧愇偺奀偐傜柍悢偺敀婙傪東偟偨懜巵偺戝慏抍偲嫟偵丄恵杹岥偺敨暁嶳榌傪嫄棾偑偺偨偆偮傛偆側捈媊偺棨忋孯偑恑寕偟偰棃偨丅

乮侾俀乯懜巵偺愭恮夡柵

丂戦庢嶳偺慜彛偐傜

乽揋偼嶳庤丄惣崙奨摴丄昹庤偺嶰摴偵暘傟偰恑傒丄戝彨丒捈媊偼拞墰偵偁傝丄奺孯偺暫椡偼栺堦枩掱搙側傞傕丄恵杹岥偵偼彯梊旛孯偁傝乿

丂偲偺媫巊偑擖傞丅

丂惓惉偼揋偺嶳偺庤孯丄巣攇崅宱偵懳偟偰偼柌栰偲姞憯愳偺暯抧偵摼堄偺怴暫婍乽寽嬥嶒乿傪擇廳偵旛偊偰愱傜杊塹偵摉傝丄捈媊偺拞墰孯偵挿揷恄幮偺怷偵愽傑偣偨庡椡偺婻攏廤抍傪嶰曽偐傜撍擖偝偣偰杮恮傪偮偒丄昹僲庤偼媊掑惃偵擟偣傞嶌愴偩偭偨丅

丂屵慜敧帪夁偓偵偼戝慏抍偺拞墰偵嬔偺屼婙偵嬥怓偺擔偺娵傪婸偐偣丄揤徠戝恄偲敧敠戝曥嶧偺戝涱傪側傃偐偣偨懜巵偺婙娡偑丄夛壓嶳偺杮恮偐傜傕僴僢僉儕偲尒偊傞掱丄掦偵嬤偯偄偰棃偨丅

丂偦偺極忋偵偼憤戝彨丒懜巵偑偳偭偐偲崢傪偡偊偰丄揋乮惓惉曽乯偵偼悈孯偺旛偊偑側偔丄摿偵嵟傕埬偠偰偄偨庒堦墹巕丄孎栰尃尰偺婙報傪偐偞偟偨孎栰悈孯偺夣懍慏抍偑尒偊側偄偺傪抦偭偨丅乽忋棨奐巒乿偺崌恾婙傪崅乆偲梘偘丄偦傟傪尒偨愭恮偺嵶愳惃偑堦惸偵摂柧戜偲宱僈搰偵忋棨傪巒傔傞丅

乽変偙偦堦斣忔傝乿偲桬傒棫偭偨巐崙嶿婒廜悢昐偑昹曈堦懷偵壓傝棫偮偲丄椦偺拞偵愽傫偱偄偨怴揷孯偺拞偱傕桬彨偱抦傜傟偨戝娰巵挬偺嶰愮梋婻偑僪僢偲偽偐傝寎偊摙偭偰崥偪斵傜傪慡柵偝偣偨丅

丂宱僈搰偺忋棨孯乮嵶愳惃乯傕榚壆媊彆惃偵廝傢傟偰夡柵忬懺偲側傞偺傪尒偨懜巵偼丄偄偒傝棫偭偰戞擇孯傪忋棨偝偣傫偲偡傞嵶愳掕慣傪巭傔丄乽戅媝乿偺忇傪棎懪偝偣偰慏抍傪壂崌偵戅偐偣傞丅

乮侾俁乯媊掑丄惓惉偲偺栺懇傪攋傝丄懜巵偺忋棨傪嫋偡

丂揋慏抍偑愭恮偺夡柵偱夆偐偵慏楍傪棎偟側偑傜壂崌偵戅媝偡傞偺傪尒偨惓惉偼乽帪偙偦棃傟乿偲夛壓嶳偺嶰曽偐傜捈媊偺杮恮傔偞偟偰憤峌寕傪柦偠帺偐傜丄婻攏婏廝戉偺愭摢偵棫偭偰擁栘孯摼堄偺廲戉撍寕傪姼峴偟偨丅

丂壩偺嬍偺傛偆側擁栘惃偺抧偺棙傪摼偨峌寕偵偝偟傕戝孯偺捈媊孯傕側偩傟傪懪偭偰曵傟棊偪丄傕偟栺懇捠傝媊掑孯偑偦傟偵屇墳偟偰揋偺懁柺傪撍偗偽捈媊偼摙庢傜傟戝攕憱偲側偭偨偩傠偆丅

丂慠傞偵媊掑偼偦傟傪壥偝側偐偭偨丅偲塢偆偺偼壂崌偵戅偄偨揋偺戝慏抍偑媫偵恑楬傪搶偵揮偠偰辍偐屻曽偺惗揷僲怷傪傔偞偟丄偦偺愭摢偵嬥偺擔偺娵偲嬔偺屼婙傪東偊偟偨懜巵偺婙娡偑僴僢僉儕尒偊偨偐傜偩丅湵慠偲棫偪忋偭偨斵偼丄

乽偝偰偼懜巵傔丄変偑孯偺攚屻傪抐偪戃偺憀偲偣傫偲偺嶌愴偠傖両乿

丂偲惓惉偲偺懪崌偣傕朰傟丄慡孯偵揋慏抍傪捛偄惗揷偵媫恑偣傛偲柦偠傞傗恀愭偵攏傪旘偽偟偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅

丂偗傟偳媊掑偼偳偆偟偰惓惉偲偺栺懇傪庣傝丄偣傔偰摃柧戜偵偄偨戝娰惃偺嶰愮傪惣崙奨摴偵巆偟偰惓惉偲偺楢宷傪庢傜偣側偐偭偨偺偩傠偆丅壥偣傞偐側丄怴揷惃偑惣崙奨摴偺梫抧偱偁傞彫徏尨偺恮抧傪幪偰丄懕乆偲惗揷僲怷偵媫恑偟巒傔傞傗丄戝慏抍偺屻旛偺堦孮偑恓楬傪揮偠偰挿揷僲昹傪傔偞偟偨偑丄偦偙偵偼傕偆堦暫偺怴揷孯傕偄側偐偭偨丅

乮侾係乯惓惉丄捈媊傪捛偄媗傔傞

丂埨乆偲柍寣忋棨偵惉岟偟偨懌棙惃偼崥偪奨摴堦墌偵恑弌丄拞偱傕嬵僈椦偺曮枮帥偵恮傪恑傔偨彨巑偺孮偵憤悆偺懜巵偑岎偭偰偄傛偆偲偼枴曽偱偝偊婥偑偮偐偸掱偱偁偭偨丅

丂懜巵偼慏抍偑壂偵戅偄偨帪丄旈偐偵婙娡傪壓傝偰屻旛偺慏偵堏忔偟丄媑椙丄愇摪傜偺彅彨偵埻傑傟偰挿揷昹偵忋棨偟偨偺偩丅偦偺崰擇枩偺怴揷惃偼嬥偺擔偺娵傪宖偘偰桰乆偲峲峴偡傞婙娡傪嵘傒丄昁巰偵攏傪幘嬱偝偣丄搆曕偺暫払偼傕偆懅傕愨偊乆乆偩偭偨偲塢偆丅

丂媊掑偼傑傫傑偲堦攖怘傢偝傟偨栿偩偑丄偦傟傪偄偪憗偔婥晅偄偨偺偼惓惉偱丄捈媊杮恮傪傔偞偟偰栆峌寕傪姼峴偟側偑傜朤傜偺惓婫偵丄

乽偳偆傗傜埻傑傟偰偟傑偭偨傛偆偠傖乿

丂偲嬯徫偟

乽媊掑揳偼懜巵偺婙娡傔偞偟偰揤嬬偺傛偆偵偡偭旘傫偱峴偭偨偑丄側偁偵斵偼偦傫側張偵偄傞傕偺偐丄嫲傜偔崱偟傕惣崙奨摴偵恑弌偟偨偁偺孯偺拞偵岎偭偰偄傞偵堘偄側偄乿

丂偲嬵僈椦曈傪巜偟偰尒偣丄

乽傕偟徖搰偺尒挘傝偑懪崌偣捠傝孎栰廜傪榓揷枽偵忋傜偣傟偽丄懜巵傪漰傒摙偪丄愴嬊傪堦曄偝偣傜傟傞偐傕抦傟傫丅慠偟愭偯捈媊偠傖乿

丂偲堦抜偲攏傪偁傆偭偨丅

丂尦棃丄斵偼垻廋梾偺擛偔揋恮偵撍擖偡傞摍偲塢偆弌寣偺懡偄愴朄偼岲傑偢丄嫲傜偔偙傟偑巒傔偰偱偁傠偆丅偗傟偳偄偐偵摉戙偒偭偰偺孯棯壠偱偁偭偰傕丄嵟憗偲傞傋偒愴朄偼偙傟偟偐側偐偭偨丅

丂偡側傢偪丄擁栘棳偺乽廫巰堦惗偺愴朄乿偱偁傞丅惓婫孯傪暪偣偰栺屲昐偺暫傪嶰偮偵暘偗嶰杮偺憚偺擛偔揋恮傪撍攋偡傞偲堦搙廤寢偟偰懱惃傪惍偊丄嵞傃嶰戉偵暘傟偰師偺恮偵撍恑偡傞丅屻悽偙傟傪妛傫偩恀揷岾懞偑摽愳壠峃傪捛偄偮傔偨偺傕偙偺愴朄偱偁傞丅

丂戝孯偺捈媊傕偦偺惁傑偠偄愴朄偵帟偑棫偨偢丄楡抮偺戜偺斎傝偱垽攏傪搢偝傟丄帺暘傕懌偵廳彎傪庴偗偰恑戅媷傑偭偨丅乽傕偼傗偙傟傑偱乿偲愗暊偣傫偲偟偨帪丄巕帞偺榊搣丒栻巘帥廫榊師榊偑屓偺攏傪忳傝丄帺暘偼恎戙傝偲側偭偰摙巰偡傞娫偵恏偆偠偰摝偘墑傃偨丅

乮侾俆乯懜巵丄捈媊偺媬墖傪柦偢

丂愜偟傕曮枮帥偺杮恮偱捈媊惃偑憤曵傟偲側偭偨偺傪尒偰嬃偄偨懜巵偼乽怴庤偺暫傪嵎岦偗捈媊傪媬偊乿偲柦偠偨丅媑椙丄愇摪丄忋悪傜榋愮梋婻偑惓惉惃偺攚屻偐傜搟摀偺擛偔廝偄偐偐傞丅

丂惓惉偼傗傓側偔捈媊傪幪偰丄柕傪揮偠偰懜巵偺杮恮傪傔偞偟丄姞憯愳偵増偄揋偺栚傪偦傜偟偮偮堦楬撍恑偟偨丅偙偺帪丄懜巵傪庣傞暫偼嬐偐擇昐偟偐巆偭偰偄側偐偭偨偲塢偆偐傜丄傕偟孎栰廜偑屇墳偡傟偽偦偺庱傪嫇偘傜傟偨偐傕抦傟側偄丅

丂懘崰丄孎栰惃偺寏慏偼徖搰廜偺愭摫偱昁巰偵柀愳傪傔偞偟偰偄偨偑丄巆擮側偑傜愴応偵摓拝偡傞偵偼傑偩堦崗偺帪娫偑昁梫偱偁偭偨丅柤傕側偄堦暫偺壥傑偱傕庡偲嫟偵巰側傫偲婼恄偺擛偒暠愴傪尒偣偰偄偨擁栘惃傕慟偔椡偑恠偒偐偗傫偲偟偰偄偨丅

丂偦傟傕摉慠偱憗挬偐傜榋帪娫丄悢廫攞偺戝孯傪憡庤偵廫榋搙偵媦傇撍攋愴傪廳偹偨偺偩丅屻悽乽擔杮堦偺嫮暫乿偲塢傢傟傞屲愮偺恀揷岾懞惃偱偝偊嵟屻偼斵屒傝偲側傝丄棎孯偺拞偱摙偨傟偰偄傞丅

丂偦傟偵斾傋偰惓惉惃偼彯傕堦屄彫戉幍廫梋婻偺戉宍傪曵偟偰偄側偐偭偨丅慠偟幍搙栚偵惓婫偲婄傪崌偣偨帪丄偝偡偑偺惓惉傕廫梋僇強偺彎岥偐傜棳傟弌傞寣偵傛偭偰悑偵婥椡傕堔偊偨偐丄

乽崱偼偙傟傑偱偠傖丄椙偒応強偵偰暊愗傜傫乿

丂偲柀愳増偄偵嶳楬偵恑傫偩丅夛壓嶳偐傜敿棦偽偐傝壓偭偨崱傕乽擁扟乿偲屇偽傟傞抧偵寶偰傜傟偨栰彫壆乮帪廆摴応偲傕塢偆乯偵擖偭偨丅

乮侾俇乯惓惉丄巰偡

丂嵟屻傑偱惗偒巆偭偨屲廫梋恖偺偆偪丄寉彎偱壠傪宲偖傋偒擇廫梋恖偵

乽嵟屻偺柦椷偠傖丄晍堷偺嶳偐傜愴応傪棊偪壨撪偵婣偭偰惓峴傪彆偗嵞嫇傪寁傟乿

丂偲尩柦偟偰斲墳側偔扙弌偝偣偰庡彨偺擟傪壥偟偨偺偼棫攈偱偁傞丅

丂惓婫埲壓嫶杮敧榊丄塅嵅旤惓埨丄恄媨帥惓巘丄榓揷惓棽傜擇廫敧恖偲擮暓廫徧偺屻偵愗暊偺巇搙偵偐偐偭偨惓惉偼

乽恖偼巰嵺偺堦擮偵傛偭偰慞偔傕埆偔傕惗傟戙傞偲塢偆偑丄惓婫偦側偨偼壗偵惗傟偨偄偐乿

丂偲栤偄偐偗偨丅

丂惓婫偑僇儔僇儔偲徫偄偮偮

乽幍搙傑偱恖娫偵惗傟偰挬揋傪柵偟偨偄乿

丂偲摎偊傞傗丄偝傕婐偟婥偵

乽嵾怺偄擮婅側偑傜丄傢偟傕偦偆巚偆丅偝傜偽嫟偵惗傟戙偭偰杮夰傪悑偘傛偆偧乿

丂偲屌偔惥偭偰巋偟堘偊丄偦傟傪尒偰恖乆傕変抶傟偠偲帺恘偟丄怴揷惃偵壛傢傝側偑傜怱暊偡傞惓惉傪埬偠偰揋拞傪撍攋偟偰棃偨桬彨丒媏抧晲媑傑偱偑

乽柤彨偺嵟屻傪尒偰壗傫偱偍傔偍傔婣傟傛偆乿

丂偲捛偄暊傪愗偭偨偲塢偆丅帪崗偼屵屻屲帪偱惓惉帪偵抝惙傝偺巐廫嶰嵨丄堚奫偺朤偵偼寣偵傑傒傟偨乽旕棟朄尃揤乿偺媏悈偺婙偑巆偝傟丄崱傕柀愳恄幮偺幮曮偲側偭偰偄傞丅

乮侾俈乯抶偐傝偟丄孎栰悈孯

丂惓惉偑懸偪朷傫偱偄偨孎栰悈孯偑揷曈壂偱杒孯傪寕攋偟偨堊偵抶傟乽孎栰戝尃尰乿偺挿婙傪東偊偟丄鋬偵愝偗偨寏忇傪棎懪偟偮偮柀愳乆岥偵撍擖偟偰棃偨偺偼崯崰偩偭偨丅

丂崱堦崗憗偗傟偽惓惉惃偲屇墳偟偰懜巵杮恮偵撍擖偟尒帠偵懜巵傪摙庢偭偰丄愴巎傪戝偒偔彂偒夵傔偨偐傕抦傟側偄偺偵惤偵惿偟傒偰梋傝偑偁傞丅

丂愴婡傪堩偟丄惓惉堦懓偑慡柵偟偨帠傪抦偭偨斵傜偼偦偺愑擟傪捝姶偟偨偺偱偁傠偆丅栚偵梋傞懌棙惃傪憡庤偵慞愴姼搇偺枛偵嬍嵱丅幓偔巖傪愴応偵偝傜偟偰嵞傃屘嫿偵婣傞擔偼側偐偭偨丅

丂扅堦偮斵傜偺嬍嵱傪暔岅傞徹恖偲傕塢偆傋偒偼丄屻悽丄嫏巘偺栐偵傛偭偰晬嬤偺奀掙偐傜堷梘偘傜傟偨捑慏偺恮忇偱丄偦傟偼懎偵乽寏忇乿偲屇偽傟傞孎栰悈孯撈摿偺彫宆恮忇偱偁傞丅崱傕彯丄撨抭戝幮偵巆偭偰偄傞乽惓拞擇擭乮堦嶰擇屲乯暿摉掕桳偺柦偵傛傝戝岺壨撪僲夘拻憿乿偲偺暥帤偑崗傑傟偨昳偱丄尰嵼傕栐姳塸夑恄幮乮*1乯偺恄曮偲側偭偰偄傞丅

乮*1乯塸夑恄幮丅暫屔導昉楬巗忺杹嬫丅

乮侾俉乯娤怱帥丄戝擁岞庱捤傪寶棫偡

丂惓惉偺嵟屻偼丄偦偺応偵偄偨帪廆乮*1乯偺憁偑嵶乆偲岅偭偨偺傪丄嫽暉帥戝忔堾廧怑偑暦彂偟

乽擁敾姱堦懓擇廫敧恖偑暊傪愗傝彫壆偵壩傪偐偗偨偑丄嵶愳惃偑偦偺庱傪庢傝彨孯偵專偠偨張丄懜巵偼嫑尒摪屲廫挰偺揷抧傪婑恑偟偰崸傠偵嫙梴偟偨乿

丂偲婰榐偝傟偨偺偑尨杮偲側偭偰偄傞丅

丂偦偺庱媺偼懜巵偐傜挌廳偵娤怱帥乮*2乯偵憲傝撏偗傜傟崱傕戝擁岞庱捤偲偟偰寶妡搩偺墱偵捔嵗偝傟丄夲柤偼斵傪惿偟傫偩掗偑乽拤摼堾揳戝墌媊棿戝嫃巑乿偲柤偯偗壓帓偝傟偰偄傞丅

丂柀愳偵墬偗傞惓惉偺憇愨側嵟屻偼擔杮巎偱傕崅偔昡壙偝傟丄亀懢暯婰亁偼

乽恗傪抦傜偸幰偼挬壎傪幪偰偰揋偵憱傝丄桬側偒幰偼巰傪摝傟傫偲偟偰斀偭偰嵾偵棊偪丄抭側偒幰偼帪惃傪尒傞椡側偔摴傪岆傞偵拞偵丄椙偔嶰摽傪寭偹丄巰傪慞摴偵庣傝偨傞偼屆崱傪捠偠惓惉傎偳偺幰丄枹偩側偟乿

丂偲嶿偊丄懜巵傃偄偒偺亀攡徏榑亁偝偊

乽惤偵尗嵥晲棯偺桬巑偲偼偐傛偆側晲晇側傝偲揋傕枴曽傕惿偟傑偸幰偼柍偐傝偗傞乿

丂偲徿傔丄憹嬀偼

乽怱晲偔偡偙傗偐側傞晲晇乿

丂偲昡偟偰偄傞丅

乮*1乯忩搚嫵偺堦廆攈丅奐慶偼堦曊丅忩搚嫵偱偼垻栱懮暓傊偺怣嬄偑拞怱偱偁傞丅帪廆偼丄垻栱懮暓傊偺怣丒晄怣偼栤傢偢丄擮暓偝偊彞偊傟偽墲惗偱偒傞偲愢偄偨丅

乮*2乯Chap3撿杒挬偺姫3.2惓惉偲戝搩媨傪嶲徠丅

乮侾俋乯惓惉丄壗傪巚偆

丂庒偔偟偰尯宐慣巘乮*1乯偺憊妛偵怱悓偟丄妢抲偱偼

乽惓惉傂偲傝惗偒偰偁傞尷傝昁偢惞塣偼奐偒媼傆傋偟乿

丂偲抐屇梘尵偟偨擁栘惓惉偑丄寶晲偺幐惌傪偦偺栚偱尒偨忋丄摨偠巙偵擱偊偨戝搩媨偺斶寑偵愙偡傞傗丄屻戠岉揤峜偺撈嵸惌帯偑丄擛壗偵帪棳偵揔偟側偄偐傪捝姶偣偞傞傪摼側偐偭偨丅

丂棅傓戝搩媨朣偒屻丄擔杮柉懓偺揱摑偱偁傞惓偟偄揤峜惂傪屻悽偵巆偝傫偑堊偵偼婱懓偺僄儕乕僩堄幆偲晲巑偺嫮梸偲攅摴庡媊傪尩偟偔摑屼偡傞乽岞晲堦懱乿惌嶔埲奜偵側偟偲姶偠偰乽懜巵傪彚偟偰晲栧偺搹椑偲偡傞乿堄尒傪嬶怽偟偨偺偩傠偆丅

丂偦傟偑嬻偟偔媝壓偝傟傞傗丄晝慶戙乆挬掛偺廳恇偩偭偨枩棦彫楬摗朳偱偝偊

乽孨丄娦傔傞傕暦偐偞傟偽懄偪嫀傞乿

丂偲憊妛偺愢偔捠傝丄嶳栰偵偐偔傟偰晽寧傪桭偲偟梋惗傪妝偟傫偱偄傞丅偟偐偟惓惉偼捄柦偵廬偄姼偰巰抧偵晪偔偲椡偺尷傝愴偄敳偄偨枛丄恇愡偵弣偠偨丅偦偺帠偵傛偭偰揤峜傪巒傔擔杮拞偺婱懓丄晲巑払偵戝偒偔斀徣傪偆側偑偝傫偲偟偨丅

丂晜悽偺彑攕傗塰屚惙悐丄岟嬈柤棙偵偼堦愗怱傪偲傜傢傟偢丄垽帣偵

乽拤巰偺傒偁傝偰懠側偐傟乿

丂偲孭偊偨偦偺怱崻偺惔楑偝偼摉帪偺晲巑幮夛偱偼奆柍偱丄堦懓偺抐愨偝偊妎屽偟偨怣擮偺憇楏偝偼屻悽丄懠偵斾傪尒側偄丅

乮*1乯Chap 3撿杒挬偺姫丂3.2 惓惉偲戝搩媨傪嶲徠丅

乮俀侽乯惓惉偺巰屻

丂惓惉偑巰傫偱偐傜丄悢擭屻偵彂偐傟偨杒敥恊朳偺亀恄峜惓摑婰亁偼丄惓惉偵偮偄偰堦岅傕傆傟偰偄側偄丅

丂惓惉偑偦偺柤傪巆偟丄悽偵抦傜傟偨偺偼丄偦偺巰偵姶摦偟偨孎栰嶳暁丄彫搰朄巘偑亀懢暯婰亁傪彂偄偨堊偱偁傞丅偦傟偑側偗傟偽壨撪偺堦夘偺搚崑偱柤傕側偔嬻偟偔杽傟偰偟傑偭偨偵堘偄側偄丅

丂愴慜偺峜崙庡媊慡惙偺帪戙偵偼丄傗偨傜偲乽幍惗曬崙乿傪嶿偊丄乽柀愳乿偲塢偊偽乽彑攕偼柍帇偟偰巰偵晪偔摿峌惛恄乿偺戙柤帉偲偝傟偨丅偦偺堊偵愴屻偼斀摦偱孯崙庡媊偺尃壔偺擛偔斸敾偝傟丄乽埆搣乮*1乯乿偺岅堄傪庢傝堘偊偨嵍梼恖偺憚嬍偵嫇偘傜傟偨偑丄惓惉偙偦擔杮柉懓偺壺偲塢偆傋偒偱偁傠偆丅

丂斵偑悽傪嫀偭偨屻偺撿挬偼乽撿晽嫞傢偢乮*2乯乿偺尵梩捠傝偱丄乽偐偔偰偼側傜偠乿偲堚恇傜偑廰傞杒敥恊朳偵丄惓惉偺堚嶔偵傛傞擇戝愴棯傪嫮偔恑尵偟偨丅

堦丄埳惃丄孎栰丄埳梊偺悈孯傪撿挬婎姴愴椡偲偟墱塇丄娭搶丄巐崙丄嬨廈偵妶桇偡傞枴曽偺戝摦柆偲偡傞丅

擇丄媑栰丄孎栰廃曈偺戝幮帥傪枴曽偵偟丄惓惉偑妶梡偟偨傛偆偵嶳暁丄嶳柉丄栰暁傜傪怴愴椡偵搊梡偡傞丅

丂偙偺傛偆側嶌愴傪寛掕偟偨偑丄嶶強偺柉偺棙梡摍偼婱懓堄幆偺嬌抂偵嫮偄恊朳偵偼梋掱偺帠偩偭偨傠偆丅

乮*1乯埆搣偲偼姍憅帪戙枛婜偐傜撿杒挬帪戙偵偐偗偰妶摦偟偨晲巑偺廤抍丅婛摼尃塿傪庣傞偨傔偵帺庡撈棫偟丄憫墍椞庡側偳奜晹惃椡偵掞峈丅乽埆偄乿偲偄偆傛傝傕乽嫮偄乿偲偄偆堄枴丅埳夑崙柤挘孲崟揷憫乮搶戝帥偺憫墍乯偺晲巑丄壨撪崙偺擁栘巵乮擁栘惓惉傜乯丄攄杹崙偺愒徏巵乮愒徏懃懞傜乯丄悾屗撪奀偺奀懐廤抍側偳偑戙昞椺丅

乮*2乯惃偄偺怳傞傢側偄偙偲丅亀嵍揱乛艴岞廫敧擭偺忦亁偑弌揟丅峕屗帪戙枛婜偵棅嶳梲偑挊嶌偟偨擔杮偺楌巎彂亀擔杮奜巎亁偱偼丄撿挬偺惃偄偺悐偊偨偙偲偵庁梡偟偰偄傞丅

乮俀侾乯撿挬戝慏抍丄憳擄偡

丂墑尦嶰擭乮堦嶰嶰敧乯廐廫寧丄埳惃戝柀偐傜嶰偮偺戝慏抍偑弌峘偟偨丅墱塇傪傔偞偡媊椙恊墹偲杒敥尠怣偵寢忛廆峀丅忢棨偵岦偆恊朳傗埳払峴挬丅墦峕傪傔偞偡怣擹媨廆椙恊墹偲怴揷媊嫽偺慏抍偱偁傞丅

丂慠偟側偑傜晲塣偮偨側偔墦廈梞偱戜晽偵廝傢傟偰慏抍偼巐嶶偟丄懡偔偺彨巑偑姼側偔憳擄偟偨丅嬨巰偵堦惗傪摼偨榁彨丒廆峀乮*1乯偼埨擹捗乮嶰廳導捗巗乯偱昦傒丄

乽偙偺傑傑嬻偟偔壥偰傞偲偼柍擮帄嬌丄変偑屻惗傪挗傢傫偲巚傢偽嫙梴側偳偼堦愗柍梡偵偟偰挬揋偺庱傪曟慜偵暲傋傛乿

丂偲堚尵偟偰杤偟偨丅

丂媊椙恊墹偼旜挘偵昚拝偟偰傗傓側偔媑栰偵婣傜傟偨丅廆椙恊墹偲恊朳偼枮恎彎醱偱墦峕傗忢棨偵摓拝偟丄堜埳摴惌傗彫揷帯媣傜崑懓偵彆偗傜傟偰惃椡奼戝偵寽柦偲側偭偨丅

丂揤塣偺旕傪夵傔偰捝姶偝傟偨屻戠岉揤峜偼崱峏偺傛偆偵惓惉偺帠傪幟偽傟偨偐丄捄巊傪壨撪偺惓峴乮傑偝偮傜丅惓惉偺拕抝乯偵憱傜偣擁栘恄幮偵嶲饽偟偰恄彆傪婩傜偣傞摍偟偰偄傞丅偝偡偑偺屻戠岉揤峜傕崱偼恄暓偵棅傞偟偐側偐偭偨傛偆偩丅

乮*1乯寢忛廆峀丅備偆偒傓偹傂傠丅傕偲杒忦巵偺壠恇丅挬掛懁偵偮偒姍憅枊晎傪柵傏偡丅岟愌偵傛傝丄杒敥尠壠偲嫟偵墱廈曽柺偺摑帯丅懌棙懜巵偑嫗搒傪堦帪巟攝壓偵抲偔偲扗娨丅懜巵偺嵞婲帪丄尠壠偲嫟偵愴偆偑丄尠壠攕巰丄廆峀偼媑栰傊丅撿挬惃椡嵞婲偺偨傔丄杒敥恊朳偲奀楬偐傜墱廈傊岦偆偑丄奀忋偱憳擄丅埳惃崙偱昦巰丅曟強偼捗巗寢忛恄幮丅傑偨偼埳惃巗岝柧帥丅

乮俀俀乯屻戠岉揤峜丄巰偡

丂偐偔偟偰墑尦巐擭乮堦嶰嶰嬨乯敧寧敿偽丄媑栰偵堏偭偰嶰擭梋丄屲廫擇嵨偺廐傪寎偊偨屻戠岉揤峜偼昦傪摼偰廳懺偲側偭偨丅崅栰嶳偐傜憁傪彚偟偰懄恎惉暓宱傪暦偒廔傞偲峜埵傪媊椙恊墹偵忳傜傟丄傗偑偰椉庤偵寱偲朄壺宱傪帩偪丄

乽嬍崪偼撿嶳偺戂偵杽傓偲傕丄嵃楫偼杒揤傪朷傑傫丄傕偟柦偵攚偒媊傪寉傫偢傟偽丄孨傕宲懱偺孨偵旕偢丄恇傕拤楏偺恇偵旕偢乿

丂偲偺楏偟偄堚尵傪巆偟偰悽傪嫀傜傟偨偺偱丄偦偺屼椝偼捒傜偟偔杒岦偵抸偐傟偰偄傞丅乮*1乯

丂愜偟傕娭搶拀攇嶳榌偺彫揷忛偱亀恄峜惓摑婰亁偺昅傪恑傔偰偄偨杒敥恊朳乮*2乯偼椳偵堲傃偮偮

乽戝擔杮偼恄崙側傝丄揤慶巒傔偰婎傪奐偒丄擔恄挿偔摑傪揱偆丅変崙偺傒崯帠偁傝堎挬偵偼偦偺椺側偟丄屘偵恄崙偲塢偆乿

丂偲偺彂偒弌偟偐傜巒傑傞楌戙揤峜偺擭戙婰傪姰峞偟偨丅

丂慠偟惇椃偼昐愴岟側偔丄恊朳偑屒塭徚慠偲媑栰偺怴揤峜乮屻懞忋乯偵墈偟偨偺偼嫽崙巐擭乮堦嶰巐嶰乯偺曢偱丄惓惉杤偟偰幍擭婖傪寎偊偨崰偱偁偭偨丅

乮*1乯屻戠岉揤峜偼乽杒乿偵墔傒傪書偄偰曵屼偟偨偨傔丄屼椝傕杒岦偒偵憿傜傟偨丅媑栰偺撿挬偵懳偟偰丄嫗偺搒偵偁傞杒挬傪傕埫帵偟偰偄傞丅屻戠岉揤峜偺墔傒傪書偄偨堚徺偼師偺捠傝丅乽捊姸晄柵殸懐丆暯揤壓丅瀚杽崪墬崯丆嵃楫忢朷杒鑽丅屻恖懘閾捊巙丆鈶椡摙懐丅晄幰旕屷巕懛丄旕屷恇洟丅埪櫂帶曵乿亀擔杮奜巎亁

乽乧巚擵乮偙傟傪偍傕傆乯屘僯嬍崪僴鉺乮偨偲傂乯撿嶳僲戂僯杽儖僩儌丅嵃楫僴忢僯杒鑽僲揤儝朷儞僩巚僼丅乧丅乿乽堚捄桳乮偁傝乯僔僇僴丅屼廔鄟僲屼宍儝夵儊僗丅娀炟儝岤乮偁偮偔乯僔丅屼嵖儝惓乮偨偩偟傆乯僔僥丅媑栰嶳僲嵂乮偆偟偲傜乯僫儖椦僲墱僯殺媢儝抸僥丅杒岦僯曭憭乮傎傆傓傝偨偰傑偮傞乯丅乿亀懢暯婰亁

乮*2乯偒偨偽偨偗 偪偐傆偝丅岞壠丅乽恄峜惓摑婰乿偺嶌幰丅杒敥尠壠偺晝丅撿挬偺拞怱恖暔丅屻戠岉揤峜偺峜巕悽椙恊墹偺梴堢傪戸偝傟傞偑丄恊墹媫巰丅愑擟傪姶偠38嵨偺庒偝偱弌壠丅搢枊偵傛傝屻戠岉偺怴惌偑奐巒偝傟丄恊朳偼嵞傃惌帯偺晳戜偵丅懜巵偵嫗搒傪愯椞偝傟傞偲丄屻戠岉偑奐偄偨撿挬偵廬偄丄惃椡偺奼戝傪恾傞丅埳惃丒搙夛壠峴偺恄崙巚憐偵塭嬁傪庴偗傞丅埳惃崙戝柀乮嶰廳導埳惃巗乯偐傜奀楬搶崙傊搉傠偆偲偡傞偑丄朶晽偵偁偄扨撈偱忢棨崙傊忋棨丅棨墱崙敀壨乮暉搰導敀壨巗乯偺寢忛恊挬偼偠傔娭搶奺抧偺斀枊惃椡偺寢廤傪屇傃偐偗傞丅亀恄峜惓摑婰亁偺幏昅偑偝傟偨偲尵傢傟偰偄傞偺偼偙偺帪婜丅忢棨偱偺妶摦偼5擭偵搉偭偨偑丄愴偄攋傟丄媑栰傊婣娨丅巐瀶撾偺愴偄偱擁栘惓峴傜撿挬曽偑攕傟傞偲丄媑栰偐傜夑柤惗乮撧椙導屲瀶巗乯偵棊偪墑傃傞丅娤墳偺忥棎乮懌棙巵偺撪暣乯偱丄懜巵偑撿挬偵崀暁丅惓暯堦摑乮堦帪揑側撿杒挬偺摑堦乯惉棫丅堦帪偼嫗搒偲姍憅偺扗夞偵傕惉岟偡傞丅1354擭偵夑柤惗偱巰嫀丅垻晹栰恄幮乮戝嶃巗垻攞栰嬫乯傗楈嶳恄幮乮暉搰導埳払巗乯偵杒敥尠壠偲嫟偵釰傜傟偰偄傞丅

乮俀俁乯惓峴

丂偦偟偰惓峴偼榁岻丒搾愺掕暓傪巒傔丄晝偑巆偟偰偔傟偨悢昐偺拤幚側堦榊搣偵埻傑傟丄暥晲椉摴偵惛椼偟偨丅偦偺峛斻偁偭偰丄崱傗朏楊擇廫堦嵨偺镈憉偨傞惵擭晲彨偵惉挿偟丄婛偵壜垽偄偄抝偺巕傕惗傟偰偄傞丅

丂惈棃偑恗垽偵晉傓忋偵丄彨偨傞偺廋梴偵柋傔丄惔楑偵偟偰屓偵尩偟偔偲傕彨巑偵岤偄偺偼晝忳傝偱偁傠偆丅岟偼晹壓偵忳傝丄愑偼屓偑晧偆丅堖怘偼暫偲摨偠偔鋮嬯傪摍偟偔偟偨偺偱乽巰惗傪嫟偵偣傫乿偲惥偆彨暫偼婛偵擇愮偵嬤偐偭偨偲塢偆丅

丂偦偺忋丄庒偔偟偰慣偵婣埶偟丄柌憢崙巘乮*1乯偺崅掜偩偭偨栙埩偑壨撪偵峴媟偟偨嵺傕楃傪岤偔偟偰嫵傪岊偆偰偄傞丅嫽崙屲擭乮堦嶰巐巐乯偵偼寶恗帥偺崅嶳徍慣巘乮*2乯傪彽偄偰壨撪曮嶳帥傪憂寶偟偰偄傞丅偙傟偼嫲傜偔晝偺堚巙傪壥偟偨傕偺偩傠偆偑丄惓偟偔暥晲椉摴偺阨椯帣偲塢偊傛偆丅

丂恊朳偼惓峴偵愙偡傞傗摿偵壨撪庣偵徃恑偝偣傞偲愊嬌嶌愴偺愭嬱傪柦偠偨丅惓暯擇擭乮堦嶰巐幍乯敧寧丄媣曽傇傝偵媏悈偺挿婙傪東偊偟偨擁栘惃偼婭僲愳傪壓偭偰嬿揷帯摴偺娾憅忛乮榓壧嶳導嫶杮巗乯傪峌棯丄晬嬤堦懷傪巟攝壓偵擖傟丄崅栰嶳傊偺楢棈楬傪妋曐偟偰弶恮傪忺偭偨丅

乮俀係乯惓峴丄夣恑寕

丂偦傟傪暦偄偨懜巵偼湵慠偲偟偨柺帩偱

乽巶巕偺巕偼偦偺傑傑偵偟偰偼抲偗偸乿

丂偲楌愴偺晲彨丒嵶愳尠巵偵惛暫嶰愮傪庼偗偰嫗傪弌敪偝偣丄敧寧廫巐擔丄揤墹帥偵恑弌偟偰媑栰傪傔偞偡條巕傪尒偣偨丅

丂恊朳偼嵞傃惓峴偵弌寕傪柦偠偨偺偱丄惓峴偼幍昐婻傪棪偄偰摗堜帥偵恮傪偟偄偨丅惓惉棳偺婏廝愴朄偱榋妏巵懽傪巒傔柤偁傞桬彨懡悢傪摙庢傞丅尠巵帺恎傕柦偐傜偑傜搒偵攕憱偡傞偲塢偆夣彑傇傝偱丄枊孯偺娞傪椻傗偟偨丅

丂懜巵傕愩傪傑偄偰尠巵傪椼傑偟丄桬栆偱抦傜傟偨嶳柤帪巵傪墖孯偲偟偰偦偺擭偺廫堦寧丄幍愮梋婻偺戝孯偱揤墹帥偵弌寕偝偣乽昁偢攕杒偺抪傪偡偡偘乿偲尩柦偟偨丅

丂嬐偐嶰寧梋偵嶰搙捄柦傪攓偟偨惓峴偼楢愴偺旀傟傕尒偣偢擇愮偺憤椡傪嫇偘偰塟惗栰偵恑弌偟偰岲婡傪慱偄丄廧媑丄揤墹帥偺揋恮傪嫮廝丅擁栘惃偺庤嫮偝傪抦偭偰偄傞嵶愳孯偼傂偲偨傑傝傕側偔攕憱偟偨丅

丂偗傟偳怴庤偺栆幰傪懙偊偨嶳柤孯偼昁巰偵愴偄戝寖愴偲側偭偨丅忎梋偺挿憚傪懙偊偨擁栘惃偺愭恮垻娫椆婅傜偑崥偪嶰廫梋恖傪撍偒搢偟偰栆峌寕傪揥奐偟偨偺偱丄帪巵偼廳彎丄嶰恖偺掜傕師乆偵摙偪庢傜傟偰憤曵傟偲側偭偨丅

丂惓峴偼婡傪幐偣偢捛寕偵揮偠偨丅梽愳偵壦偭偨搉曈嫶乮尰揤枮嫶乯偵偝偟偐偐傞偲丄嫹偄嫶忋傪墴崌偄側偑傜捵憱偟偨懡悢偺揋暫偑尩姦偺壨拞偵揮棊偟偰揗傟偰偄偨丅惓峴偼偦傟傪尒傞偲偡偖偵捛寕傪拞巭偟丄揗傟偰偄傞揋暫偺媬弌傪柦偠偨丅

丂偦偟偰懡偔偺暫傪媬偄忋偘傞偲暟壩偱搥偊偨恎懱傪抔傔丄嶨悊傪怘傋偝偣偨傝彎偺庤摉傪偟丄堖椶傗暔嬶傑偱梌偊偰搒偵婣傜偣偰偄傞丅

丂偙傟偼擁栘堦懓偺壠晽偱愴偄偑廔傟偽揋枴曽偺嵎暿側偔嬯偟傓幰傪偄偨傢傝媬偆偲塢偆恖娫垽偺敪業偩偭偨偑丄偙偺帪戙偲偟偰偼椺偺側偄帠偱媬傢傟偨暫偺懡偔偑偦偺壏忣偵姶摦偟偰斵偺巐瀶撾偱惓峴偲巰惗傪嫟偵偟偨偲塢偆丅

乮俀俆乯撿孯丄弌寕偡

丂惓峴孯偺楢彑傇傝傪尒偨恊朳偼

乽偙傟偧怴掗偺屼椗埿丄揤塣偼変偵偁傝乿

丂偲姶偠偰堦抜偲峌寕嶌愴偵揮偠丄惓峴傪寖椼偟偰擮婅偺嫗搒恑峌嶌愴傪寛峴偣傫偲偟偨丅

丂偟偐偟懜巵傕搙廳側傞攕愴偵崯嵺巚偄愗偭偨戝孯傪廤傔偰堦婥偵擁栘孯傪捵柵偝偣傫偲擇廫悢僇殸偺孯惃傪摦堳偟偨丅捈媊傪憤巌椷姱偵丄崅巘捈丄巘懽孼掜傪戝彨偲偡傞敧枩偺戝孯傪廤傔偨丅

丂惓暯擇擭乮堦嶰巐幍乯傕墴偟媗偭偨廫擇寧偺枛丄捈媊偼抝嶳偵孯傪恑傔丄巘捈孯偼枃曽傊丄巘懽孯偼揤墹帥偵恑弌偟偰憤峌寕懱惃傪偲傞丅偙傟傪尒偰壨撪搶忦偵杮塩傪恑傔偨恊朳傗巐忦棽帒傜撿孯庱擼恮偼丄愒嶁忛偱嶌愴夛媍傪峴偭偨丅

丂斵変偺愴椡偐傜尒偰傕撿孯偼抧偺棙傪妶偐偟丄媑栰傪拞怱偲偟偰壨撪丄榓愹丄戝榓丄埳夑堦墌偵嫮椡側杊塹恮傪屌傔丄惓惉棳偺僎儕儔愴偱墳偢傋偒偩偭偨丅偵傕峉傜偢恊朳傜偑嫮堷偵寛愴傪挧傑偣偨偺偼丄柀愳偺擇偺晳偲塢偊傞丅

丂惓峴偵偼丄惓帪丄惓媀偺擇恖偺掜偑偁傝丄弮忣惔楑側孼偵斾傋偰惓媀偼惌愴椉棯偵挿偠偨惌帯壠敡偱丄偦偺柍朶偲偟偐塢偊側偄摿峌嶌愴偵嫮偔斀懳偟偨丅偟偐偟恊朳傜偼乽宱尡愺偄庒攜偑壗傪塢偆偐乿偲栤戣偵偟側偄丅晝偲摨偠偔堦偮偺彑嶼傕側偄寛愴偵寜偓傛偔巰傪妎屽偟偨惓峴偼屻帠傪惓媀偵戸偟丄惓帪埲壓偺堦懓榊搣昐巐廫梋恖傪棪偄偰媑栰偺峴媨偵嶲撪偟偨偺偼廫擇寧擇廫幍擔偩偭偨丅

乮俀俇乯惓峴丄鑆乮傗偠傝乯偺帿悽

丂弌寕孯乮撿孯乯偺戝彨偱偁傞巐忦棽帒偑

乽揋偑戝孯傪埲偰寛愴傪挧傫偱棃偨埲忋丄姱孯偺柺栚偵偐偗偰傕丄懐庱傪妉傞偐変庱傪搉偡偐巚偄偒偭偨寛愴傪揥奐偣傫偲懚偠傑偡傞乿

丂偲堦摨傪戙昞偟偰憈忋偟偨丅

丂偡傞偲擇廫嵨偺庒偒屻懞忋揤峜偼丄撿揳偺屼楘傪崅偔姫偒忋偘偰惓峴傪恊偟偔彚偝傟丄

乽崱搙偺崌愴偙偦揤壓偺埨婋傪寛偡傞傕偺丄恑戅傪傛偔曎偊丄婡偵墳偠偰愴偆偙偦桬幰偺怱摼偱偁傝丄恑傓傋偒傪抦偭偰恑傓偼帪傪幐傢偸堊丄傑偨戅偔傋偒傪尒偰戅偔偼屻傪慡偆偣傫偑堊偱偁傞丅

丂捊偼擆傪屢峮偲棅傫偱嫃傞偑屘偵怲傫偱偦偺惗柦傪慡偆偡傋偟乿

丂偲惓峴偵偲偭偰偼崯忋傕側偄鉪尵傪帓偆丅晝偑柀愳偵岦偆帪偵斾傋傞偲奿抜偺嵎偱丄屻懞忋揤峜偼斵傪幐偄偨偔側偐偭偨偵堘偄側偄丅

丂弮忣側惓峴偼枩姶嫻偵敆傞憐偱惡傕側偔傂傟暁偡偲丄偐偺

仠曉傜偠偲 偐偹偰巚偊偽 埐媩 朣偒悢偵擖傞 柤傪偧偲偳傓傞

偺嬪傪丄擛堄椫摪偺暻偵鑆乮傗偠傝乯偱崗傒丄愥敀偒媑栰傪崀偭偨丅

乮俀俈乯惓峴孯丄摿峌偡

丂偐偔偟偰惓暯嶰擭乮堦嶰巐敧乯惓寧巐擔丄巘捈偼偄偪憗偔榋枩偺孯傪屲恮偵暘偗偨丅斞惙嶳偵偼導惃丄奜嶳偵愳捗惃丄惗嬵嶳偵嵅乆栘惃傪攝偟偰抧偺棙傪愯傔丄巐瀶撾偵擇枩偺杮恮傪抲偄偰惓峴孯傪懸偪峔偊丄巘懽偼擇枩偺暫傪嶄偵恑傔偨丅

丂堦寧屲擔丄撿孯偺恊朳偼壨撪搶忦偵岇椙恊墹偺巕丒嫽椙傪梚偟偰杮塩偲偟偨丅巐忦棽帒丄彫嶳幚棽傜偵婭榓堦墌偺嶳暁丄栰暁払擇枩傪棪偄偝偣婙嵎暔傕擌傗偐偵惗嬵嶳搶榌傪恑寕偟偰斞惙嶳傪撍偐傫偲偡傞婾惃傪尒偣傞丅懘娫偵惣榌傪媫恑偟偨惓峴偺嶰愮偑堦嫇偵巘捈偺杮恮偵撍擖偟偰偦偺庱傪嫇偘傞偲塢偆嶌愴偩偭偨丅

丂偑丄婾孯偱偁傞巐忦偵擇枩偺戝孯傪梌偊丄惓峴偵偼嬐偐嶰愮偵巭傔丄慠傕憤悆偨傞斵帺恎偼寛愴応偵巔傕尒偣側偄條偱偼彑偰傞栿偑側偄丅

丂偣傔偰慜慄巌椷姱偱偁傞巐忦棽帒偼戝孯傪棪偄偰惓峴偺攚屻傪僈僢僠儕偲屌傔丄摿峌戉挿偱偁傞惓峴孯傪偟偰屻屭偺桱偄側偔撍恑偝偣傞傋偒偱偁傞丅側偺偵丄帺暘傕殭孯偵壛傢偭偨偺偼摝崢偲塢偆偟偐側偄丅

丂壥偟偰惗嬵丄斞惙嶳偺抧偺棙傪愯傔偰偄偨楌愴偺懌棙孯偼巐忦棽帒偺婾惃偵偼栚傕偔傟偢丄傂偨偡傜巘捈恮偵撍恑偡傞擁栘惃傪尒偰丄

乽僗儚偙偦杮恮婋偆偟乿

丂偲愭偢斞惙嶳偐傜導壓栰庣偺屲愮梋婻偑嶳傪偐偗崀偭偰杊偄偩丅偟偐偟寛巰偺惓峴惃偵崥偪摙偪攋傜傟偰導偼廳彎傪晧偆丅懕偄偨晲揷埳摛庣偺戞擇恮傕捵憱偟丄擁栘惃偼傑偭偟偖傜偵巘捈杮恮傪傔偞偟偨丅

乽偙傟偼偄偐傫両慡孯撍寕偟偰杮恮傪媬偊両乿

丂嬃偄偨嵅乆栘摴梍偼惡傪偐傜偟偰暫傪幎欱偟偮偮擁栘孯偺攚屻偵廝偄偐偐傞丅彫惃偺擁栘屻恮偼師戞偵棎傟巒傔偨丅

乮俀俉乯惓峴丄嶶傞

丂傕偟崯帪

乽棦恖丄昐惄側傫偳傕峛斻偑偄偟偔彚嬶偟偰廤傝岓偊丄惓峴條偺堦戝帠偧乿

丂偲変愭偵抷偣廤偭偨偲塢偆悢愮偺椞柉払偑揳孯偵壛傢偭偰嫃傟偽丄斵傜偼昁巰偵杊偓愴偭偰惓峴杮戉偼屻屭偺桱偄側偔巘捈杮恮傪廝偄摼偨傠偆丅

丂巆擮側偑傜斵傜偼偡傋偰殭孯偵攝偝傟丄巐瀶撾偐傜墦偔棧傟偨惗嬵嶳拞偱偄偨偢傜偵婙嵎暔傪東偟偰偄傞偩偗偱壗偺栶偵傕棫偰側偐偭偨丅

丂嶰愮偲崋偟偨惓峴惃傕屻恮偐傜曵傟偰巆傞偼嬐偐嶰昐梋婻偲側偭偨丅偟偐偟嵶愳丄恗栘丄愮梩丄塅搒媨傜柤偩偨傞桬彨偺棪偄傞寴恮傪擁栘棳偺乽廫巰堦惗愴朄乿偱師乆偵撍攋偟丄悑偵傔偞偡揋杮恮偵巃崬傓丅

乽変偙偦尮巵椵戙偺幏尃偲偟偰晲岟揤壓偵崅偒崅晲憼庣巘捈側傝乿

丂偲柤忔偭偨崅巵偺栦擖傝偺奪晲幰傪尒帠偵摙偪庢偭偨偐傜丄惓峴偼婌傫偩丅

乽崱擔偙偦懠擭偺杮朷傪払偟偨傝丄尒傛傗幰嫟両乿

丂偲偦偺庱傪拡揤崅偔搳偘忋偘偰奙壧傪憈偟偨丅偟偐偟丄偙傟偑巘捈偺奪傪偮偗恎戙傝偲側偭偨忋嶳榋榊嵍塹栧偱丄偦偺寗偵巘捈偼昁巰偵摝偘憱偭偰偄偨丅

丂傗偑偰巘捈傪摙偪傕傜偟偨帠傪抦偭偨惓峴偼偦偺庱傪曅懗偱曪傫偱挌廳偵憭偭偨丅偦偟偰揷偺宭偵偳偭偐偲嵖傝丄夥偺拞偐傜嶚偺梩偱曪傫偩曎摉傪庢弌偟偰桰乆偲怘傋巒傔傞丅偦傟傪尒偨揋惃偼丄

乽偙傟掱偺寛巰偺桬幰傪摙偮偺偼惿偟偄丄傓偟傠戅楬傪奐偒摝偟偰傗傠偆乿

丂偲曪埻懱惃傪庢傜側偐偭偨丅尦婥傪夞暅偟偨惓峴偼丄杒偺栰偵椫堘偄偺婙偺報偺壓偱巘捈傜偟偄孅嫮側榁彨傪埻傫偩昐梋婻偺堦抍偑偁傞偺傪尒偨丅惓峴偼嵞傃桬婥傪怳偄婲偟捛寕偵揮偠偨丅

丂偙傟傪尒偰惣偺懁柺偐傜崅僲巘搤惃偑嬺巭傔傫偲偡傞偺傪寕攋丅惓峴偼巘捈傪嬐偐堦挌偽偐傝偺嫍棧傑偱捛偄媗傔偨丅憗挬偐傜梉崗傑偱嶰廫梋搙偺崌愴偵巆傞偼嶰廫梋恖偲側傝丄攏偼搢傟柍彎偺彨巑偼撈傝傕偄側偄丅偦傟偱傕惓峴偼嵟屻偺巰椡傪怳傝峣偭偰栰柺傪撍偒恑傫偱偄偔丅

丂偦偺帪丄惓峴偺嵍塃偺旼傗婄柺丄掜丒惓帪偼旣娫偲堲岮偺媫強偵氺偟偄悢偺栴偑撍偒巋偝偭偨丅嬨廈堦偺嫮媩偱抦傜傟偨恵乆栘巐榊傜偺栆幩傪梺傃偨偺偱偁傞丅

乽傕偼傗偙傟傑偱丄揋偺庤偵偐偐傞側乿

丂偲惓峴偼妎屽傪寛傔丄怺揷偺拞偺嬐偐偵斏偭偨擁偺怷塭偱掜丒惓帪偲巋偟堘偊偨丅嶰廫梋恖偺榊搣傕師乆偵庡偵弣偠丄嵟屻傑偱巘捈傪慱偄懕偗偨榓揷尗廏傕朷傒傪壥偣傒傑傑墔傪撣傫偱嶶偭偨丅

乮俀俋乯惓峴丄曮鉃堾偵柊傞

丂惓峴偨偪偺巰傪惿偟傫偱丄懢暯婰偼

乽崱擔堦擔偺寛愴偵擁栘丄榓揷孼掜堦懓榊搣払丄柦傪孨恇擇戙偺媊偵棷傔偰丄柤傪屆崱柍憃偺岟偵巆偣傝丅乿

丂偲晝偵楎傜偸憇楏側嵟屻傪嶿偊傞丅

丂帪偵惓峴擇廫嶰嵨丄壴偺惙傝偱偁傞丅乽愴偺彑攕偼揤峜偺屼椗埿乿側偳偲攏幁側帠傪峀尵偡傞挿懗懓偑側傑偠孯帠偵岥傪弌偝偢丄偡傋偰傪惓峴傜偵擟偣傟偽丄斵偼晝偵楎傜偸柤彨偲偟偰塱偔撿挬偺拰愇偲側偭偨偵堘偄側偄丅

丂戝嬊揑偵尒傟偽恊朳偺寁夋偟偨偙偺愊嬌嶌愴偼斵変偺愴椡傪柍帇偟偨恄偑偐傝揑嶌愴偱偟偐側偄丅亀懛巕乮*1乯亁偺塢偆乽屓傪抦傝揋傪抦傜偽昐愴婋偆偐傜偢乿傪慡偔柍帇偟偰偄傞丅桞乆乽揤桟恄彆乿傪棅傓偺傒偱慜搑桳堊側庒彨傪巰抧偵搳偠偰嬍嵱偝偣丄撿挬偺庱搒丒媑栰峴媨傪從搚偲壔偡偲塢偆嶴偨傫偨傞戝攕愴傪墘偠傞寢壥偲側傞丅

丂惓峴偺愴巰傪抦偭偨杒挬偺岞嫧払偼乽嫮懓摙柵乿偲偍嵳傝憶偓傪墘偠偨偑丄懜巵偼埨怱偟側偑傜傕姼偊偰婌偽偢丄偦偺巕丒媊慒偼撪怱斶偟傫偩傜偟偄丅

丂惓峴偑瀱庱偝傟傞傗偦傟傪抦偭偨栙埩慣巘偼懜巵偵婅偭偰丄斵偑嵞嫽偟偨敀壨揤峜偺捄婅帥偱偁傞嵉夈偺慞擖帥偵憭傝丄崸傠偵嫙梴偟偰偄傞丅

丂屻偱偦傟傪暦偄偨媊慒偼戝偄偵姶摦偟丄

乽惓峴岞偼揋偱偼偁偭偰傕惤偵棫攈側晲彨偱怺偔懜宧偟偰偄偨丅巹傕巰屻偼惀旕偲傕斵偺懁偵柊傜偣偰栣偄偨偄乿

丂偲梫惪偟丄擇廫擭屻丄朷傒捠傝惓峴偺庱捤偺椬偵憭傜傟偨丅

丂崱擔丄斵偺堾崋偵場傫偱曮鉃堾乮*2乯偲夵傔傜傟偨偦偺帥撪偵偼媏悈偲娵偵亖堷偺栦復偺崗傑傟偨愇斷偺墱忛偵偼椉彨偺旇愇偑戂傓偟偨屚嶳悈偺掚偲峠梩偲抾椦偺偦傛偖拞偵惷偐偵柊偭偰嫃傝丄栰朷偲旕忣偺塓傑偔撿杒愴巎偺拞偱備堦偺憉傗偐側僄僺僜乕僪傪巆偟偰偄傞丅

乮*1乯偦傫偟丅梋傝偵桳柤側暫朄彂丅挊幰丒懛晲偼婭尦慜500擭崰偺恖偱丄屶偵巇偊丄偦偺惃椡奼戝偵峷專偟偨丅側偍懛晲偺巕懛偲偄傢傟丄惸偵巇偊偨懛?乮偦傫傄傫乯傕暫朄彂傪挊偟偰偍傝丄偐偮偰亀懛巕亁偺挊幰偼懛?偱偁傞偲偺愢傕偁偭偨丅

乮*2乯傎偆偒傚偆偄傫丅嫗搒晎嫗搒巗塃嫗嬫嵉夈夀摪栧慜撿拞堾挰9