元暦二(一一八五)が安徳幼帝の入水と共に文治元年(一一八五)と改元されたが、その春から夏にかけての数カ月程、義経主従にとって目まぐるしい変貌の月日はなかったろう。

遂に平家打倒の宿望を達した義経が三種の神器のうち鏡と玉爾を取戻し、総大将宗盛父子以下八十余人を生捕りにして都に還ってくる。それを聞かれた後白河法皇は驚喜され、

「間違いなく鏡と玉爾が本物であるか見て参れ」

と伊豆の有綱らを走らせた程である。

そして剣(三種の神器の一つ)を失ったのは「八俣の大蛇が霊剣を惜しむ余り、八十代の後孫である安徳八才の帝と化して海底に沈まれ、神竜の宝と返ったもの」で、人力の如何ともすべからざる処とされた。

義経は入京に際し、源氏再興に最も古くから力を尽した行家にその輝かしい日を見せてやりたいと、新宮に急使を走らせていた。行家もまた名実共に源氏の天下となった都の有様を一目見ようと、早舟を駈って堀川にある義経の館に急行してその帰りを待っていたようだ。

そして行家入京と知った後白河法皇は直ちに院に召して永年の労をねぎらい、

「以後も都に在って義経の後見をせよ」

との言葉を賜わったので、行家も再び宮仕えに精励し始める。

(2)「義経の指揮に従うべからず」

専制君主の後白河法皇は平家没落後に鎌倉幕府が強大になるのを恐れていた。それに対抗すべき武将を院の爪牙にしなければ、政権は頼朝の手に握られてしまう。その対抗馬として義経と院に忠誠な行家を選んだに違いない。

そして行家もかねてから頼朝の王臣にあるまじき覇道主義に腹を立てゝいた。純情で天才的武将である義経を擁し、常に朝廷への忠節を尽しつつ、源氏の全盛時代をもたらさんと、頼朝との激しい政治斗争に身を緒したものと思われる。

けれども肝心の義経には権謀術策を専らにして、兄に対抗すべき武力を育て、力こそ正義とする政治家的素質が極めて乏しい。晴の入京後、十日もたゝぬ四月には早くも頼朝が先手を打って、

「今後、予に忠節を尽くさんと思う家人は義経の指揮に従うべからず」

と云う命令を出している。純真な義経はあくまで兄を疑わず、誠意を以てすれば必ず判って呉れるものと信じ、少しも対抗的手段をとらなかった。

(3)「鎌倉に入ってはならぬ」腰越状1

行家は、院の側近達の中にも

「頼朝の機嫌を損じる事を恐れて、その官位を三階級も飛び越えて“従二位”に躍進させたのに、実際の功労者である義経は僅かに“伊豫ノ守”では余りにも不公平。頼朝が何をしたか」

と云う声が高いのに乗じて、義経を“西海南海総追捕使”に就かせ、その戦力、支配力を高めさせたいと躍起になったが、義経にその気はないからどうにもならぬ。

このような頼朝の出方を見て、事重大と心配した軍師役の弁慶は、亀井六郎に義経の二心ない事を記した熊野午王の起請文を持たせて鎌倉に走らせた。五月早々には宗盛護送の名目で義経自身が鎌倉に向われん事を懇請して、兄弟の仲に決定的な溝が出来る事を喰い止めんとした。

元暦二年(一一八五)五月七日に出発した義経一行が酒匂に到着したのは五月半ばで

「兄に会って誠意を示せば何と云っても血肉をわけた兄弟だからすべてが円く治まるに違いない」

と信じきっている義経の下に

「鎌倉に入ってはならぬ」

と云う冷酷な命令が届き、それを見て義父・河越重頼や畠山重忠らは色々と取りなした。

鎌倉を目前にした腰越の万福寺で悶々と日を過ごしている主君の心境を見かねて筆にしたのが世に有名な「腰越状」で大豪・弁慶の一世一代の名文と云われているからその筆の跡を辿って彼の苦衷を察しよう。

「源義経、恐れながら申上げ候。

この身代官の一人に選ばれ、勅を奉じて朝敵を倒し父祖のはじ雪ぐ、勲功賞せらるべき処、反って虎口の讒言により罪なくして咎めを受け空しく紅涙に沈む。……以下略」

(4)腰越状2

るゝとして誠実を叶露した長文は、弁慶が主の為に心肝をくだいたと云い、昔から「一読泣かざる者なし」と称される。しかし出した相手が「一生に一度も涙を見せた事もない」と云われた冷血の大江広元(*1)である。しかも一足先に鎌倉に帰って、

「日本国は今や残る所なく随い奉り候も九郎判官こそ終の御敵と見られ候」

と数々の讒言を吹込む梶原景時に囲まれていた頼朝だから、例え百、千の腰越状を以てしても無駄であったろう。

平家物語には

“鎌倉の源二位は巷に流れる「九郎判官(義経)程の人はなし、世は一向判官(義経)のまゝにさせたや」との噂を聞き「私(頼朝)がよく計いて兵を指し上らすればこそ平家はたやすう滅びたれ、九郎(義経)ばかりなれば如何でか世を静むべき」とのたまう。”

と記している。

頼朝は己れ一人を独裁者とする鎌倉幕府を樹立する為には肉親一族とて容赦しなかった。その比類なき猜疑心で生涯に功臣百四十人、その臣を加えれば有に数万を犠牲にして源氏断絶の原因を作った。妻の政子は、実家北條の繁栄の為には我子をも見殺しにして悔いぬ人である。

比べて義経は人情に厚く物の哀れを知り、日本民族の伝統精神をよく身につけて朝廷を第一とする忠誠心を失わず、理より情の詩人肌だから所詮は両立する筈はなかった。

(*1)頼朝の家臣。政所(政務・財政機構)の前身である公文所別当。辣腕で知られる。頼朝が守護(*2)・地頭(*3)を設置したのも、広元の献策と言われている。

(*2)国単位で設置された職。軍事指揮官・行政官

(*3)荘園・国衙領(公領)を管理支配するために設置された職

(5)頼朝追討の院宣

行家や伊豆ノ有綱(*1)は、院の意向を受けて南都北嶺、吉野熊野の僧兵にも働きかけ義経擁護に積極的な活動を見せた。それを知った頼朝は近江守護の佐々木定綱に行家暗殺を内命し、梶原景季を派遣して義経に行家を殺せと命じたのは得意の友喰い策戦であろう。

けれど義経にそんな気が全然ない事を知るや、頼朝は遂に武力攻撃を決意した。文治元年(一一八五)十月九日(八月十四日に元暦から改元)、鎌倉に全御家人を招集して義経討滅の希望者を募った。然しさすがの阪東武者も「それは非道い」と二千に近い猛者の中で名ある武夫は唯の一人も申し出ず、正義漢の畠山重忠(*2)を始め義経に同情して頼朝に反省を求める風であった。

僅かに功名に逸った土佐房昌俊(*3)以下八十騎が熊野詣を装って都に上り、義経の邸を夜襲したのは十月十七日。忽ち駈けつけた弁慶らによって散々に撃ち崩され、命からがら鞍馬山に逃げ込んだが、義経びいきの僧兵達に捕えられて刑場の露と消えた。

それを知った頼朝は大いに怒ったが重忠などは義経の行動は

「降りかゝる火の子を払ったまでゞ至極当然の扱いでござる」

と語った程で、ましてやそれを知った院の首脳部は頼朝の卑劣な暴力に大いに激怒し、後白河法皇もまた「かくなる上は」と、進んで義経や行家を召し、頼朝追討の院宣を下された。

(*1)ありつな。源有綱。摂津源氏。義経の女婿という説がある。

(*2)幕府御家人。当初は頼朝に敵対。後に臣従。知勇兼備の武将として常に先陣を務めた幕府創業の功臣。頼朝没後、初代執権・北条時政の謀略で死す。存命中から有名な坂東武者の代表的存在。卑怯を憎み、誠実な人柄で敵味方双方から賞賛。

(*3)もとは源義朝の小姓。源義朝が湯殿で騙まし討ちされ、その首が京都へ運ばれていた時、奪い返そうと敵・数十人を斬り、京を目指したが手遅れ。京の常盤御前(義朝の妻)に義朝の死を伝え、出家。のち頼朝に仕え、京の義経邸を襲撃。

(6)義経、西海落ち

それを拝した行家は八方に奔走して防衛体勢を固めんとした。しかし肝心の義経が昔から「源氏の共喰い」と人々の嘲笑する兄弟争いで、罪もない都の貴賤を戦禍にまきこむ気はなく、挙兵にもさっぱり乗り気でない。

一方頼朝は義経に同情する御家人達をかり立てる為にも率先陣頭に立つ決意を示した。十月下旬には三万の大軍を黄瀬川に進めると共に、近畿一円の武士達に

「義経に味方する者は反逆者として成敗する」

と厳命を発した。その威勢を見た連中は院宣などは「糞くらえ」で続々と鎌倉方に参じる。

そこで後白河法皇は行家の意見通り、彼らを九州、四国の総追捕使に任じて一切の公領、荘園の年貢徴集権を与え、兵糧米を確保する事を許した。然しこの案は確かに都を戦禍にさらす恐れはないが、同時に近畿に所領を持つ武士達を離反させる結果となる。

文治元年(一一八五)十一月三日、義経、行家を囲む精兵五百余騎は整然と都を出て西に向った。それは身にかかる火の粉は払ったものの、その天才的武略を血をわけた兄に対して振う気にはなれない純情な義経の心を察した行家が、やむなく建てた新作戦への首途である。

「九州、四国総追捕使に任ず」との院命を得て西海に落ち、まずはここに地盤を固める。それから熊野を始め五山の僧兵、奥州・藤原秀衝(*1)らと呼応して頼朝と対抗せんとする。

(*1)都から遠く離れた黄金と名馬の産地、奥州に藤原氏の絶頂期を築いた。秀衡は青春時代を奥州で過ごした九郎には終始あたたかかったが、病に倒れ、息子らに九郎を主君とし守り抜くよう遺言した。それは守られず、奥州藤原氏は秀衡の死後数年で滅びる。

(7)義経党壊滅

この戦のスタートは順調で、平家や義仲とは異なり、正に“立つ鳥、跡を濁さず”との諺通りの見事な退き際に、口うるさい貴族達も、

「判官殿が守護であられた間は、都は亦とない楽土であり、その人柄は威あって猛からず、常に院命にそむかず、衆望に答えられたあたり、正に仁義の士であった」

と絶賛している。

それは同時に義経の股肱であった弁慶ら郎党や行家一門に対する巷の声であり、このまま九州四国に渡って捲土重来を計れば必ずや新しい時流を呼び起こしたに違いない。

けれど頼朝は自ら三万の大軍を率いて黄瀬川に進み、先陣を承った北條時政(*1)は

「義経に味方する者は謀叛人として成敗する」

とふれ廻りながら早くも尾張を急進撃した。それを知った多田源氏(*2)の一族が裏切を計って襲いかかった事が、運命を変えてしまった。

「この二股武士め」

と、鎧袖一觸に敗走させたものの、船を焼かれて出帆は遅れた。それでも十一月六日、門出の勝利に志気高く西に向った義経の船団は、俄かに沸き起った突風に襲われた。

兵庫沖を過ぎる頃には本格的な大暴風となり、怒涛逆まく闇夜の海上で船団はチリヂリに吹き流され次々に波間に沈んだ。義経の乗った月丸は辛くも住吉ノ浜に打ち上げられたが、行家の船は岸和田の沖で難破し、郎党二人とやっと岸に泳ぎつく惨状となった。

昔から「正義の軍は常に悲劇によって彩られる」とは云え、何たる天の非情であろう。都を出る時は「天下の義士」と讃えられた義経党は、「若一王子」を奉じる熊野水軍に頼らなかった。雲行きの険悪さをも考えず慌ただしく出帆した為に忽ち壊滅してしまったのである。

(*1)頼朝の妻・北條政子の父。伊豆に流された源頼朝の監視役だったが、頼朝の挙兵を助ける。頼朝の死後、頼家(頼朝の嫡男)を謀殺、実朝(頼家の弟)を擁立。後妻・牧ノ方の陰謀で、実朝を廃し女婿・平賀朝政を将軍にしようするが失敗。出家して明盛と号す。

(*2)多田行綱。ただゆきつな。多田源氏の嫡流(源満仲より八代目)。平治の乱後、平氏に属した。が、後白河上皇らの平氏打倒謀議に参加。が、平清盛に密告。安芸に流されたので、木曽義仲に味方。が、義仲と後白河法皇が対立すると法皇に、ついで源義経についた。義経と頼朝の対立後、頼朝に追放される。西国に没落する義経と戦い、以後不明。

(8)義経追討の院宣

翌十一月七日、数千の鎌倉勢が早くも京に殺到した。

畠山重忠が、「鎌倉きっての狡猾者(ずる)」と評した程の北條時政は大いに勇み立ち、

「院宣何するものぞ」

と沿道の武士達を煽りつつ、昼夜ぶっ通しの猛進撃で揉みにもんで都に入った。まず院を包囲し

「法皇は島流し、義経党の公卿は斬罪」

等と様々なデマを流して脅しつけた。

その上で、やおら参内すると猫なぜ声で、義経びいきの大蔵卿・泰経らを口説いたから、腰の抜けた参議達は忽ち頼朝追討の院宣を取消した。義経、行家、有綱らの官職を解いて、逆に追討の院宣を出すと云う狼狽ぶりで天下の物笑いとなる。

さすが海千の後白河法皇も

「崇徳院(*1)の二の舞になっては」

と使者を頼朝に走らせ

「今回の頼朝追討の事は、全く朕の預り知らぬ処で、正に天魔の為す術か」

と弁解これ努める。然し肝の中でせせら笑った頼朝は俄然居直り、

「天魔とは仏法を妨げ人道に煩いをもたらす者の事ぞ。そもそも余は院命を奉じて朝敵を平げ、政治はすべて君に任せているのに、何故反逆者とされ、君の知らぬ追討の院宣なぞが出されたのか。義経らに加担する日本一の大天狗がいったい誰であるか余が知らぬとでも思っているのか」

と思い切り脅しつける。

(*1)崇徳上皇。保元の乱で後白河天皇と対立した。敗戦後、出家したが許されず、讃岐国(現在の香川県)に流された。このため、その後「讃岐院」と呼ばれる。

(9)頼朝、守護・地頭を設置する

その上で頃を見て時政が、先に後白河法皇が義経に与えた追捕使の権限を頼朝に置き変えた。さらに、全国に頼朝の命じる守護、地頭を配し、その上、公領、私領を問わず総べての田地から反当り五升の兵糧米を徴集する権力までを要請した。さすがの後白河法皇も「流されるよりは」

と易々としてそれを許してしまった。

「それでもまあこれで一段落」と胸をなぜ下ろしていた院側に、続いて泰経ら義経派の公卿十四人を免官流罪にし、九條兼実(*1)ら親頼朝派を登用せよとの第二段がうち込まれた。亦々大騒動で、法皇も遂に諦めて悄然と熊野に逃げ、年籠りされる有様。

さすがに南都北嶺の僧兵達は朝敵となった義経らに深い同情を寄せ

「彼らは決して我々の敵でも朝廷に対する逆臣でもない。唯、頼朝に憎まれただけに過ぎないのだから、何とか助けてやろうじゃないか」

と正義感を燃やし続けた。

すると頼朝は

「日本は神国であるから、神領も寺領も昔の通り認める。特に大和に限って守護は置かない」

と布告し、伊勢神宮には砂金を、東大寺には大仏再建の莫大な寄進を約束する、と云う。「物でつる」抜け目のない政策をとる辺り、日本一の大天狗は実は頼朝であったと云えよう。

(*1)公卿。五摂家(*2)の一つ、九条家の祖。後白河法皇の死後、頼朝に征夷大将軍を宣下。後、政変によって関白の地位を追われる。念仏への帰依、特に法然への帰依が強かった。四十年間書き綴った日記「玉葉」は第一級の史料として有名。

(*2)藤原氏の嫡流で鎌倉時代に成立した公家の最高位の家格。大納言・右大臣・左大臣を経て摂政・関白に昇任できる家。近衛家・一条家・九条家・二条家・鷹司家の五家。

(10)義経の逃亡生活/吉野

都に鎌倉風が吹き荒れている頃、住吉ノ浜で行家と別れた義経は、静御前や弁慶ら僅かな郎党を連れ、伊豆有綱の領地のある大和榛原郡莵田野に落ちた。暫く母・常盤御前と幼ない日を過した岸ノ岡に潜んでいたが、再び吉野に入り吉水院に投じた。

然しここも追われ、雪の山中に静御前を残して姿を消し、宮滝の庄屋や、淡山神社の塔ノ峯奥ノ院に潜んでいた後は、杳として謎である。大台山麓の柏木には義経が愛用した五色湯の秘話や、雪中の難行軍で足を痛めた愛馬・大黒が三本足の怪馬となって主を苦しめた僧兵どもに仇をなした、と云う伝説等が残っている。

(11)行家の逃亡生活

そして同じように再挙を約して住吉ノ浜から河内の隠れ家に潜伏した行家は、八方に奔走して尚も不屈の戦いを続けていた。しかし、かつては論言汗の如し、と云われた院宣も今では女郎の起請文に変らず、行家が賜わった頼朝追討の院宣の墨色も乾かぬ間に忽ち朝敵とされてしまった。日夜絶え間なく検非違使の手先が、行家の周辺をうかがう。親交を重ねた南都、北嶺の僧兵達も欲につられて次第に油断のならぬ形勢を呈し始めた。

治天の君と仰いで絶対的な忠誠を捧げた後白河法皇も、頼朝派の九條兼実以下十余人の参議に囲まれては手も足も出ぬ有様で、熊野の帰途を待ち受けて密かに拝閲を願っても許されない。

(12)守護・地頭制度

元は行家の考えた総追捕使からヒントを得た守護・地頭制度の効果は絶大で武家政治はこれによって巨大な歩みを始めたとさえ云えよう。

守護は国内の兵馬の権を一手に握って謀叛人、殺人者の逮捕と半年間の御所警備が任務で広大な守護田を与えられる。配下の地頭は朝廷の公領や貴族大社寺のすべての荘園をも含め一反当り五升の兵糧米を取り上げる権力を許されて、領内の警察権と税務を一手に収めた。

例えば一郷百町の地頭は、地頭給田の外に年五十石(百二十五俵)の米収があるのだから何とかこの役にありつこうとひしめき合うのは当然である。義経や行家の身の上を気の毒には思っても、欲につられて続々と鎌倉の家臣となった。

(13)行家の最後

文治二年(一一八六)の初夏に入っても、「何とか打開の道を」と行家は和泉国の目代だった日向権ノ守清実や、四天王寺の学頭・兼春泰六や泰七の邸、或は河内源氏の石川一族ら知友の宅を転々としていた。院の側近の木工頭・範季ら、僅かに残された同志達と連絡をとりひたすら再挙の時節を狙い続けた。

けれど若葉に薫風のそよぐ頃になると、さすが不屈の彼も四面楚歌の思いに耐えられなくなった。四天王寺の隠れ家で別れを惜しむ恋人達に再会を約し、ひとまず熊野をめざして旅立つべく仕度を終えたのは五月の節句の朝だったと云う。

折しも三井寺の僧から「行家卿、天王寺に潜伏す」との密告を受けた北條平六時貞(*1)は小笠原十郎(*2)や、先年志田義広を討って頼朝の御家人となった伊賀の服部平六ら屈強の武士三十余人を差向けた。殺到して来る武装兵の姿を見るなり、行家は素早く裏門から脱走して巧みに姿をくらました。

そして和泉国小木郷(現在の岸和田市内)までやって来た時、唯一人残った子飼いの郎党・五郎幸盛が足に受けた傷の痛みで歩けなくなり

「殿!どうかわしに構わず一刻も早く山路に入って下され」

と切願するのを見捨てられなかった。やむなく権守清実(*3)の下役の家に一夜の宿を乞うたのが運命の極みとなって、哀れ一代の風雲児も生涯を終える。

(*1)ときさだ。鎌倉幕府初代執権・北条時政の曾孫。北条時政−時房(ときふさ)−朝直(ともなお)−時貞。

(*2)北條平六時貞の聟。

(*3)神前清実。神前連(かむさきのむらじ)。源行家を匿った当主。後の戦国時代、神前清実の屋敷のあった場所に、根来衆の支城として畠中城を築城。畠中城(はたけなかじょう)は、大阪府貝塚市畠中にかつてあった城。

(14)佐藤忠信、義経の身代わりに

文治二年初夏(一一八六)、平家打倒に最も功のあった新宮十郎行家が、哀れや淀の赤井川原で果てた日、義経は新宮にいた。

どうして新宮にいたかと云えば、これより半蔵前の文治元年(一一八五)十一月、西吉野の岸ノ岡で伊豆ノ有綱と別れた。金峰山吉水院に静御前と共に身を秘そめていた義経は、ここも危うくなり、愛する静御前に金や初音の鼓などを与えて下山させると雪の吉野山に分け入った。

けれど山中でさまよう静御前を捕えて勢い立った飢狼の如き吉野僧兵の大山狩りに追われ谷間の一角で遂に進退窮まった。その時、忠義一途な佐藤忠信は、主君の身代りとなってここで討死するから、その隙に宮滝・柏木方面に脱出されるよう進言した。

奥州以来の郎党だけに、始めは「生死は共に」と許さなかった義経も、佐藤忠信の悲痛な言葉に心打たれ

「この剣は我が命に代えてもと思うて来た大切なものだが」

と過ぎし屋島出陣の際に、渡辺ノ浦で熊野権現から賜った宝剣をその身代りとして与えた。それを捧げた忠信は、

「あゝ何と見事な御佩刀(みはかせ)か。屋島の合戦で兄の継信は殿の身代りとなったので、名馬・大夫黒(*1)を頂戴して冥途まで乗っていった。弟の私は忠義を貫かんとしてこの宝剣を賜う、もはや思い残す事は何もない」

と喜んで大いに勇戦し、敵の勇将・覚範を討取って巧みに落ちている。

(*1)たいふくろ。義経が後白河法皇から賜った秘蔵の名馬。一ノ谷の合戦の「鵯越えの逆落とし」で活躍。継信の供養の礼として、志度寺の覚阿上人に与えられ、死後継信の傍に埋葬されたといわれる。現在、香川県牟礼町の佐藤継信の墓地内に大夫黒の墓もある。

(15)義経の逃亡生活/多武峯

義経は其間に敵の目を逃れ、吉野川上流の白糸の滝から宮滝に出ると、この里の豪家に身を寄せて数日を送った。やがて多武峯の南院をめざし、義経党の十字坊にかくまわれたのは十一月の二十二日だったと云う。

当時多武峯は興福寺の傘下にあり、寺の得業(*1)住職の聖弘は鞍馬以来の師だけに深く同情して庇い守った。義経があくまで武人として潔よい生涯を終えたいと望んでいるのを知ると

「それなら法皇に再度院宣を賜わり再挙を計られよ。及ばずながら私も天下の五山に檄を飛ばして最後まで尽力する」

と剛毅な心底を見せている。

義経も師の気持に感激し、十字坊の勧めるままに十津川の末寺に身を寄せて都の情勢をうかがっていた。文治二年(一一八六)の二月、後白河法皇が熊野御幸にお出ましと聞くや、直ちに十津川を下って新宮に入り、二十二代別当・行快にかくまわれつつ、院の到着を待ち、一夜秘かに御所ノ間に参じて意向を拝したらしい。

然しながら、さすがの専制君主・後白河法皇も、親頼朝派の関白兼実以下の側臣に囲まれてはどうにもならなかった。「以後は一切、政治に口は出さず隠居する」と云われて、専ら今様と仏道に日々を過ごされていた頃だけに、

「今直ちに頼朝追討の院宣を下賜する訳にはゆかぬが、暫しは身をいといつつ時節を待ち、行家とも充分協議して事を計れ」

との意向が近臣の木工頭・範季を通じて下され、法皇愛用の黄金作りの名刀を賜わった。義経も院の真意を喜んで、行家の帰るのを待つ事にした、と伝えられている。

(*1)僧の学階の称。奈良では、三会の立義(さんえのりゅうぎ)を勤め終えた僧の称号。比叡山では、横川(よかわ)の四季講、定心房の三講の聴衆を勤めた僧の称号。

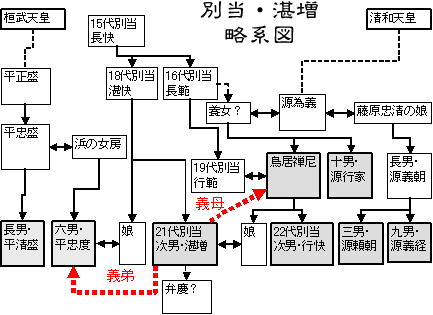

(16)油断できぬ湛増

義経主従にとっても、新宮別当の配下である太地、那智勝浦以南の奥熊野水軍の猛者達は屋島、壇ノ浦以前の戦友だけに昔通り義経を御大将と仰いで心服してくれる。しかし、湛増(*1)は、どうやら頼朝に媚びて一日も早く熊野別当に補任されんと懸命なようで、少しも油断は出来ない状況となった。

(*1)二十一代熊野別当。十八代熊野別当・湛快の子。義母は源為義の娘の鳥居禅尼。妹は平忠度の妻。源平双方に関係がある。父の湛快以来、田辺を拠点。田辺別当と称す。文治三年(一一八七)熊野別当補任『熊野別当代々記』

(17)静御前、舞う

三月半ばには鵜殿隼人正の骨折りで伊勢神宮を海路往復し、後白河法皇から賜った黄金造りの名刀を寄進した。所願成就を祈りながら行家の帰りを待ちわびる義経主従の処に、四月の末、胸のすくような報が入った。桜散る鶴カ岡八幡宮の社殿で捕われの身となっていた静が敢然として、

●吉野山 峯の白雪 ふみわけて 入りにし人の 跡ぞ恋しき

と歌って万丈の気を吐いたと云う。

それを聞いた人々は一斉に

「さすがは判官殿の想われ人だけあるわい」

とどよめいたが、続いて入ったのが行家父子処刑の悲報だった。それも味方と頼む叡山僧兵の常陸坊らの手で捕えられたと聞いて人々は、一段と憤慨した。

それも元はと云えば北條時政の莫大な賞金政策の為で

「平家の子孫や義経党の謀叛人を捕えたる者は望みのまゝの恩賞を与える」

と町々に高札を立てゝ大いに宣伝したからである。

“上乱れれば、下見習う”の諺通り、義経が治政に当っていた頃と比べれば欲につられた都の人心の荒廃は甚しく、義理人情はすたれ金の為なら親、兄弟さえ平気で売る。

「物の哀れを知る事こそ誠の武夫」

と賛える気風などは見る影もなく消え失せてしまった。

(18)伊豆ノ有綱、伊賀山中で自刃す

文治二年(一一八六)の四月末、都に潜伏して機を待っていた家臣達の悲報を知った義経が叔母や一族達の止めるのも振りきるように新宮を立った。折から伊勢神宮では伊賀出身の重源ら七百人が神夢に答え、大般若経を転読して東大寺再建祈願の最中で、抜け目ない頼朝は神領、神馬、砂金を献じて内宮神職・荒木田成長を喜ばせている。

そして文治二年(一一八五)の六月になると、源三位頼政の孫で行家に継ぐ後白河法皇の寵臣・伊豆ノ有綱が伊賀山中で自刃している。義経の義弟とも云われる信義の人で、伊賀にも縁の深い有綱の死に就いて、土地の歴史愛好家・吉本貞一氏は次の如く語っている。

私の住む短野の丘から名張川に沿って下ってゆくと薦生の里に出る。桜の名所で春は花見の宴で賑わうが、桜並木の根方に近い畑の中に天神墓と呼がれる土饅頭があって昔から有綱自決の地と伝えられて来た。

昭和の初め、近くの井戸本さんの処で古い巨木を取り除こうと掘っていたら根元の穴の中から「神、源有綱」と刻んだ石碑が出て来たので予野の偉い坊さんに拝んで貰った処、

「有綱さんが自刃されている、側には薙刀を持った美人の奥方らしい人も倒れて居り、『人目につかぬ場所にそっと祭って貰いたい』と願って居られるようじゃ」

と云われるので、邸の一角に移し丁重に祭り続けている。

(19)伊豆ノ有綱1

有綱卿は悲運の名将義経の同志として最後まで節をかえなかった仁義の士である。この地で最後を遂げられて八百年余りになる。これを記念し、その清廉な生涯を讃えて冥福を祈ると共に史跡保存に役立ちたいと思い資料や現地を調べて見た。色々説もあるが地元の人々にも広く知って貰いたいので、なるべく難かしい話はさけて判り易く書こう。

清和源氏の家系は前にも載っているが、義家に次ぐ弓の名人である頼政が伊豆ノ国守となったのは、平治ノ乱に天皇方に参じた功賞である。嫡男・仲綱が代官として伊豆に赴任し、有綱はその次男である。生まれた地から「伊豆ノ冠者」と呼ばれた。

治承四年(一一八〇)、頼政が以仁王を奉じて平家打倒の兵を挙げたものの、衆虚敵せず宇治平等院で敗死した。その時、有綱は伊豆にいたらしくこの戦さには参加していない。が、何しろ祖父も父も長男の宗綱も討死したから、一家で残ったのは彼ばかりとなり、平家に対する恨みは一段と深かった。

当時、頼政は七十六才、仲綱は五十二才だから、有綱は精々二十歳過ぎたばかりの若者だったろう。源氏で唯一栄えていた同家もこれで没落。頼政が怪鳥退治(*1)で武名を挙げた時に活躍した一の郎党井ノ早太が、主の遺言を果すべく名張の福成寺に家宝の法華経を納めに帰り、ここで平家勢に討たれている。それを見ても、伊賀各地にあった所領はすべて没収されたようだ。

(*1)高倉天皇(一一六八)の時、真夜中になると、黒雲が御殿の上をおおい、あやしげな鳥のような叫び声をあげた。怪鳥退治の白羽の矢を立てられたのが頼政で、弓で射ると、黒雲は段末魔の声とともに落下。姿は、頭はサル、胴体はタヌキ、尾はヘビ、手足はトラ。世に言う「鵺(ヌエ)」で、現在、京都市二条城の北に「鵺大明神」が鎮座するとか。

(20)伊豆ノ有綱2

その上、伊豆ノ国守は平時忠となった。有綱はやむなく逃亡して各地をさすらいながら時節を待ち、同じ伊賀生れの近江源氏の山本義経らと共に盛んにゲリラ戦を展開して平家を苦しめた。義仲が入京の際には、有綱も行家軍の将として大いに活躍している。やがてその功により任官しているが、頼政の孫と云うので院でも優遇されたらしい。

寿永二年(一一八三)、九郎義経が頼朝の代官として伊賀に入るや、有綱はその人柄に惹かれて家人となる。旗下の客将といった待遇だったようで、一の谷、屋島で大いに活躍した。壇ノ浦決戦には従五位ノ下左衛門ノ尉に進み、院の特使として神器出迎えを命ぜられている。

文治元年(一一八四)秋、頼朝と義経の間が険悪となるや、有綱は後白河法皇の意向を奉じて行家と共に義経を助けた。都落ちに際しては多田行綱ら源氏の諸将がすべて叛旗を翻す中で、独り義を貫いて義経と行を共にしている。喜んだ義経は京の鬼一法眼の邸に養われている愛娘の婿としたと云うが、義経と有綱は同年配と思われるから、これは有綱の嫡男・有宗だろう。

(21)伊豆ノ有綱3

大物ノ浦での不幸な遭難後、有綱は義経一行を自分の領地のある莵田野西芳野の岸ノ岡に案内して再挙を計った。鎌倉勢の来襲を知るや義経を吉野に落し、自分はここに残って芳野城の源の義近や大宇陀松山の光朝らの協力を乞うた。薦生の同族、武田成守を説き、大和と伊賀伊勢を結ぶ街道の要所を把握するこの要害の地に強力な居城を築いた。時到れば天才武将・義経を迎えて、武名を天下に轟かさんと云う構想からだったろう。

その意気は壮なりとは云え、頼朝が院を脅迫して手に入れた守護・地頭制度によって情勢は刻々と悪化し、頼みとする義経とは連絡もつかない。西吉野、榛原、山辺の拠点を次々に失い、和泉に潜伏している行家に出した手紙から薦生城の事も露見して危機は次第に迫った。

伊賀の鎌倉党(頼朝派)は、去る寿永三年(一一八四)、千戸山で志田義広の首をあげ、没収されていた旧領を安堵された元平家の旧臣の服部平六である。其後、三日平氏の乱にも活躍して一段と威勢を高めていた。有綱の動向を知るや、伊賀守護に任じられていた大内惟義に増援を求め、数百騎の兵力をかり集めて来襲した。

それは文治二年(一一八六)六月の上旬で、此時もし有綱が城を捨てて義経の跡を追う気なら充分その機会はあった。しかし彼はそうせず、勝敗は論外として華々しく決戦を挑んだ。義を天下にとなえて源三位頼政の孫にふさわしく死花を咲かさんと決意した為であろう。

(22)伊豆ノ有綱4

かくして戦端が開かれ、清流名張川の畔に聳え立つ掛山城を囲んで、連日激戦が展開した。城は要害の地であり、死を決した勇将と共に潔く死なんと心に決めた伊賀将兵の奮戦は見るも目覚ましいものがあったに違いない。

この時、彼の旗下にせめて三百の勇士があれば守りは鉄壁で戦は有利に進展したと思われる。しかし恐らく百にも満たなかったらしく、多勢に無勢で搦手の二ノ尾の尾根伝いに潜入した敵の奇襲によって城の守りは破れた。

「もはやこれまで」と知った有綱は、嫡男・有宗ら四人の子女を子飼の郎党六名に守らせると、三里の山路を潜行して、乳母の弟である予野の菅左衛門の処へ落した。その後、潔く城を討って出ると大いに奮戦し、遂に刀折れ矢つき天神塚の一角で従容として自刃した。文治二年(一一八六)六月十六日である。

その壮烈な最後を聞いた義経はせめても菩提を弔わんと思い立ったのだろう。九月末、秘かに伊賀に潜入して、神戸の長浜邸に潜伏し、四十余日をこゝに過している。恐らく薦野城跡や予野の遺族達を秘かに訪ねて慰め励まし、一族が力を併せて再建にいそしむよう願ったに違いない。

其間に「都から静御前が彼を追うて来た」と云われ今も尚近くの白拍子ノ滝や宮待谷に数々の伝説を止めているが彼らの心を神仏も憐み給うたのだろう、有宗の子孫は代々繁栄して後世かの有名な観阿弥を始め多くの立派な人物が生れ、伊賀史上に大きな足跡を残している。

やがて有綱没して十五年後の建仁元年(一二〇一)十一月、一族の有志がこの地に碑を立てたが、碑の表面には「凉龍院殿真海法師」と刻み、側面には正五位ノ上左衛門尉源有綱と記していたと云う事を三八〇年後の天正十三年(一五八五)、中出清閑坊らが書き残している。

昭和に発見された現碑石はそれが朽ちた為に徳川時代にでも建て替えられたものだろうか。いずれにしても城と云い人と云い、伊賀には珍しい源平時代の歴史を語るトップ級の史跡である。

この機会に地元有志の尽力により地を整え碑を立てて、義に殉じた雄々しい先輩将士の冥福を千年の薦生桜と共に後世に語り継ぐ史跡“有綱さん”を何とか残したいものである。

(23)義経、奥州平泉へ

文治二年(一一八六)の夏から秋にかけては義経党にとって悲劇の連続であった。

七月には伊賀才良の生れである伊勢ノ三郎、八月には金売り吉次こと堀弥太郎、そして九月には義経千本桜の立役者、佐藤忠信が六条堀川の旧館で壮絶な自刃をとげる。さすがの義経も

「時世時節には克てぬ、せめても彼らの墓前に別れを告げて平泉に帰らん」

と考え、秘かに伊賀上神戸の永浜家を訪ねたのは九月末であったと云う。

前記したように、伊賀の北西にある島ガ原には、源三位頼政の嫡男である仲綱の子・宗綱が、忠実な郎党に助けられて正月堂の僧坊で成人し、島ガ原党の中心となっていた。義経は、彼らの尽力で予野の有綱の遺児・有宗ら一族を懇ろに慰めると、宮侍谷で待ちわびていた静御前と再会した。そして永浜家の別宅になっていた天武天皇の行宮跡に人目を忍びつつ尽きぬ名残りを惜しむと、熊野山伏姿に身をやつし出羽三山をめざした。

それでも斗志衰えぬ弁慶は、六波羅奉行所の扉に墨痕も鮮やかに魏の曹操の三男・植が非情の兄・曹否に対して詠じた「七歩の賦」すなわち

「豆を煮るに豆殻を以てす。豆は釜中に在って泣く。元はこれ同根なるに相煮ること何ぞ急なる」

とその怒りを吐露した。そして勧進帳で有名な「安宅の関」を突破して平泉に入ったのは、文治三年(一一八七)三月であったと云われる。

(24)興福寺の聖弘

折から鎌倉では、義経育ての師である興福寺の聖弘に対して、頼朝自ら厳しく尋問を重ねた。彼は毅然として臆する色もなく

「平家を亡ぼし、鎌倉殿(頼朝)の天下を実現した第一の功は、義経公。これは天下の認める処である。不肖ながら身共は鞍馬山で幼い頃より教え育てて参った故、その人柄は良く存じている。公(義経)は誠に仁義忠孝の道に厚い天下の義士と称すべき英才である。

然るに血肉をわけた兄でありながら讒言に乘ってそれを認めず、謀叛人として厳しく追求されるとは何とも非情の限り。如何に義士と云えども誇り高い人柄だけに降りかかる火の粉は払わざるを得ないのが道理である。

この事を充分省みられ、兄弟仲よく天下泰平の為に尽力して貰いたいと云うのが、上は法皇様より我ら仏に仕える者、末は日本国中の万民の切なる願いである」

と死を覚悟しての忠告に、さすがの頼朝も顔赤らめて

「…それは余もよく判っているが…」

と呟くのみだったと云う。

それは正しく天の声であり、その責はすべて頼朝にある。しかし、半ばは妻で尼将軍と仇名された政子も逃れる事はできない。それは大史家・頼山陽が

「頼朝は己の一族より妻を信じた故に僅か三代で源氏を亡ぼしてしまった。北条氏、姦なりとも、彼女(政子)がよく気を配って、義経らに数カ国を与えて後見役に配しておけば、断じてああはならなかったろう」

と評している。

すべてがその言に尽きるが、敢えて一言つけ加えよう。政子にとって頼朝は“つゝ井筒の君”とも云うべき初恋の人であった。なのに、政子は腹を痛めた我子までを名利野望の為に滅ぼしてしまった稀代の悪女である。まこと心すべきは“つゝ井筒の恋”であると痛感する。

さて本章の結びとして、熊野の奥ノ院である霊峯・玉置山々麓に眠る源平両氏の群霊成仏の為に、久しく奉仕行脚に励む有志の一文を掲げよう。