元暦元年(一一八四)の春浅き二月、一の谷の決戦で平家きっての勇将・忠度以下一門十余人、将兵三千を失い大敗した平氏は屋島に逃げた。しかし伊賀に潜む残党は尚も斗志に燃えて機会を待ち続けていた。五月になると信太三郎先生義広が醍醐寺から伊賀山田郡の千度山の金峰神社に潜んでいた処を襲われて勇戦空しく自刃したと云う悲報が入って来た。かつて木曽陣営で共に戦った兄の死を聞いて、さすが豪気の行家も

「ああ、これで十人もいた兄弟が遂にはわし一人になってしもうたか」

と唇をかんだ。

それにしても兄の義広は何故わしを頼って熊野に落ちず、伊賀平氏の本拠である山田郡なんぞに潜伏していたのかと残念でならなかった。晩年の義仲が頼朝追討の院宣を手に入れ平家と協同作戦を展開せんとしていた事を考えると、兄もそのつもりで伊賀に入ったかも知れないと考えた。

(2)伊賀2/大内惟義・山内首藤(平家)が、信太義広(源氏)を討つ

事実は行家の判断した通りで、信太義広は義仲と共に芋洗を守ったものの、敗戦後は各地を転々として機を狙っていた。一方伊賀一円でも、平家の都落ち後も山田郡平田、服部、阿拝郡柘植、壬生野や名張郡黒田庄にまで、多数の平氏一族が情勢を待って息を潜めていた。

その棟梁は平田入道家継と伊勢関を根拠とする出羽守・信兼だった。池ノ大納言・頼盛(*1)は平家一族と行を共にせず、都に残って頼朝に招かれ、三十余カ所の本領を安緒された上に馬十頭に砂金や絹等を貰って帰った。かねてより彼らはこれを知り、大いに憤慨して途上で襲わんとしていた。

その頃、信太義広は醍醐寺の山伏達にかくまわれていたが、それを知ると彼らを頼って伊賀に入り、山田郡千度の金峰神社に潜伏して時節を待っていたらしい。

然しそれを知った服部平六正綱(服部時貞?元は平家の郎党?)が何とか手柄をたてて鎌倉殿の目に止まり、没収された父祖伝来の本領を安緒されんものと、信太義広の隙を狙った。この春、頼朝から伊賀守護に任ぜられた大内惟義、伊勢守護・山内首藤らの援兵を受け、二百余騎で千度山を襲ったのである。

不意を突かれた義広は六十の老躯で必死に戦い、寄手多数を倒したものの力尽きて社に火をかけ自刃した。夏と云うのに冬小袖に大口袴をはき、黄金造りの太刀で美事に切腹していたと云われ、さすが為義の子らしい最後であった。

(*1)平忠盛の五男。母は藤原宗兼の娘・池禅尼。池禅尼は源頼朝の命を助けた。

(3)伊賀3/佐々木秀義(源氏)対平田家継・紀七景時(平家)[近江合戦]

それを知った平田家継らは平六の裏切りに大いに怒り六月十八日、大内惟義の守護館を襲い、留守を守る郎党八十余人を討取って高らかに凱歌を奏すると壬生野平田城で軍議を開いた。

伊賀一円を征したものの今後どうするかで協議の末、進ノ次郎能盛の意見を容れ

「伊賀で戦っては百姓達の難儀、むしろ近江に進み鈴鹿山を背後にして戦い、敵弱くば都を望み、戦い利なくば山に籠りて長期戦を展開せん。」

と決め三百余騎を率いて柘植の与野から甲賀に進んだ。

それを知った近江守護の佐々木秀義は宇治川先陣で武名を挙げた子の高綱らが範頼軍に従って西国に出陣して行った後だけに、急ぎ国中の兵をかき集め老躯に鞭打って大原ノ庄油日明神の下野に陣をしき川をへだてて対戦した。

黒田庄の下司職紀七景時を先峰とする平家勢は、この一戦に一族の運命をかけて必死の奮戦を見せ、その勢に源氏方は浮足立ち敗色に覆われるのを見た総大将の秀義は

「平家はもはや運つきて西海に落ちたり、その僅かな残党共でどうして武運にめぐまれたる源氏を倒せよう、たゞひたすらに追い崩せ!」

と先陣に立った。

それを見た進ノ次郎能盛は得意の強弓を引絞って狙い射ち、たまらず落馬する処を追いかけて首を取った。けれども源氏の郎党達は主の仇をこのまま見逃しては武夫の面目が立たぬと反って奮い立ち、その凄しい反撃に小勢の平家は次第に押され始める。

何と云っても伊賀平氏の主力は平内左衛門家長、筑前守貞能、弥兵衛宗清らと共に西海に在り、伊賀に残っていたのは老若の兵が多かった為にひとたび崩れ立つと案外にもろく、総大将家継以下主だった部将八十余人が次々に討死して総崩れとなり鈴鹿山中に散り散りとなってしまった。

(4)伊賀4/義経、関信兼を討つ[飯南郡滝野城]

乱軍の中で辛うじて落ち延び洛中に潜伏して再挙を計っていた関信兼の子・兼時ら三人は義経配下の検非違使庁の兵に捕えられて無念の最後をとげる。

伊勢の関城に落ちた信兼は頼みとする息子達が悉く先立ったのを知るや、その死場所を伊勢滝野城に求めて力戦した。

元暦元年八月半ば、伊勢守護から援軍を求められた義経は、精兵数百を率いて伊勢に向ったが、その軍中には恐らく弁慶や伊勢ノ三郎ら名ある郎党もすべて勇姿を見せていたに違いない。

滝野城(現在の飯南郡粥見町有馬野)に籠った平家勢は今日が最後の戦いと覚悟を決め、折から猛暑の最中だけに鎧を捨てて素裸となり必死の坑戦を続けたが衆寡敵せず、主将信兼以下その大半が討死して平家相伝の郎党としての名をかざった。

(5)伊賀5/八人の勇士、池ノ禅尼の所領に潜む[名張市滝之原]

口さがない都の京雀は義経の勝利をたたえたが、そんな中で再挙を期した八人の勇士が、必死で滝野城から伊賀六箇山領下に逃れて来ると名張郡滝之原に潜んで血盟を誓い合った。

ここは亡き池ノ禅尼の所領を子の頼盛が相続したもので、鎌倉御家人の手の及ばぬ土地柄だったのも彼らの潜むには好適だった。池ノ禅尼が藤原宗子と云ったのにちなみ、八人それぞれ藤の字の入った姓に変えて山野を開墾し、水銀等の鉱物を掘って食いつなぎながら武技を練り、同志を求めて再挙の旗挙げの一日も早からん事を神仏に祈願したらしい。

山中にはささやかな尼堂が建てられて池ノ禅尼の墓趾も残されている。歴史上では池の禅尼が何時何処で没したかは明らかでない。忠盛の後妻だけに彼が久寿元年(一一五四)五十八才で没した時五十才だとすると、頼朝の挙兵時は七十六才で、其頃ここに陰居していて没したとしても不思議ではない。

元暦元年(一一八四)の秋、滝之原に潜んだ彼らの苦斗を知らず「城は落ち、信兼以下悉く討死」の悲報が屋島の平家本陣に入った。一の谷で大敗後、何とかして再建をと懸命に九州、四国で奮戦していた知盛の腹心・平内左衛門家長以下、一騎当千の伊賀平氏団はそれを知ってみな鎧の袖を絞ったに違いない。

(6)義経、左衛門尉(*1)になる

伊賀、伊勢の平氏を忽ちに鎮圧して都に凱旋した義経の武名は一段と轟いた。元暦元年(一一八四)の夏、法皇の寵愛も深く度々の叙任の恩命に、遂に義経は左衛門尉を拝命した。院側近の大蔵卿・泰経から「此上の辞退は院に対する不忠」と忠告された為で、義経もやはり行家の如く朝廷には忠臣であった。

然しそれを知った頼朝は鎌倉幕府の政権確立に懸命となっていただけに、義経が自分の命よりも院命を重んじる態度に腹を立て、九月になると平家追討の大将軍には範頼(*2)一人を任命し、義経は専ら京都の治安を維持するだけに止めた。

けれども温厚だけが取柄の凡将範頼にこの大任は重荷で、制海権を平家に握られて飢に苦しんだ。軍監として付けられた和田義盛でさえも早く故郷に帰りたいと泣事を云い出す有様で、このままでは全面崩壊も遠からぬと云う情況を呈し始めた。

平家勢は、屋島を本拠とし、九州彦島に知盛以下の精鋭を配して、四国、九州一円の海上を支配下に収めている。これに対し、源氏に欠ける水軍を補う為には、何よりも天下に冠たる熊野水軍を動員する事が先決と感じられた法皇は、元暦元年(一一八四)の暮になると秘かに義経を召して、その策を示されたようである。

(*1)さえもんのじょう。左衛門府の判官であり、六位相当の官職。宮門を守衛し通行者を検察。

(*2)源頼朝の異母弟。

(7)熊野の鶏合戦

それを拝し味方の拙劣な作戦に心を痛めていた義経は、直ちに弁慶を新宮に派遣して行家に院の意向を伝えた。義仲没落後は故郷に引籠って情勢を見ていた行家は、頼朝には腹を立ててはいても、純情で情義に厚く天才的武将の素質を持つ義経を愛していたから再びめざましい活躍を見せ始めた。

行家が弁慶らと共に田辺の新熊野社に滞在して湛増(*1)と談合を重ね、長年平家の恩義を蒙っている田辺衆徒達を納得させる手段として、史上に有名な鶏合戦(*2)を演じたのは元暦元年も押つまった年の瀬と思われる。

平家物語は

“熊野別当湛増は平家重恩の身なりしが、忽ちその恩を忘れて「平家へや参るべきか、源氏につくべきか」とて新熊野の社前にて御神楽を奏して権現に祈念し「たゞ白旗につけ」との託宣あれども尚も疑い白鶏七羽、赤鶏七羽を以て勝負させ、赤鶏一つも勝たず皆負けたれば「さてこそ源氏へ参らん」と思い定めける。”

と、その時期を壇ノ浦の決戦直前の如く記しているが、実際は屋島合戦の行われる前の事であろう。

(*1)二十一代熊野別当。十八代別当・湛快の次子。湛増は行家の姪の婿(新宮十郎行家の姉・たつたはらの女房[鳥居禅尼]が、湛増の妻の母)。武蔵坊弁慶の父とも伝えられるが、伝承のみで確証はない。

(*2)現在の田辺市にある闘鶏神社で紅白の闘鶏を行い、神慮を占ったとされる。

(8)熊野水軍、出撃す

湛増配下の田辺水軍、行忠(*1)の指揮する新宮水軍併せて二百余隻、二千余人の堂々たる熊野連合艦隊が故郷を出撃したのは元暦二年(一一八五)二月に入っていたと思われ、その先陣を承わったのが鵜殿党の猛者達だった事は吉川英治氏の新平家の説く通りであろう。

新宮水軍の大将軍に弓の名手、二十二代別当・行快(*2)でなく法橋・行忠が任ぜられたのは母、鳥居禅尼の意向だったらしい。彼女は父・為義から贈られた源氏伝来の名剣「吠丸」(後に薄緑と改名)を義経に贈って勝利を祈願している。

「薄緑」は、後に吉野で義経の身代りとなった忠臣・佐藤忠信に与えられて彼と運命を共にした。あるいは、腰越滞在中に箱根権現に神助を願って献じられた後、曽我ノ五郎の仇討に活躍したとも伝えられている名剣である。この秘剣を頼朝でなく義経に贈ったのを見ても、鳥居禅尼が義経を如何に愛していたかゞ判る。

(*1)二十二代熊野別当。鳥居禅尼の孫。湛増の甥。

(*2)鳥居禅尼の子。湛増の義兄弟。

(9)屋島の戦い

元暦二年(一一八五)正月十日、頼朝から平家追討の指揮官を命ぜられた義経は意気高らかに院ノ御所に参じた。母・常盤の再婚先である大蔵卿・泰経の取次ぎにより、出撃を報ずると後白河法皇もいたく感動され

「夜を日に継いで大いに戦い、一気に勝負を決して、神器を無事奪い還すように」

と激励されたと云う。

義経らは直ちに都を出発し、淀川尻の摂津長良の渡辺橋附近でひたすら熊野水軍の到着を待った。しかし折悪しく時化続きで一か月近くも待たされたらしく、漸くにして二月中旬、鵜殿水軍の先陣が到着するや、勇み立った義経は折から逆まく嵐を突いて決死的な奇襲作戦を強行した。

軍監・梶原景時と逆櫓に就いて激論を交えた後、弁慶ら股肱の臣と畠山重忠らを合せた僅か二百余騎の小勢で阿波の勝浦−小松島市−疾風迅雷の上陸作戦を敢行した。これは鵜殿党の勇猛果敢な影の力があったればこそであろう。

嵐を頼んで安心していた宗盛以下三千余の平家勢はm義経得意の騎兵集団戦法に不意を突かれ驚きあわて、屋島の御所を捨てて船上に逃れたものの源氏の案外な小勢を知ると勇将、能登守・教経を先頭に果敢な奪回作戦を展開した。

かの那須与一の扇の的や、教経の強弓を主の身代りに受けて倒れた佐藤継信の壮烈な死、そして義経自身も流した愛弓を危険を冒して拾い取ると云う数々のエピソードが展開されたのも此の戦いである。

(10)範頼と湛増

我に数倍する大軍を相手に激斗を交えるうち、湛増や梶原ら源氏軍が続々と到着するのを見た宗盛は戦局を悲観した。長門の彦島にある知盛勢と合流し、最後の決戦を敢行すべく屋島を捨てて西に向ったのは元暦二年二月下旬である。それにしても清盛が没したのも、一の谷の大敗も、そしてまたこの屋島での敗走もすべて二月の出来事であり、二月と云う月は平氏にとっては誠に不運な月であった。

敗れたりとは云え、主上の御座船を中心に尚三百余隻を数えた平家水軍が志度の浦から彦島に去った。その後、入れ代って海上に勇姿を現したのは名にし負う熊野の荒海で鍛え上げた熊野海賊衆の主力で、忽ちにして四国一円を制圧すると勢に乗じて九州に進攻した。

それを知って腹を立てた範頼(前出。源頼朝の異母弟)は、頼朝に手紙で

「九州は私の縄張りであるのに義経配下の熊野衆が勝手に荒し廻っているのは何とも怪しからぬ振舞である」

と訴えた。心配した頼朝は、範頼、湛増両将に「よろしく協調して平家打倒に当れ」と指令しているが、さる伊勢神領の乱暴事件と云い湛増勢の猛者ぶりにはさすがの頼朝も手を焼いたらしい。

(11)壇の浦の戦1

かくして元暦二年(一一八五)三月二十四日、範頼勢の不参加のまま、壇の浦決戦の幕が切って落される。彦島を根拠にした平家は五百余隻を三陣に配し、先陣は九州筑前の山鹿秀遠の二百隻、二陣肥前の松浦党の二百隻、三陣は唐船を中心とする平家本陣の百余隻であったと云われる。

これに対する源氏方は、つい先程、若一王子(*1)の御正体を奉じ、墨くろぐろと金剛童子を描いた長旗を翻した二百余隻の熊野水軍が壇ノ浦に勇姿を現した。その時、源平両軍は共に歓呼の声を挙げて伏し拝んだと云う。その名うての熊野水軍が先陣に立った。

そして続く二陣には義経本隊の百五十隻、三陣には四国河野通信、船所正利の五十隻の外に雑軍多数が群がって総計八百余隻が布陣した。それを見た平家勢は、

「入道相国以来一族の守護神として信仰して来た熊野権現に見放されては戦もこれまで」

と、意気衰えて見えたから京の総師、新中納言・知盛は船上に立ちはだかって大音声を張り上げ、

「戦は今日が最後なれ、者共少しも退くべからず。天竺、震旦、日本にも比類なき名将勇士とは云えど、運命尽くれば力及ばずされど名をこそ惜しむべし、などか命をば惜しまん唯これのみを思い阪東武者に弱気を見せるな、知盛の願うはこれだけぞ」

と、激励して、折からの上げ潮に乗じて激しく攻め立てた。

(*1)にゃくいちおうじ。神仏習合の神。若王子(にゃくおうじ)ともいう。熊野三山に祀られる熊野十二所権現のひとつ。

(12)壇の浦の戦2

その凄まじい猛攻ぶりを平家物語は次の如く述べる。

“さる程に源平最後の決戦は海の面三十余町をへだてたる門司、赤馬が関壇ノ浦にぞありにける。たぎりて落つる潮なれば海竜神も驚くらん、源氏の船は潮に向いて押落され、平家の船は潮に乗ってぞ追い迫る”

その通り緒戦は誠に平氏に幸先よく、わけても九州一の精兵五百を揃えた平氏の先陣、山鹿勢の強弓に射立てられた源氏勢は散々に射すくめられて乱れ始める。

「さてこそ勝ちぬ」

と、勇み立った平家勢いの為に源氏は満珠、千珠島辺りまで追いつめられた。

それでも熊野水軍らの必死の反撃で持ちこたえているうちにやがて潮は下げ始めた。これを見た義経はかねて鵜殿党が意見具申した水夫梶取の必殺戦法に転じた。楯にかくれた武者よりもセガリと呼ぶ舷側に出て漕ぐ船頭を狙う意外な戦術に、肝心の舵取を失った平家の船は武士達が如何にいきり立っても潮流に押し流され四分五裂となって漂い始めた。

それを見た四国水軍の雄、阿波重能が義経勢に寝返り秘かに「唐船には雑兵を乗せ兵船には一門の歴々を乗せて源氏が唐船を攻めるのを見て一挙に包囲攻撃せん」と云う平氏方の作戦を内通したから、義経は唐船には目もくれず専ら兵船攻撃に全力を集中した為、平家方の名ある武将の死傷が続出し、敗色は刻一刻と濃くなった。

(13)壇の浦の戦3/知盛の最期

「もはやこれまで」

と見た知盛は帝の御座船に帰って船上を清め

「戦さは如何に」

と尋ねる女房に、

「やがて珍しき東男共が見られましょう」

とカラカラと笑う。

それを聞いて敗戦と知った二位ノ尼は神剣を腰にさし幼帝と玉爾をかき抱いて

「波の底にも都はありまする」

と千尋の海に投じられる。

それを見て女院を始め女房共も次々に波間に投じるのを確かめた知盛は、豪勇無双で知られた能登守教経が尚も阿修羅の如く暴れ廻っているのを見て

「もうこの上は痛う罪を作り給うな」と云い送り、

「さて見るべき事は見終った」

と乳兄弟の伊賀平内左衛門家長を呼び

「かねての約束通り共に死なん」

と鎧を二領重ねて錘とし互いに手を取り合い沸き立つ海中に投じた。

(14)壇の浦の戦4/教経の最期

知盛に「戦敗が決した以上は無役な殺生はするな」と戒められた教経は「それでは義経以外は殺すな」と云う事かと次々に源氏の船に飛び移り必死で義経を狙った。

然し今一歩で「八そう飛」の早業に義経を逸するや、三十人力で知られた敵の安芸太郎兄弟を両腕に抱え「いざ死出の山の供をせい」と海に入り、いかにも彼らしい豪快な最後をとげる。

続いて門脇中納言教盛、経盛の兄弟が鎧の上に碇を負い仲良く海に沈んだのを始め、小松資盛、有盛兄弟、越中ノ次郎、上総ノ五郎、悪七兵衛ら聞えた侍大将達も次々に華々しく戦った後、潔ぎよい末路をかざったと伝えられるが「このままではいかにも残念至極」と血路を開いて再挙を期した武士達は少なくなかったようだ。

かくして名にし負う早柄の瀬戸に赤々と夕日の沈む頃、名を惜しむ勇士は散り、生捕りとなったのは総大将・宗盛以下の三十八人、女院や僧ら四十人を算え、その中に二十代熊野別当範智も交っていたのは哀れと云えよう。

(15)戦いの後1/湛増と行忠

勝利を祝う源氏勢の凱歌の中で義経は熊野水軍の奮斗を讃えて湛増を召し、総大将の印とした日の丸五本骨の大軍扇に浜松の根つきを添え「この松の如く永代末広に繁昌」との意気な行賞を行い、湛増は大いに面目をほどこして後にはそれを田辺別当家の替紋としたと伝えられる。

新宮水軍の大将は法橋・行忠で、彼は参陣の際、かつて父・行範が源為義から引出物として与えられた源氏重代の名刀「吼丸」を献じているから、湛増に劣らぬ数々の恩賞を賜わったに違いないが、その資料が何も残されていないのは残念である。

義経は勿論、疑い深い頼朝は平治の乱以来の平家党である湛増を信頼せず、源氏の血をひく行快、行忠らに期待していた事は、行快が「一の谷で戦死した忠度の所領のうち三河ノ国蒲形の庄だけは元来が私の妻であった忠度夫人の持参したものだから没収するのを許してやって貰えまいか」と願い出るや直ちに了承している事実からも察しられる。

平家物語は壇ノ浦当時の熊野別当を湛増としているが、湛増が正式に21代別当に任じられたのはそれから三年後の文治三年の事で壇ノ浦に出陣した熊野水軍は湛増の率いる田辺水軍と行忠の指揮する新宮水軍の連合艦隊で総大将の義経も湛増より行忠を信頼していた事は其後の歴史から見ても明らかである。

(16)戦いの後2/平時忠

ともあれ壇ノ浦での勝敗を決した最大の要素は熊野水軍が源氏に参じた為で、その影の功労者は新宮行家である。それを一番知っていたのは後白河法皇で戦後は再び院の熊野御幸が年々続けられる。

平氏が熊野生れの大豪・忠度や、知盛、教経を始めとして数多くの文武両道に秀で物の哀れを知る武夫を擁しながら西海にさまよう事三年、天才武将・義経の出現によって百戦功なく遂に滅亡の悲劇を知ったのは、知盛の云う人の力ではどうにもならぬ天運であったろう。

「歴史は小説よりも奇なり」との言葉通り、平家物語の説く処はあくまでフィクションでしかなく、平治の乱以来二十余年、天下に君臨した清盛の厳しい遺言を胸に刻んだ平家一門の勇将や「天下の三兵衛」と称された郎党らがそんなにもろくも壊滅する訳はない。

「このままでは如何にも無念じゃ」と腰抜けの宗盛父子を除く知盛らは壇ノ浦から兵船に乗じて秘そかに九州、四国、熊野の各地へ再挙を誓って散っていった。

その軍師役を演じたのは清盛の義弟・平時忠で、先の皇后徳子と三種の神器の中でも「伝国の玉爾」と云われる曲玉を義経に渡す代りに「帝以下の平家一族の生存権を認めさせた」らしいのは、現に時忠が能登の地で富強、長寿を全うしている事でも判る。

そして平家戦力の中心となったものが、伊賀忍法の祖と云われる平内左衛門家長以下の伊賀軍団であったろう。

(17)戦いの後3/越中ノ次郎兵衛盛嗣[那智大社の社史]

現在、全国に安徳天皇の御陵と伝えられるものが、知盛の子孫という対馬や五島福江の領主宋一族の墓碑に囲まれている他にも、四国祖父谷、熊野の平治川らに伝承される。平家落人の里と云われる地は九州椎葉、伊勢、伊賀、志摩、十津川の各地に数限りもない。

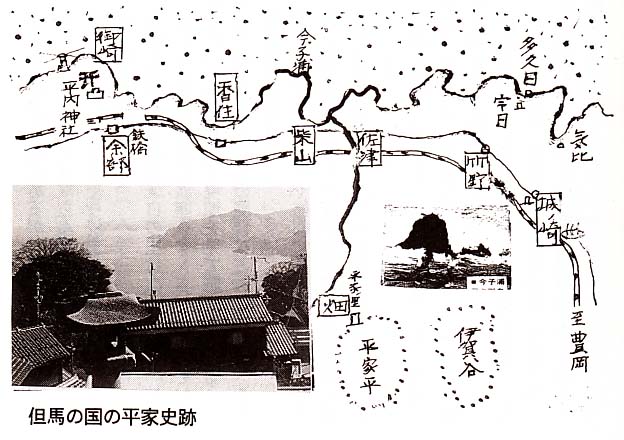

家長らの船団は不幸にして嵐に襲われ、山陰沿岸に漂着したものの、元平家領の但馬を中心に各地に據点を設けて再挙の機会を待つ。家長は惜しくも世を去るが、今も兵庫県香住町には彼を祭神と仰ぐ平内神社が信仰を集めて居り、その子孫と云われる人々も健在である。

このことは那智大社の社史を思い出させる。

平家が壇ノ浦に亡び、文治元年(一一八五)と改められた夏、色川の里に世を忍ぶ平維盛(*1)を訪ねて屈強な武士がやってきた。彼は家長の命で、平家嫡流の維盛に決起をうながしに来たのだが、「その気なし」と見て、せめても人情厚い里人への恩返しに那智一円を荒らし回る大凶盗を退治しようと思い立った。それは一つ目、一本足の「一つタダラ」と恐れられた怪物であったが、その屈強な武士は物ともせず、七日七夜、山中を探し求め、得意の強弓で見事に退治してしまう。喜んだ那智大社は恩賞として三千町歩の寺山の入合権(*2)を贈ったが、彼はアッサリ村に寄進して旅立った。その清廉さに感謝した里人は刑部左衛門と名乗った彼の名を刻んだ石を建て、毎年十一月には餅まきなどの祭典を催している。

那智大社の社史に登場するこの勇者こそ、実は越中ノ次郎兵衛盛嗣(*3)で、やがて香住に帰ると平内左衛門とも打ち合わせ、城之崎の気比四郎の娘婿となった。常に源氏への警戒をゆるめず、ひそかに兵馬の訓練に励みつつ、再挙の日を待つうち、文治二年(一一八六)捕らわれて鎌倉で斬られる。

(*1)清盛の嫡子の重盛の長男。大変な美男で、桜梅(おうばい)少将と呼ばれた。

(*2)山林原野または漁場の草・薪炭材・魚介などを採取する権利。

(*3)父・平盛国と共に平清盛の側近を務めた。子は平盛綱、平盛嗣。越中守。俗称は官名から越中守、のち越中前司(源氏により官職が剥奪され、「前の越中国司」の意)

(18)戦いの後4/越中ノ次郎兵衛盛嗣[兵庫県香住町]

折りしも平氏八百年忌で、その供養にも但馬の国の史跡を訪ねようと思い、蟹で有名な香住をめざしたのは平成九年の十一月文化の日である。

早朝に伊賀を発し「つゝ井筒」の史跡でもある宇治〜淀〜山崎から明智光秀の居城・亀岡を通った。新装なった福知山城に里歌にも讃えられたその人柄を偲びつつ、香住に着いたのは日本海に華麗な夕日が沈む頃であった。

民宿・旭屋に投じ、ズワイガニの刺身に舌鼓を打ち、翌早朝に余部の大鉄橋をくぐって、御崎の平内神社を目指す。平内左衛門は、「平家三兵衛」で有名な越中ノ次郎兵衛、上総の五郎兵衛らと共に、老いた教盛(*1)や小宰相の局(*2)ら足弱を守った。この地に船を着けると、海から三百米も聳え立つ絶壁の上の台地を開拓したらしい。

昔を偲ばせる樹齢数百年の大銀杏の下に鎮まる古弓を飾った平内神社や頑丈な石積みの見張所跡、石仏や五輪塔の連なる墓地を一巡した。落人の子孫である伊賀姓の里人に色々と苦労話を聞きつつ心を残して眺望絶景な御崎を下った。

次は今も電話帳に「平内左衛門」の名を留めた「畑」の伊賀市の邸を訪ねた。平家落人の里の碑石の立つ川辺の宅で、老翁から八百年の歴史を聞く。

この地は平内神社から南西十六粁にあり、その南方一帯は「平家平」と呼ばれる広大な高原で、御所平、馬場平、烽火など数々の史跡と伝説が残る。

(*1)のりもり。平忠盛の四男。兄に清盛、経盛、弟に頼盛。門脇宰相、門脇中納言。

(*2)教盛の嫡男・通盛(みちもり)の妻。通盛は一の谷で戦死。

(19)戦いの後5/越中ノ次郎、平内左衛門[兵庫県香住町]

那智から帰った越中ノ次郎が潜んでいた田久日(たくい)、宇日は、この地から東北十六粁の海岸だ。練兵に励むうち、越中ノ次郎は入浴中を襲われる。力闘の後に捕らえられたと云うが、逃げ延びることはできても、残った平家一門に禍を及ぼすのを恐れて、一身を犠牲にしたのではないだろうか。それ故に慰霊祭が気比と城之崎温泉の両地に残され、今も尚、祭り続けられているのだろう。

「畑」の地名の由来は秦ノ徐福や呉羽、綾羽の呉服〜服部からきたと云われるから、結崎の糸井神社にも連なる。そんな史実を知っていたのかどうなのか、平内左衛門が偲ばれる。

調べたいことは山ほどあるが、三百粁の幾山河を帰らねばならない。平家の里のエピソードの著書を戴いたので、じっくり読ませてもらうことにして、名残惜しく辞去した。

越中ノ次郎ゆかりの田久日の里は次回に廻し、何はともあれ城之崎の湯に旅塵をすすぎ、出石の蕎麦で腹を作って帰途に着く。現地を見て肌で感じたことは、伊賀に残る数々の平氏の風習なども伝えられていて、根も葉もない作り話とは思えないということだ。

「平家物語は仏教を深く信仰する人の画いた文学的な色が深く真相と考えては誤りだ。平家は壇ノ浦で滅亡などしていない」

と、痛感した。

(20)戦いの後6/三日平氏の乱

「平家物語」は尚も「三日平氏の乱」として、壇ノ浦後二十五年をへた建仁三年(一二〇三)二代将軍頼家の世に、恩師文覚が世を去るや「待っていた」と云う風に出家していた維盛の嫡男六代が斬られた。それを知った伊賀、伊勢の平家勢は伊勢守護の山内首藤(*1)を襲って忽ちにして両国を征圧した事件を語る。

驚いた鎌倉幕府は平賀朝雅(*2)に追討させてはいるが、吾妻鏡は尚も「伊賀伊勢らに平氏の残党多く重ねて討つべきなり」と記している。概略は次のようである。

建仁三年(一二〇三)十二月、平忠光(*3)の子・若菜五郎盛高(*4)が伊勢で挙兵するや、それに呼応し、翌元久元年(一二〇四)二月、平維基(*5)が伊賀に、平度光(*6)が伊勢で挙兵。猛威を見た守護の山内首藤は逃亡し、両国は彼らの手に落ちた。

追討を命じられた平賀朝雅は鈴鹿の関を越えることができず、美濃路を廻って伊勢に入るとやっとこさ鎮圧した。しかし関・亀山に籠った若菜五郎は尚も屈せず一年近くも力戦を続けているのは立派である。

(*1)日本の氏族の一つ。八万太郎義家の祖父・源頼義の家臣・藤原資通の曾孫・俊通を祖とする。相模山内庄を領した際に山内姓を名乗る。山内首藤氏とも。

(*2)ひらがともまさ。母は源頼朝の乳母・比企尼の三女。兄弟に大内惟義。初代執権・北条時政の後妻・牧の方の娘婿で、頼朝死後から重用。一二〇三年、京都守護職。

(*3)藤原忠光。悪七兵衛景清の兄。平氏のために奮戦。父・藤原忠清や悪七兵衛景清らと共に以仁王・源三位頼政挙兵鎮圧に活躍。 侍大将として木曾義仲討伐にも参加。

(*4)平忠光(藤原忠光)の子

(*5)平維盛の子。維盛は、清盛の嫡子の重盛の長男。大変な美男で、桜梅(おうばい)少将と呼ばれた。

(21)戦いの後7/大江定基(寂照)など

やがて平賀が伊賀守護となり弾圧を続けたが、一族は頑としてひるまず、北伊賀には姓を服部と改め、二本矢の紋所に変えた一門の将士が盛んに武を練り、名張には大江一族が頭角を現わし、その歴史を辿ると阿保親王に繋がる。

親王の四代の孫と云われる大江定基が愛人を亡くして世の無常を感じ、寛和二年(九八六)三河守を退官して比叡山に上り、寂照と号して修行に励み、東大寺の要請で名張に移住し大江寺や杉谷天満宮を建立して興福寺の侵略に備えた。

長保二年(一〇〇二)渡宋して、眞宋皇帝に愛され、天台山、五台山に巡錫(*1)して名僧と讃えられ、長元元年(一〇三四)客死して円通大師を贈られるが、三十余年の滞在中に孫子(*2)、呉子(*3)を始め、数々の名著を訳して日本に送っている。

その一門から源義家(*4)の師である軍学者・大江匡房(*5)が出たのは有名で、名張に残った知定(*6)一門は南伊賀一帯に繁栄している。

南北朝時代に入ると河内の楠木と協力して活躍した観世一門を始め、次々に精強な伊賀忍者軍団が誕生する。

そして戦国乱世の中にも独り伊賀だけは「五百年不乱にして神仏崇拝の霊地」を誇っている。正に「不死鳥」と讃えて過言ではあるまい。

(*1)じゅんしゃく。僧が、錫杖(しゃくじょう)を持って各地をめぐり歩くこと。

(*2)中国・春秋時代の思想家「孫武」の作とされる兵法書で、武経七書の一つ。

(*3)中国・春秋戦国時代に著されたとされる兵法書。著者不明。武経七書の一つ。

(*4)1039〜1106?八幡太郎。鎌倉幕府を開いた源頼朝は、義家のひ孫にあたる源義朝の子。

(*5)おおえのまさふさ。公卿・学者。頼朝の右筆・大江広元の曾祖父。

(*6)不明